ーCONTENTS-

2020年4月執筆、2023年7月更新

ーCONTENTS-

2020年4月執筆、2023年7月更新

さあ、ニッケルハルパの弾き方を見ていきましょう。

まずは音の出し方です。

ニッケルハルパは基本的にこのように構えて弾きます。

片方の手(大抵は利き手に関わらず右手)でヴァイオリンのように弓を持ち上下に動かし、弦を弾く

→→音を出す

もう片方の手(大抵は、利き手に関わらず左手)でピアノの鍵盤のようなキーを押す

→→音を変える

右手と左手で役割分担しています。

右手で音を出し、左手で音を変える…

ヴァイオリンやチェロのように、弓で弦を擦って音を出す弦楽器を「擦弦楽器(さつげんがっき)」と言いますが、

私はニッケルハルパ以外の擦弦楽器を経験したことがないので、楽器を始めた頃は左右が混乱してよくごちゃごちゃになりました。

右手は上下の動き、左手は左右の動きが中心になります。

右手に持っている弓について、少し解説します。

私が今持っているのはこの2種類ですが、もっと様々なタイプのものがあります。

木の部分のカーブがもっと大きいものや、カーブが全く無くてまっすぐなタイプのものなど。

この2つはちょうどその中間くらいです。

毛の長さは2つとも38cmですが、これも奏者によって違います。

短すぎると弾きにくいし、長すぎると肩のストラップに当たってしまいます。

弓の長さは、身長や腕の長さと比例する傾向にあります。

弓のタイプ(形状)や長さは個人の好みで変わってきます。

右手の弓で弦を弾いて音を出し、左手でキー(鍵盤)を押さえて音を変えます。

↓キーを押さえる様子はこんな感じです↓

キーについては、詳しくは「4.キー」のページで紹介しています。

次に楽器を構える際のポイントをご紹介します。

立って演奏する場合には、写真のように首からストラップをかけて演奏します。

正確には、首に負担がかからないように首の後ろ(下の方)にストラップをひっかけています。

また、左手で楽器を支えているように見えるかもしれませんが、左手は自由に動くようになっています。(でも楽器には常に触れています)

右側の肋骨のあたりに楽器が少し乗っているような感じです。

座っている時も同じようにストラップをかけるか、ストラップを使わずに足の上に置いて演奏する方もいます。

その場合、楽器の位置が低くなりすぎないよう、小さな手作りのクッションを足と楽器の間に挟んで、楽器の高さを調節したり、ストラップも、特別なものを使用している人もいます。

私自身は、立って弾く時も座って弾く時も同様に通常のストラップを首からかけて演奏しています。

楽器はまっすぐに構えるよりも、角度をつけてちょっと斜めにしています。

ポイントは3つ。

①〈傾き〉楽器全体を傾けていて、楽器のボディ底面が身体にぴったりとくっつかないようになっています。

②〈低い〉楽器のペグ部分(写真向かって右側)が少し下がっています。

③〈遠い〉楽器のペグ側(写真向かって右側)が身体から遠くなるような角度になっています。奏者本人からすると、右手側は近く左手側が遠いという感じです。

身体に楽器をぴたりとくっつけてしまうと音の響きを止めてしまうので、楽器のボディ(底面)と自分の身体が密着しないようにします。

また、右手は主に肘の曲げ伸ばしで弓を動かすため、楽器が床と並行であるよりも、ある程度の角度がついていた方が右手が動かしやすい傾向にあります。

写真の構え方例は私がDitteという人から習った基本形です。

本人の身体的特徴や状況によって個人差があるので、構え方や角度は人によって違います。

一番大切なのは本人の身体が楽に、自由に、出したい音を出せる状況であることだと私は考えています。

(その結果、私自身は基本形に落ち着いています)

写真の青枠で囲っている部分を拡大すると…

このようになります。

ニッケルハルパの弦は全部で16本あります。

と説明すると、「え、16本全部を弾き分けるの?」と聞かれたりしますが、そんなことはありません。

弓で弾くのは4本だけです。

こちらの4本(青と緑でマークした部分)が演奏弦です。

写真では一応2色に色分けしましたが、深い意味はありません。

一般的に、写真で「青くマークした3本」はキーがついている演奏弦、「緑でマークした1本」はキーのついていない演奏弦になっていることが多い、というだけです。

(4本の演奏弦すべてにキーがつけられている楽器もあります)

弦の呼び方ですが、「演奏弦」「メロディ弦」など、人によっていくつかの呼び名で呼ばれています。

(キーのついていない弦を低音弦などと呼ぶ場合もあります)

※2023年7月以前は、こちらのキーのついていない弦(緑でマークした弦)を「ドローン弦」と書いていたのですが、4本すべてを「演奏弦」と書きかえました。すみません。(2023年7月訂正)

また、チューニングについても説明したいと思います。

弦楽器をやっている人なら「当たり前」と思うことかもしれませんが、

弦楽器の弦は、1本で1つの音にチューニングされています(「この弦はドの音」「この弦はラの音」…と言う感じです)。

↑私は弦楽器をあまりやったことが無かったので、知りませんでした。

そして、それぞれの弦がそれぞれの音程でチューニングされています。

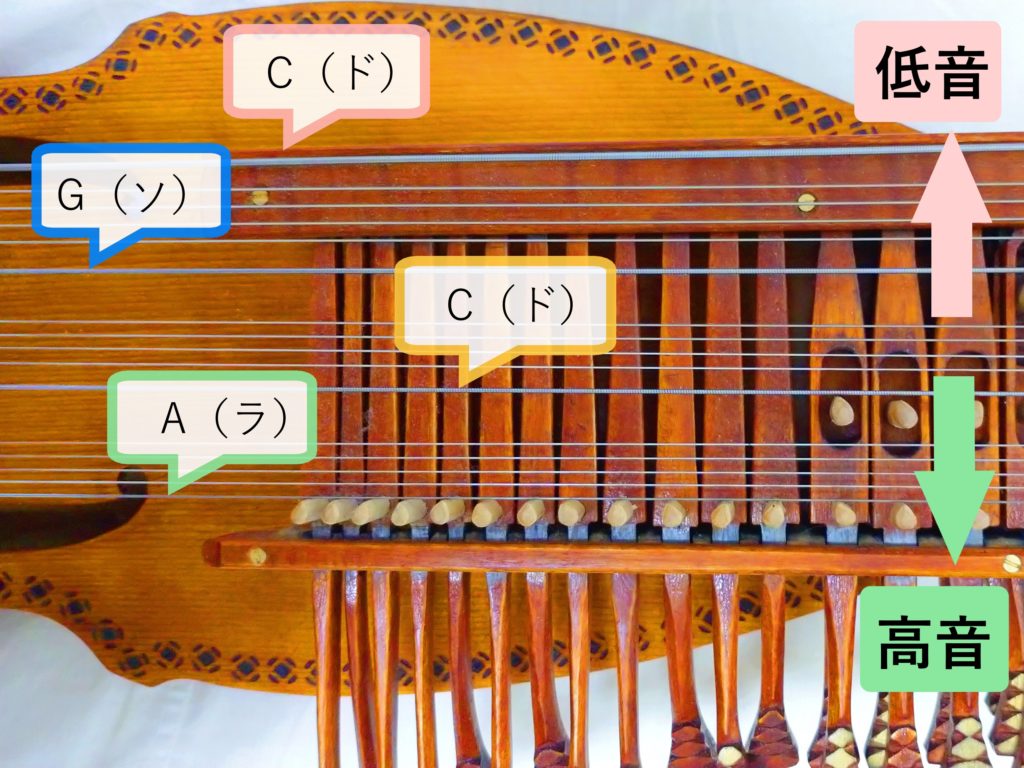

↓チューニングの音はこのようになっています↓

写真で上の方に位置している弦は低音になっています。

写真で下の方に位置している弦は高音になっています。

低音の弦は太く、高音の弦は細いのが見えますでしょうか。

一番低い音の弦はC(ド)の音になっています。

その次の弦はG(ソ)の音に。

その次の弦はC(ド)の音に。これは最初に書いた弦のC(ド)の音よりも、1オクターブ上の音に当たります。

最後に一番高い音の弦は、A(ラ)の音にチューニングされています。

実際に弾いてみるとこのような感じです↓※音が出ます

これら4本の弦を使い分けながら、ニッケルハルパは演奏されています。

こちらに書いたチューニングは最も一般的なものですが、奏者によってそれぞれの弦のチューニングの音を変えている人もいます。例えば、通常はCでチューニングする弦をDでチューニングするとか。

(また、チューニングは通常440Hzで行います。楽器全体の響きが良くなるよう、音ごとにセント単位でチューニングを変えています。例えばAは-2、Cは+4とか)

さて、では残りの12本の弦は何のためにあるのでしょうか?

これは「共鳴弦」と呼ばれる弦になっていて、こちらについては次のページ「3.共鳴弦」で説明しています。