「キー(鍵盤部分)」

2020年4月執筆、2023年7月更新

キー(鍵盤部分)について

ニッケルハルパは「キー」を上げ下げすることで音を変えることができます。

キーの部分だけを見てみるとこのような感じです。

ピアノの鍵盤のような感じで並んでいます。

この写真だけだとよくわからないので、もう少し詳しく見ていきます。

1本1本が長い

キーは縦に長いです。

弦などがあって見にくいかもしれませんが、この縦長のものが、キー1本になります。

楽器から飛び出ている部分だけではなくて、ちゃんと奥まで繋がっています。

キーのデザイン

ニッケルハルパは製作家による手作りの楽器です。キーのデザインも製作家によって少しずつ違います。

細かい部分ですが、こういったデザインも凝っています。

もしも間近に楽器を目にする機会があれば、キーの部分にも注目してみてください。

キーの色分け

もうお気づきかもしれませんが、キーは2種類の色で色分けされています。

私の楽器で言えば、金色のキーと茶色のキーがあります。(色は楽器によって少し違います)

これはピアノの「白鍵と黒鍵」と同じ役割分担になっています。

つまり、

・ピアノの白鍵にあたる音=「ドレミファソラシ」(#や♭がつかない音)

→金色(黄色)のキー。

・ピアノの黒鍵にあたる音=「#や♭のつく音」

→茶色(黒色)のキー

となっているのです。

例えば写真のキーはシ♭、シ、ド、ド#のキーですが、金色と茶色の並びがピアノの白鍵と黒鍵に対応しています。

また、この写真は楽器を「奏者とは反対側から見た」写真なので、実際に奏者側からすると写真とは左右逆の並びになっています。

ちなみにキーの配色も楽器によって様々で、「金色(黄色)と黒色」の組み合わせのものもよく見かけます。

キーの押さえ方

キーは左手の、親指以外の指で押さえます。

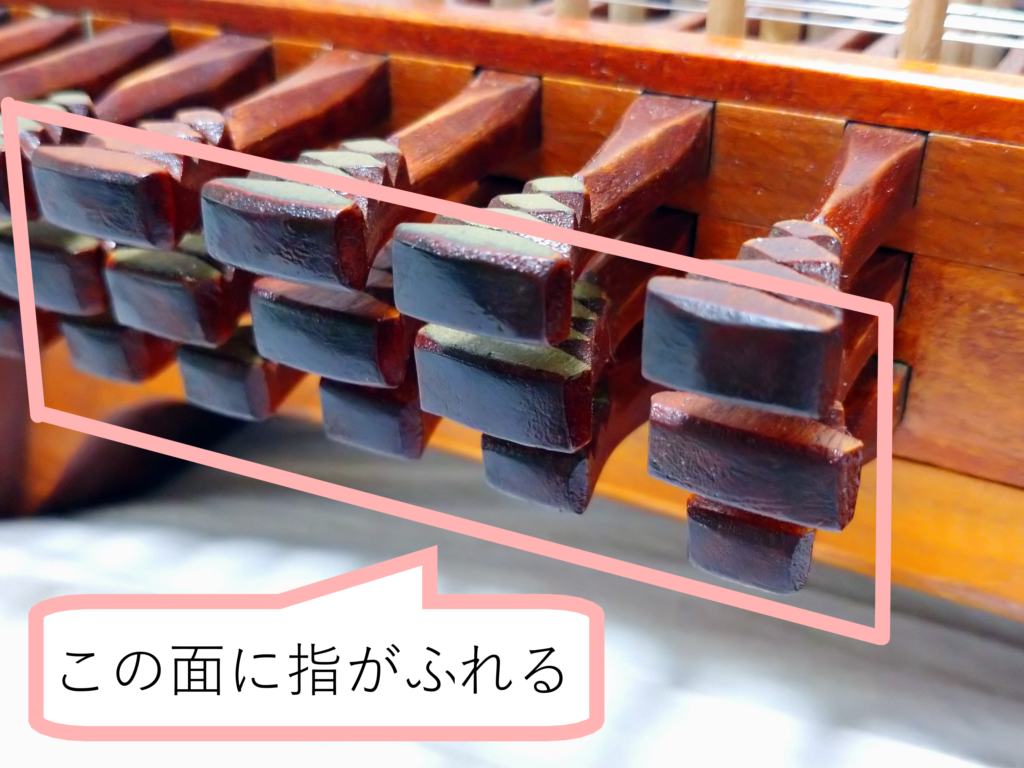

ただし、押さえるところは今見てきた「金色」や「茶色」の面ではありません。

その下の面です。つまりここ↓

この四角形になっている面です。

ここは、楽器を構えるとちょうど下(斜め下)の面になります。

指で押さえている瞬間をアップにすると、こんな感じです。

「指で押さえる」という表現をしましたが、力はほとんど必要ありません。

そっとふれる程度です。

そうするとキーが上がり、音が変わります。

指を離すとキーは勝手に重力で下がります。

(指を離す時も「キーから指を思い切り離す」必要はありません)

親指はキーを上げる時には使わないので、楽器のネック(首)裏の部分にそっと当てておくような形になります。

キーは3列

キーの配列を見ていきます。

普段から見えているのは一番上の列だけですが、キーは奥まで見ると3列になっています。

重なってて見えにくいですが、奥のキーもきちんと色が塗られています

下(奥)の列ほどキーの長さが短くなっています。

タンジェント(löv)

キーは3列ありますが、弾いている間は一番上の列のキー以外は見えません。

「ではどこを見てキーを弾くのか?」というと、この木片の部分を見ています。

この木片を、「タンジェント」と言うそうです。

(スウェーデン語だと「löv」。ルーヴ(レーヴ)と読みます。「ö」は「ウ」と「エ」の間の音です)

タンジェントの上がり下がりを見て、自分が今どのキーを押しているかを確認しながら弾いています。

キーを押さえるとタンジェントが上がる、というのはこういうことです↓

〇で囲った部分のタンジェントだけ、上がっているのが見えますでしょうか?

このタンジェントが演奏弦に当たることで、音が変わります。

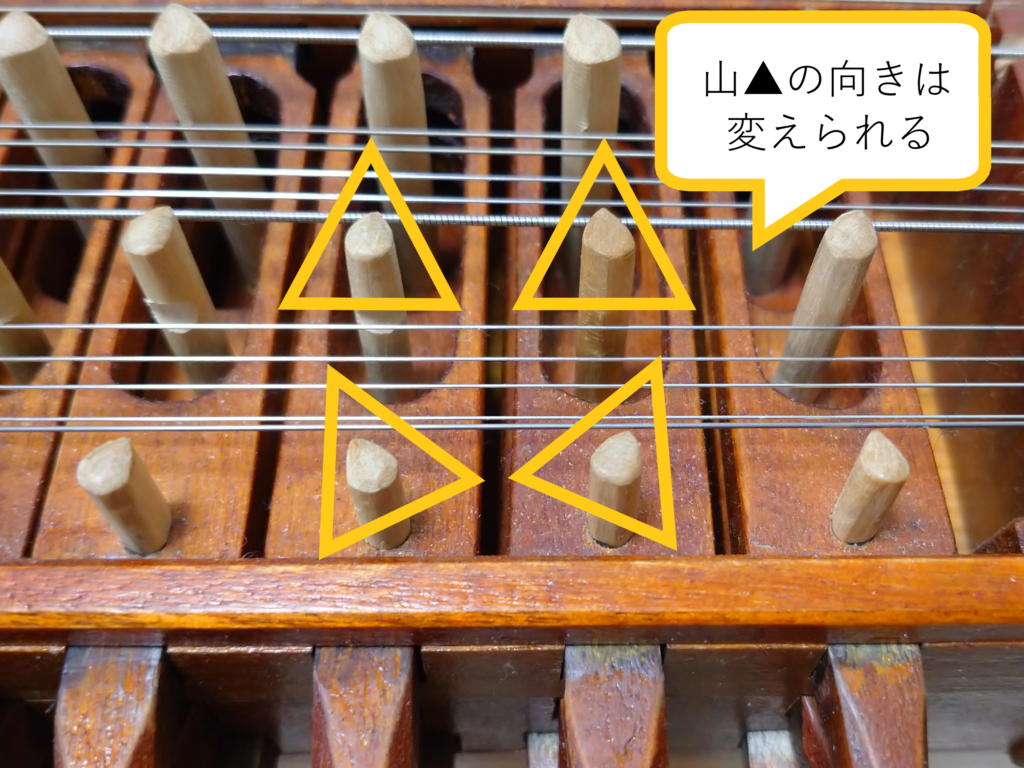

また、タンジェントは完全に丸い形●ではなく少し山みたいな形▲になっています。

タンジェントはキーにしっかりとはまっていますが、接着剤で固定されている訳ではありません。

そのため、音程調節のために回したり、修理のために取り外したりが可能です。

山▲のトンガリ部分の向き(角度)を変えることによって、キー1個1個の音程を細かく調節することができます。

例えばトンガリを写真向かって右側に倒すと音程が低くなり、左側に倒すと高くなります。

では次に、このタンジェント部分を見ながらキーの配列を確認していきます。

キーの配列

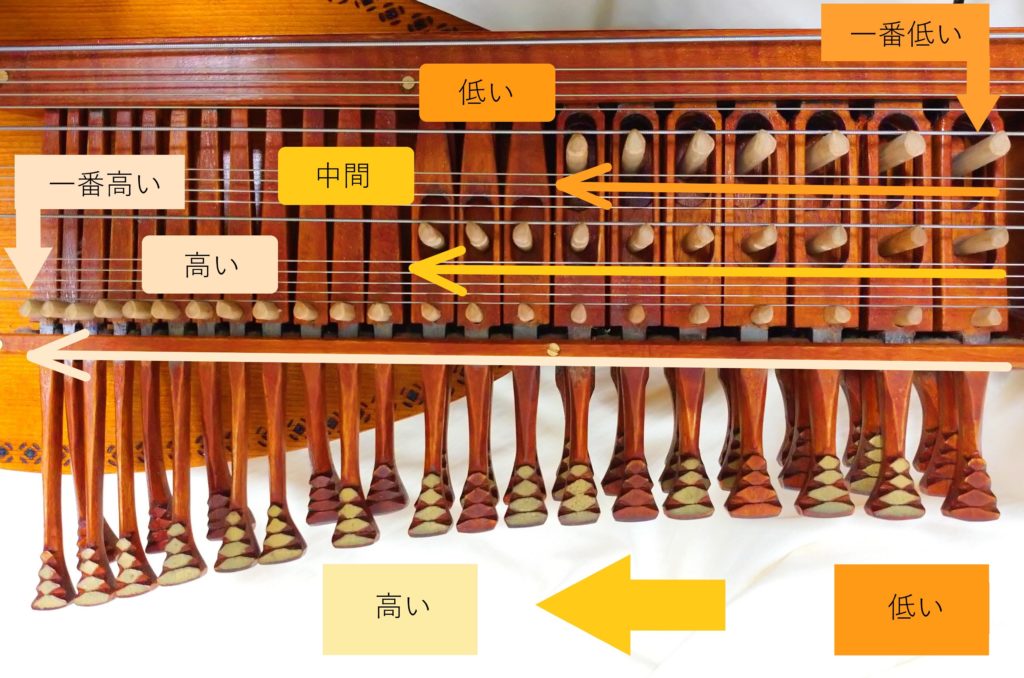

キー3列は、演奏弦1本に対して1列ずつついています。

「ニッケルハルパの奏法」のページでお伝えした通り、演奏弦は写真の上の方が低い音の弦、写真の下の方が高い音の弦になっています。

また、キーは同じ横一列の中では写真向かって右側が低く、左側にいけばいくほど高くなっています。

つまり写真向かって一番右上のキーが一番低い音のキー、左下のキーが一番高い音のキーになっています。

※「写真向かって右側/左側」という書き方をしましたが、奏者からすると反対向きになります。

奏者から見て左側が低い音、右側が高い音となっています。

※音として一番低いのはキーを押さえた時の音ではなく「開放弦」の音です。

開放弦とは、「キーを押さえない状態の弦(もしくはその状態の弦を弾くこと)」を指しています。

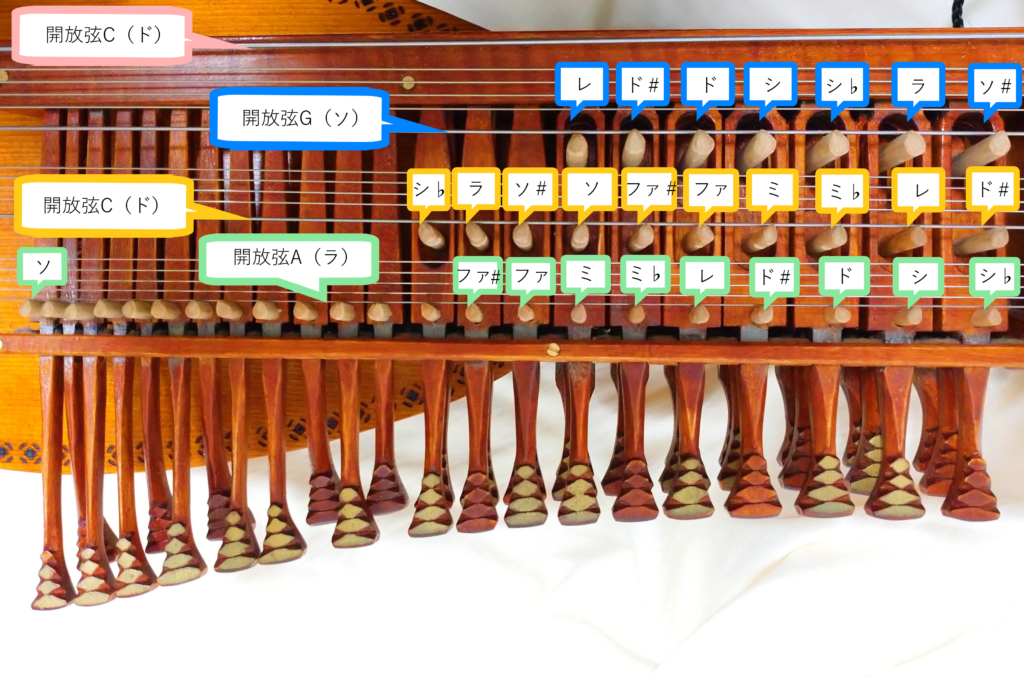

音を具体的に書くとこのようになっています。

書ききれなかったキーもありますが、なんとなくキーの配置がおわかり頂けましたでしょうか?

一番上の列の「ド」「ド#」「レ」や真ん中の列の「ラ」「シ#」のように、次の列の開放弦やキーとかぶっている音もありますが、

これは和音を弾く時や、離れたキーの音を弾く際に指使いを簡単にする時のためにあえて用意されています。