ニッケルハルパのチューニングのやり方について、あらためてご紹介していきたいと思います。

特に、チューニングに対して苦手意識を持っている方や、「楽器を買ってから今まで、実はチューニングしたことが無い」という方の参考になればと思っています。

チューニングについて

ニッケルハルパのチューニングですが、全然難しく考える必要はありません。

やっていることはこちらです。

- 演奏弦(4本)を1本ずつ弾いてチューニングする

- 共鳴弦(12本)を1本ずつ指ではじいてチューニングする

この2つを実行すればチューニング完了です。

とはいっても、チューニングの敷居、高く感じられる方もいらっしゃると思います。

「楽器を購入した後、一度もチューニングをしていません」という方にお会いすることがあります。

お気持ちはよくわかります。チューニングの必要性ってあるのか?みたいなね。面倒くさいし、自分で趣味で弾く分には多少ずれてても良いや~ってね。

結局自分が良ければそれで良いという話なのですが(笑)

チューニングすると楽器の響きが本当に良くなりますし、チューニング自体は慣れてきたら3分くらいであっという間に終わるので、弾く前に簡単にでもしていただけると良いかなと思っています。

必要なもの、準備

チューニングに必要なのは、「チューナー」です。

チューナーはYAMAHAとかで販売されているものでも良いのですが、私は「スマホの無料チューナーアプリ」を使っています。その方が、細かい目盛りが出てくるので。

私が使っているのは「Soundcorset」というアプリですが、もしかしたらこれはアンドロイド専用かもしれません。

他のアプリでも全然大丈夫だと思うので(あまり評判の悪いチューナーアプリというのは私は一応聞いたことが無いので)、何か1つ入れて使うと良いのではないかなと思います。

もちろん普通のチューナーでも大丈夫です。

ポイント:「440Hz」設定にする

チューナーなのですが、使う際に1つ注意点があります。それはHzの設定を「440」Hzにすることです。

チューナーによって最初の設定がいくつになっているか、そしてHzの表示がどういう風に表示されているかは、ちょっとわからないのですが、

4始まりで3桁の数字が並んでいたら(4○○という感じ)、それがたぶんHzのことなので、そこを「440」にしてください。

ちなみに吹奏楽やオーケストラでは「442」Hzを使うことが多かったり、一緒に演奏する相手や状況によってこの設定(440)を変える場合もあるのですが、

伝統音楽の場合は基本的には「440」Hzで合わせることが多いです(アコーディオンやピアノとかと合わせる場合は442にしたりもします)。

440が設定できたら、もう準備完了です。

実際にチューニングする

チューニング方法としては、最初に書いた2つの項目をそのまま実行していただければOKなのですが、具体的に書いていきますね。

1.演奏弦(4本)を1本ずつ弾いてチューニングする

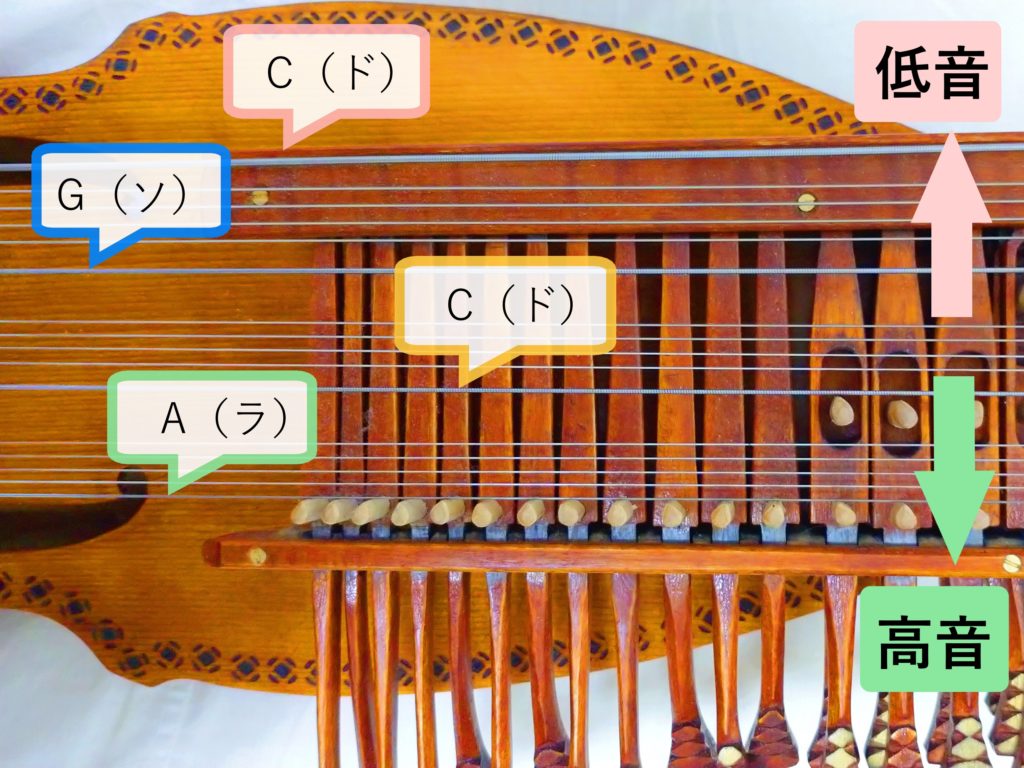

演奏弦(弓で弾く弦)が4本ありますよね。音が高い方から順番に、A、C、G、C(低)の弦です。

(以前別の記事で使った写真を載せておきます↓)

これを、1本ずつ、チューナーに向かって弓で弾いて、「音が基準(0)よりも低ければ高く上げ、高ければ低く下げて、基準(0)に合わせる」のがチューニングになります。

たとえば、まずAの弦をチューナーに向かって弾きます。ラーって感じで伸ばして、3~4回弾いてみてください。

するとチューナーのメーター(針)が動きますよね。

そのメーターの指し示す先を、真ん中の0(もしくはその周辺)に合わせられれば目標達成です。

メーターが左(マイナス)にふれている場合は音が「低すぎる」、右(プラス)にふれいている場合は音が「高すぎる」ということを示しています。

(メーターがふらふらしている場合も、「なんとなくこの辺を行き来しているっぽいな~」というあたりをつけて、そこを自分の今の音程だと思ってください)

音程の調節の仕方ですが、低すぎる場合も、高すぎる場合も、弦がつながっているネジみたいなところ(=ペグ。以下、ペグと書きます)を回して調節することができます。

写真の黄色い部分です。

演奏弦の場合は、基本はこの真ん中の、黄色で囲っているペグを回していきます。

(たまに演奏弦の音程が大幅に下がってしまっている時があるのですが、その時はこのペグとは別の部分を回して調整します。記事の最後に書いています)

Aの弦の場合は、写真で言うと一番下のペグを調節します。

ペグを回す向きは、おそらくどの楽器も同じなのではないかと思うのですが、私の楽器で言うと、

演奏者側から見て時計回り(右回り)に回すと、音が高くなります。

演奏者側から見て反時計回り(左回り)に回すと、音が低くなります。

一般的なネジと同じですかね。

(もし反対の方がいらっしゃいましたらすみません。反対で読んでくださいね)

で、この「ペグを回す」→「弓で音を出してチューナーで高低の変化を確かめる」→「ペグを回す」→「音を出して~」と繰り返していき、メーターが真ん中(0)らへんになるように合わせていきます。

可能な限り0に合わせられると良いのですが、楽器によってはチューニングがなかなか難しい楽器もあると思うので、そういう場合はだいたいで大丈夫です。

(長い間、弦の交換をしていない楽器などは、弦がさびついていたりしてチューニングが難しい場合がありますので)

チューニングに慣れてくると、真ん中の0に合わせるだけではなくて、あえて-2とか、+4とか、音によって基準を変えて合わせていったりもするのですが(John Olsson(ヨン・オールソン)チューニングと言います)、

最初はとにかく「真ん中(0)らへん」に合っていれば全然OKだと思います。

厳密にやりすぎて「チューニング面倒くせ~!やめちゃお~」ってなってしまうよりは、適度な感じで充分なので、とりあえず挑戦してみてください。

また、音程を「上げる」場合はそのまま上げていただいて良いのですが、

音程を「下げる」場合のみ、「一度少し多めに下げてから、上げて合わせる方が良い」と私は聞いたことがあるので、そうしています。

これを、1本ずつやっていて、4本全部終われば演奏弦のチューニングは完了です。

2.共鳴弦(12本)を1本ずつ指ではじいてチューニングする

共鳴弦のチューニングの仕方も、演奏弦と基本的に一緒です。

違うのは、共鳴弦は演奏弦のように弓で弾くことができないので、「指(もしくは爪)で弦をはじいて音を出していく」という点ですね。

はじくというか、指(爪)で触って音を出すみたいな感じですかね。

共鳴弦はとても狭い間隔で並んでいるので、指が入らない場合は「爪」ではじくので大丈夫だと思います。私も結構爪を使っています。

音はあまり強く出そうとしなくて大丈夫です。

これを、やっぱりチューナーで合わせていきます。

もう1つ、演奏弦と違う点がありまして、共鳴弦の場合は調節するためのペグが左手側の、楽器の先っぽの方についていることです。ここです。

この緑で囲ったところですね。

横から見るとこうです。

「どのペグがどの弦に対応しているか」は、もしかしたら楽器によって全然違うかもしれないので、細かいことは書けないのですが、

弦のつながっている先を見て判断するか、もしわからなかったらとりあえずペグを回してみて音を出してみるとわかるかと思います。

また、共鳴弦の「ペグを回す向き」も、私の楽器と「逆回し」の楽器も見たことがあり、一概には言えないので、ご自身の楽器でぜひ試してみてください。

回した感じがきつくなると「高く」なるし、ゆるむと「低く」なる感じだと思います。これは弦の巻き付いている向きを見てもわかるかもしれません。

共鳴弦も1本1本合わせいって、12本全部チューニングします。

共鳴弦は特に、音程が合いにくい弦もあるかもしれないので、そういう場合は無理せず、できる範囲で大丈夫です。

「どの共鳴弦をどの音にチューニングするのか」ですが、これも楽器によって違う場合が結構あるので、「音を出してみて、一番近い音(真ん中に合わせやすい音、チューナーが指し示す音)」に合わせれば大丈夫だと思います。

共鳴弦1本1本すべてが違う音になっていれば大丈夫です(1つの音がだぶらなければOKです)。

また、「チューニングする弦の順番」ですが、特に順番についてのルールは無いと私は思っているので、わかりやすい順番でやっていただけたら大丈夫です。

(参考までに私の順番を書きますと、私は演奏弦は高い音から低い音の弦へ。反対に、共鳴弦は低い音から高い音の弦へ合わせていくことが多いです)

共鳴弦を全部終えたら、私は最後にもう一度、演奏弦を4本全部弾いて(必要ならチューニングしなおして)確認して終わりにしています。

この最後の確認はやってもやらなくてもどちらでも大丈夫ですが、

共鳴弦を合わせている間に演奏弦がずれている時もあるので、できれば最後に確認でちょこっと弾いてみると良いかなと思っています。

番外編:演奏弦の音程が大幅にずれている場合

寒暖差が激しいと、演奏弦の音程が大幅にずれてしまうことがあります。

(特に冬。練習しようと思って弾いたら音が全然違っていた、ということが起きます)

この場合、音程は「すごく下がっている(CのはずなのにAになっているとか)」ことが多いです。

そういう時は、さきほどの演奏弦のペグ(黄色で囲った部分)では調節が足りないので、こちらを調節します。

水色の枠で囲った部分、楽器の先っぽの方の裏側についている木のペグです。

これは手では回せないことが多いので、専用の道具を使って回します。

これ↑です。おそらく楽器を購入した際に付属でついてくると思います。

回しているところはこんな感じです↓一人で写真を撮るのに必死で、ちょっと道具の持ち方が微妙ですが。もっと横の棒をしっかり握らないとたぶん回せないと思います。

木のペグを調節する際は、「先に(細かい調節用の)ペグを少しゆるめておくと良いよ」と私は誰かに教わったので、一応そちらを少しゆるめてから、こちらの木のペグを回していく(きつくして、音程を上げていく)ようにしています。もしかしたら深い意味は無いかもしれませんが。

この木のペグを回して、弓で音を出して音程をはかって、木のペグを回して、音程をはかって…というのを繰り返していき、

目標とする音のあたり、0よりも少し手前(少し低め)くらいでやめて、

あとはさきほどの、細かい調節のできる演奏弦のペグ(黄色で囲った部分)を少しずつ回して音程を細かく上げていくように私はしています。

木のペグは、一度合わせても直後にまた戻ってしまう時もあるので、合わせた後はしばらく様子をみて、また下がってしまったら上げる、というのを繰り返せば大丈夫です。

チューニング方法は以上です。

これを練習の前に2~3分やると、全然チューニングしていない時と比べると楽器の響きが格段に良くなるので、ぜひやってみてください。

普段からチューニングを合わせておくと、次回練習する時も、より短い時間で合わせやすくなりますよ。

その他、チューニングにまつわる細かいことを以前の記事にも書いていますので、もしよろしければご覧ください↓書いたのが数年前なので、アプリ関連はちょっと情報が古いかもしれませんが。

ニッケルハルパのチューニングについて~John Olsson式チューニング、スマホのチューナーアプリ、他の楽器との合わせ方~

チューニング、そんなに難しくないのでぜひ気軽にやってみてくださいね。