昨日に引き続き、地方ごとの伝統音楽の特徴を、私なりにご紹介したいと思います。

昨日の記事→それぞれの地方の伝統音楽の特徴

(昨日は①ウップランド地方と②ダーラナ地方について簡単にご紹介しました)

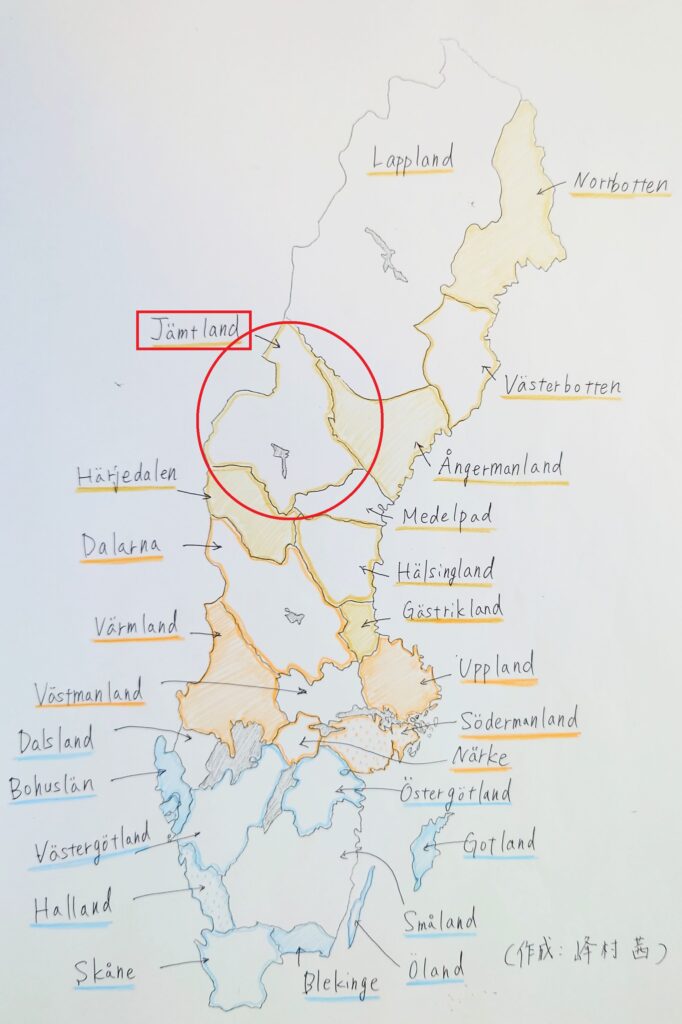

③Jämtland

今回、まずご紹介するのはイェムトランド地方(Jämtland)です。

昨日のダーラナ地方も大きかったですが、イェムトランド地方も大きめですね。

こちらもやはり、ノルウェーと接している地域になります。

ノルウェーと接している地域(イェムトランド地方、ヘリエダーレン地方、ダーラナ地方、ヴェルムランド地方など)の音楽は、やはり少し、ノルウェーの音楽の影響(メロディ、リズム)を受けているものがあるように私は思います。全部ではありませんが。

(言葉や訛り方などもそんな印象があります)

若干オリエンタルな空気感というか、おもしろい感じの、癖のあるメロディやリズムが出ている曲が多い気がしますね。

なので、東側のウップランド地方の音楽や、南の方(スコーネ地方やスモーランド地方など)の音楽とは少し雰囲気が違うものが多いかなと私は感じています。

曲の特徴

さて、そんなイェムトランド地方の音楽ですが、特徴としてあげたいはこちらの一点です。

- 「3連符のポルスカ」が多い

3連符のポルスカ(=スウェーデン語で「Triolpolska(トリオールポルスカ)」と言います)というのは、その名の通り「3連符の多いポルスカ」のことです。

イェムトランド地方の曲は、この、3連符のポルスカが多いのがとても特徴的です。

「3連符がたくさん入っている曲があったら、それはたいていイェムトランド地方の曲」と私は思っています。もしくはイェムトランド地方出身の演奏家が他の地方に行った際に伝えた曲、などです。

もちろん他の地方の曲にも3連符はあるのですが、イェムトランド地方の曲は本当に3連符が多いんですよね。

それがまたちょっとオリエンタルな感じがするというか、おもしろいと思います。メロディも少し変わっているものが多い気がしますし。

また、イェムトランド地方の演奏家がこれを演奏すると、3連符の雰囲気がまた良い感じで、ポルスカのリズム感やしなやかさがよく出ているんですね。

Lapp-Nils(ラップ・ニルス)

イェムトランド地方の昔の演奏家でとても有名なのが、Lapp-Nils(ラップ・ニルス、1804-1870)という人です。

この人は有名すぎて(曲をものすごくたくさん伝えていて)、私は逆に、彼について調べようとすると何から手をつけて良いのかわからない感じになってしまうのですが…(笑)

Lapp-Nilsがストックホルムまでの道中の間に関わった演奏家たちの間にも、彼の曲が伝わっているので、イェムトランド地方だけでなく色々な地方に彼の伝えた曲が伝わっています。たとえば、メーデルパッド地方の曲など。

なので、イェムトランド地方や、その周辺について知りたいと思ったら、Lapp-Nilsの名前を手掛かりに見てみると良いと思います。

あとは、現代の演奏家だと、Kjell-Erik Eriksson(シェル・エリック・エリクソン)とかですかね、カッコいいです。

動画を1つ載せておきますね。

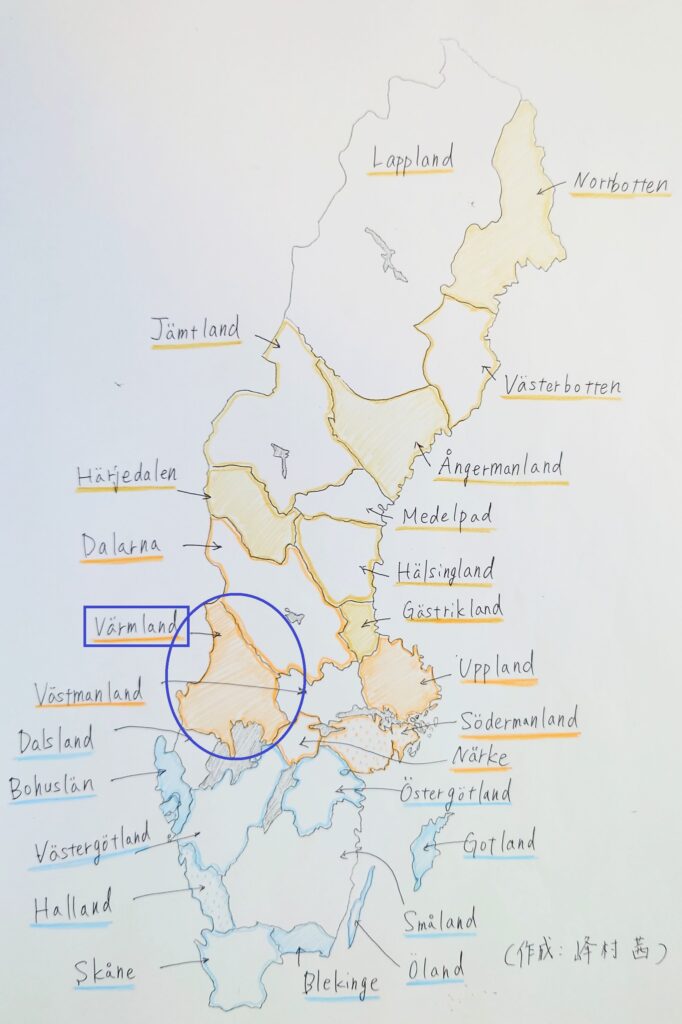

④Värmland

さて、そこから少し飛びまして、次はVärmland(ヴェルムランド地方)を見てみたいと思います。

こちらですね。

先日、日本にいらしていたヴェスタノーバンド(Västanå band)もヴェルムランド地方からでした。

ヴェルムランド地方と言えば、まず有名なのは「Värmlandsvisan(”Ack Värmeland, du sköna”)」という歌です。

これはスウェーデンの人なら誰でも歌える(少なくともメロディはわかる)のではないかというくらい有名な歌なのですが、ジャズの名曲「Dear Old Stockholm」も、こちらの歌のメロディをジャズ風にしたものなので、ジャズバージョンの曲の方でご存知の方も多いのではないかと思います。

曲の特徴

ヴェルムランド地方の曲の特徴ですが、私のイメージを書くとこのような感じです。

- リズムがはっきり出ている曲(激しい曲/カッコいい曲)が多い

- 弓を長めに(大きく)使って弾く

あまり詳しくないので断言はできないのですが、なんとなく、ヴェルムランドの曲ってリズムがはっきりしていて、激しい曲やカッコいい感じの曲が多い気がするんですよね。

これは私の留学時代のクラスメイトが、ヴェルムランド地方出身でけっこう激しめな演奏をする人だったので、そのイメージに引っ張られている部分もあるかもしれませんが…(笑)

でも他の人の演奏を見ても、全部ではありませんが、ヴェルムランド地方の曲自体がわりと全体的にそういうイメージです。

リズムに関して言えば、リズム自体はわりと明快なものが多い、と思っています。

「細かくこきざみで、複雑なリズム(→弓を短く使っていく)」というタイプではなく、「ポルスカの1・2・3拍目がとてもはっきりしていて、その明快なリズムに乗って、弓を長めに(大きく)使って弾く」ようなイメージがありますね。

曲も短調と長調が入り混じっているような、もしくは、短調だけどしょぼくれた暗い感じではなくて、攻めた感じの短調という印象です。

また、上記の特徴には書かなかったのですが、「1拍目が短いポルスカ」もヴェルムランド地方に多いと思っています。

参考までに、ヴェルムランド出身の演奏家が集まってヴェルムランドの曲を演奏している動画です↓

左から順番に、Magnus StinnerbomとSophia Stinnerbom(この前来日したヴェスタノーの2人です)、そしてMats Berglund、Anders Norudde、Leif Stinnerbom、Mats Edénです。全員有名な方です。

さらに、「Hurv(フルヴ)」とか「Hurven(フルヴェン)」と呼ばれるタイプの曲があり、特徴的なメロディとリズム感の曲で、特にスウェーデンとノルウェーの国境辺りで演奏されている曲だと思うのですが、これも私のイメージではヴェルムランド地方でよく演奏されているイメージがあるんですよね。

Hurvが何なのかは、専門家でも定義が難しいみたいなので、私も曖昧な書き方しかできないのですが、曲を聞いていただければおそらく伝わるかと思うので、もしよかったら聞いてみてください。

この動画の後半(1:19~)がHurvenです。前半もヴェルムランド地方のポルスカで、これも1拍目が短いですね。

という感じで、今回は、イェムトランド地方とヴェルムランド地方について書いてみました。

私のイメージで書いているので、何か間違えていたら大変恐縮なのですが、こういう風に音楽を見ていくのもとてもおもしろいと思っています。

それぞれの地域の音楽についてイメージできると、なんかちょっとワクワクしますよね。

明日もまた別の地方について書いてみます。