スウェーデンの伝統音楽の中でもとりわけ有名な昔の演奏家(フィドル奏者)で、「Lapp-Nils(ラップ・ニルス)」という人がいます。

「Lapp-Nils伝承の曲」と言われている曲も数えきれないくらいたくさんあり、言い伝えや伝説などもおそらく絶えない人なのですが、今回はこのLapp-Nilsについて、簡単にご紹介したいと思います。

Lapp-Nils(1804-1870)

Lapp-Nils(ラップ・ニルス)、本名はNils Jonsson(ニルス・ヨンソン)、1804~1870年。

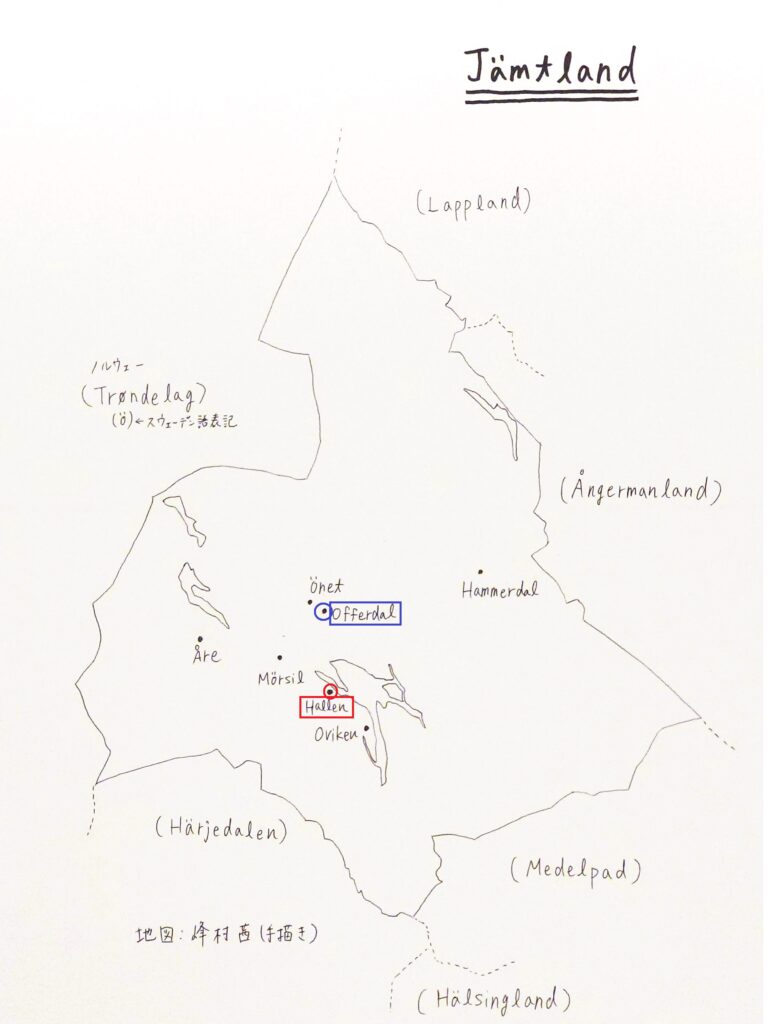

イェムトランド地方(Jämtland)のHallen(ハッレン)出身ですが、その後Offerdal(オッフェルダール)に住んでいたことでも有名です。

Hallenが赤、Offerdalが青の所です。字がかなり小さくてすみません…。Offerdalは、ピンポイントで描いていますが、ここ以外にも「地域全体」のことを指している場合もあります。

彼が住んでいたOfferdalの小屋は「Lapp-Nilstorpet(ラップ・ニルスの小屋)」と呼ばれていて、実際に今も小屋があります。こんな感じです↓

(今建っている赤い小屋自体はもしかしたら新しいものかもしれませんが、当時の建物も残っているそうで(赤い小屋の反対側に建っている黒っぽい小屋のこと?)、古い建物の方にはLapp-Nilsのイニシャルも読み取れるそうです。スウェーデンでは、特に昔の人は自分で家を建てるのが一般的で、その時に自分の名前やイニシャルを木材などに刻む、ということがよくありました)

Lapp-Nilsですが、前述のとおりスウェーデンの伝統音楽界ではかなり有名な人で、たくさんの曲が伝わっていますが、本人が書いた楽譜(や録音)などはありません。

すべて、彼から曲を教わった人たち(弟子たち)、もしくは、「Lapp-Nilsから教わった人たちから教わった人たち」(弟子の弟子たち)が残したものです。

なので、同じ曲で少しずつ違うバージョンもたくさんあるみたいです。

また、Lapp-Nils自身がイェムトランド地方に留まらず、ストックホルムまで行ってパフォーマンスをしたり、メーデルパッド地方(Medelpad)やヘルシングランド地方(Hälsingland)の結婚式などをまわってよく演奏していたとのことで、彼の曲は広範囲にわたって伝わっています。

生い立ち

彼は「サーミ(サーミ人)」と呼ばれる、北欧の中でも北方の先住民族の家系です。

「Lapp-Nils」という愛称もそれを表したものになっています。

(昔は「サーミ人の○○さん」のことをよく「Lapp-○○」と呼んでいました。今は、「Lapp-」というのが蔑称にあたる可能性があるということで、Lapplandという地名以外には、「Lapp-」の言い方はしません。サーミの人のことを「ラップ人」と呼ぶ言い方も昔はあったそうですが、今はされません)

彼は小さな頃からフィドルに親しんでいたそうです。

14歳の時(1818年頃)に父が亡くなり、17歳の時(1821年頃)に、母とノルウェーのTrøndelagという地方の、VerdalやLevangerといった場所に移り住みます。

そこでフィドルのレッスンを受け、そのうち、フィドルの演奏家として知られるようになりました。

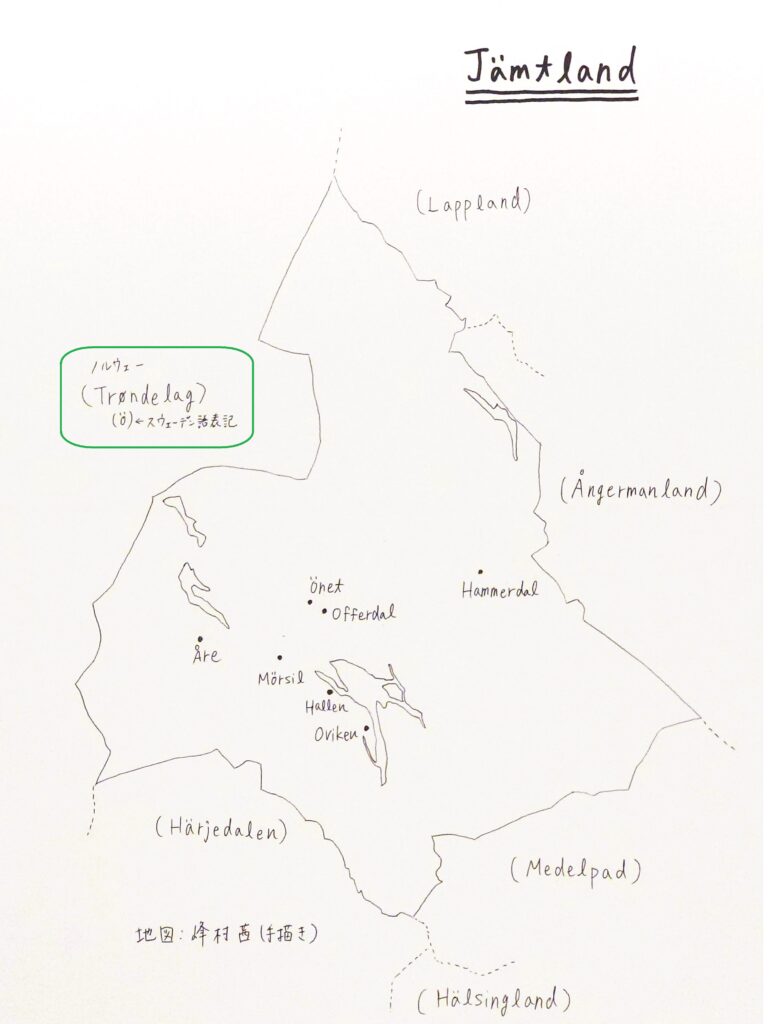

(イェムトランド地方はノルウェーと隣接していて、Trøndelagもまさにイェムトランド地方と接する地方になっています。地図の左側部分がそうです↓)

1823年(19歳の頃)に彼はイェムトランド地方へ戻りましたが、その頃には、すでに演奏家としての高い評判がイェムトランド地方にも広まっていたそうです。

演奏家・行商として働く。結婚。Offerdalに住む。

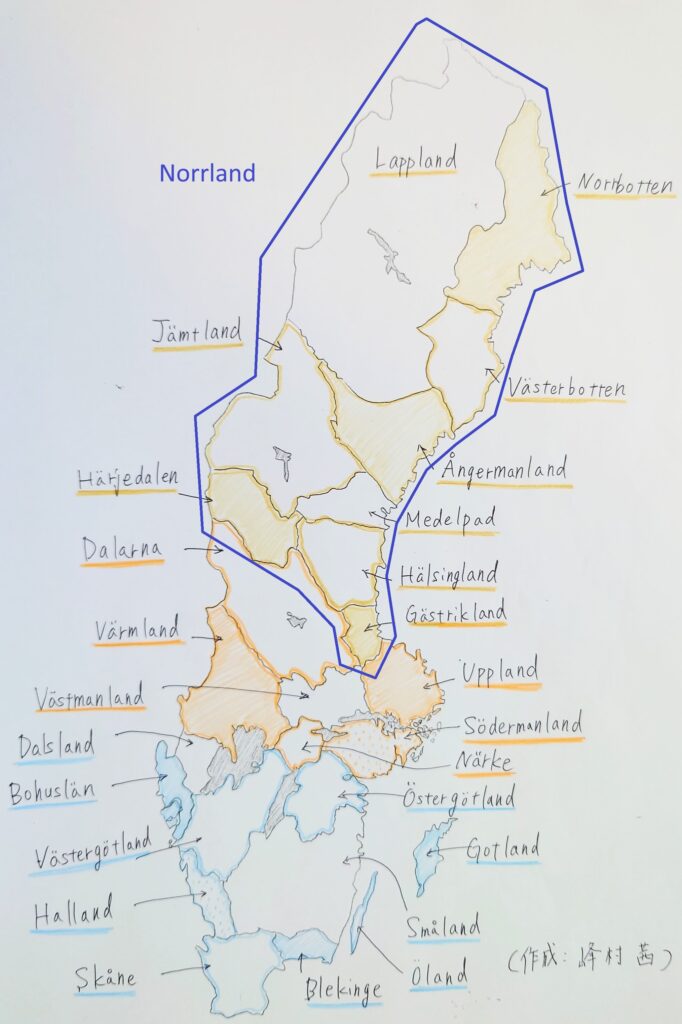

それ以降、彼は演奏家としてだけではなく、サーミの品を売る行商としても、ノルランド(スウェーデンを3分割した地域区分のうち北部の地域のこと。下の地図の青枠で囲った9つの地方をまとめて指す呼び方)の、南側の広範囲で働いていたようです。

Lapp-Nilsは、演奏仲間のLapp-Jonas(ラップ・ヨーナス、イェムトランド地方Oviken出身)とともに演奏をし、ストックホルムの町の通りや広場などでも演奏しました。

サーミの民族衣装に身を包み、エキゾチックな雰囲気で演奏し、人々を楽しませていたようです。

演奏家として旅する際にも、ポルスカやskänklåt(フェンクロート。お祝いの席で弾く曲など)、結婚行進曲といった様々な曲を、現地で出会った人に教えながら旅していました。

1829年(25歳頃)に、Offerdalに住むサーミ人のKristina Clemensdotter(通称Lapp-Kersti、ラップ・シャシュティ)と結婚し、

1837年(33歳頃)にOfferdalのHållan(ホッラン)という村に引っ越します。

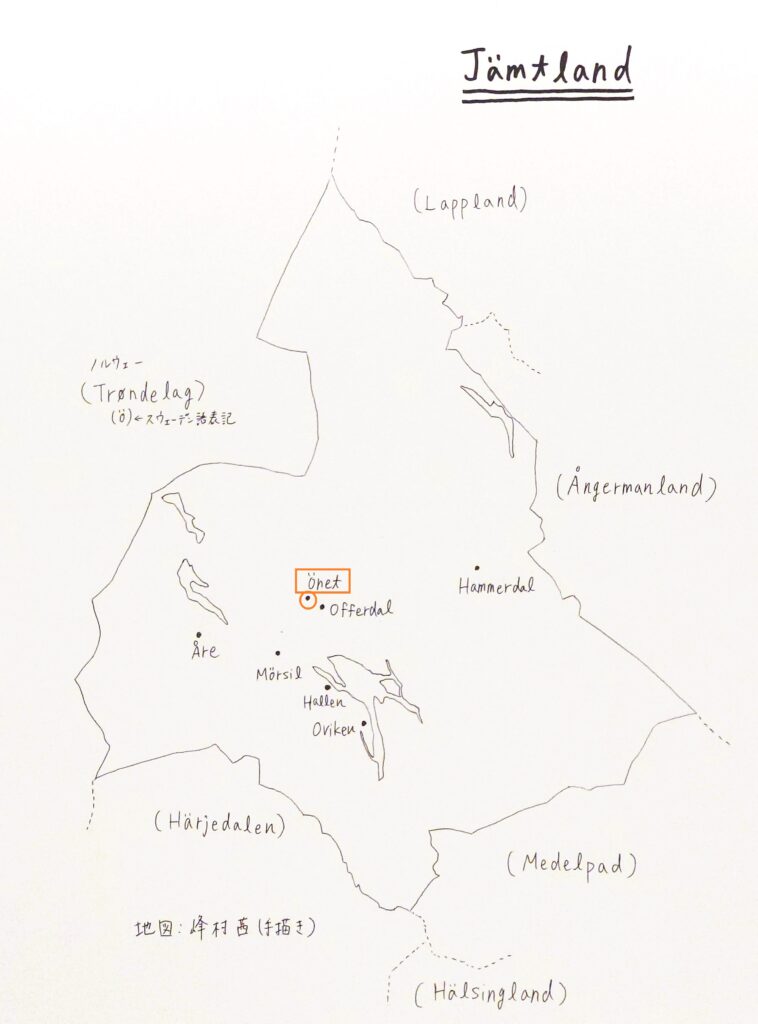

その後、1849年(45歳頃)から、現在のLapp-Nilstorpet(ラップ・ニルスの小屋。OfferdalのÖnet郊外にある)に住んでいたそうです。

(Önetはオレンジの所で、広義のOfferdalに含まれている地域です。また、その前に住んでいたHållanは、スペースが無くて描けなかったのですが、Önetのnとeの間くらいの位置にあります)

彼の弟子たちは彼の家をよく訪れ、曲を教わる代わりに、家の仕事(力仕事など)を手伝いました。

弟子たちのおかげで、現在Lapp-Nilsの曲がこうしてたくさん残っています。

また、彼は晩年にキリスト教を信仰するようになりますが、その際、(キリスト教の)リバイバル運動にも伴い、フィドルを(おそらくケースごと)地面に埋めて「もう二度と弾かない」ことを決めていた、とも言われているそうです。

(彼の晩年についてはわかっていないことも多いそうで、これも言い伝えの1つみたいです)

(最後の部分少し修正しました。2025/8/2)

その他、今回参考にしたページ

・Offerdals Hembygdsförening(Lapp-Nilstorpetについて。一部の建物は当時のもので、イニシャルが読める、という話など)

・Wikipedia(ノールランド、日本語)ノルランドについて。

曲

そして曲についてですが、イェムトランド地方の紹介の時に「3連符の多いポルスカの印象がある」と書いたのですが、それがまさにLapp-Nilsの曲とかぶっている印象です。

※それぞれの地方の伝統音楽の特徴(2)(イェムトランド地方など)

また、「Lapp-Nilsの伝統を伝えた演奏家」ですが、イェムトランド地方(やその周辺地方)の主要な演奏家たちは、多かれ少なかれLapp-Nilsの伝統の継承に関わっていると見て良いのではないかと思っています。

現代でもたくさんの演奏家によって彼の曲が演奏されているのですが、ちょっと古め(だと思われる)音源を載せますね。

私はあまりよく知らないのですが、Anders Mårtensson(アンダーシュ・モルテンソン)という演奏家の演奏↑

Olle Falk(オッレ・ファルク)の演奏↓

こちらはTrall(トラッル)という、歌詞の無い曲の歌唱法で歌われています↓

Trallについてはこちらもどうぞ→Trall(トラッル=歌詞の無い歌を歌う歌唱法)について

Trallの記事でも、こちらの曲を女性3人が歌っているバージョンを紹介しています。

さて、Lapp-Nilsについて、簡単にまとめてみました。

私としてはLapp-Nilsの名前が偉大すぎて、記事にするのをためらっていたのですが、今回少しでも調べてみて、「この人も普通に人間だったんだな」と思いました。

(伝説が独り歩きしている印象があり、「もはや人間ではない」みたいな印象があったのですが、本人も色々な所に旅して曲をあちこちで弾いていたからそうなったんだな、と)

調べてみて、楽しかったです。

また、この前のHultkläppenと時代的にも重なっているので、別の地方でそれぞれこういう演奏家たちがいたのだな、と想像するとおもしろいです。

「本人が書いた楽譜や記録が残っていない」というのも、ウップランド地方で同時代の演奏家Byss-Calleと同じだなと思いました。Byss-Calle→Byss-Calleについて

今回も、また時間が足りなくて地図などは載せていないのですが、もしできれば後で追加したいと思います。→地図追加しました。

Lapp-Nilsもきっと人によって伝わっている曲や話の内容が違うと思うので、また今度、さらに調べられたら良いなと思います。