昨日の記事で悪魔が出てくる話について紹介したので、今回も悪魔に関連してもう1つ、民話(言い伝え)に出てくる人物「Sko-Ella」(スコー・エッラ)について、ご紹介したいと思います。

言い伝えの内容と、Sko-Ellaが描かれている教会の壁画、そしてSko-Ellaがタイトルについている伝統曲について、です。

1.Sko-Ella(スコー・エッラ)の言い伝え

Sko-Ella(スコー・エッラ)は、民話(言い伝え)に出てくる女性です。

(「sko」(スコー)というのは「靴」という意味があるので、「靴のエッラ」という意味になります)

このお話は、特に15~16世紀の「子供向けのお話」として一般的だったそうです。

また、お話の一場面がスウェーデンのいくつかの教会の壁画にも描かれています。特にウップランド地方の教会が多いです。

では、いったいどんな人物で、どんなお話なのか、早速見ていきたいと思います。

話の内容

あるところに、お互いをとても想い合っている夫婦がいました。

悪魔が、その夫婦を仲違いをさせよう(夫婦の関係を破滅させよう)としましたが、うまくいきません。

そこで、悪魔はある女性(=Sko-Ella)に誘いを持ちかけました。

「もしもあの夫婦を仲違いさせることができたら、おまえの欲しいもの(=靴)をやろう」と。

Sko-Ellaは、まず妻のもとへ行き、こう言いました。

「旦那さんからの永遠の愛を確かめたいなら、今夜彼が寝ている間に、彼のひげを3本、ナイフで切り取ると良い」

そして、Sko-Ellaは今度は夫のもとへ行き、こう言いました。

「今夜、あなたが寝ている間に、奥さんがあなたの喉元をナイフで狙って殺そうとしてくるだろう」

夜になり、夫が寝た頃をみはからって、妻はナイフを取りに行きました。

夫の方は、寝たふりをしていたのですが、妻の様子に気づいて目を開けてみると、そこにはナイフを持って自分に覆いかぶさろうとしている妻の姿がありました。

気が動転した夫は、思わずそのナイフで妻を刺し、妻は命を落としてしまいます。

冷静になった夫は、自分が何をしてしまったのかを知り、絶望し、自ら命を絶ちます。

Sko-Ellaは悪魔のもとへ行き、その一部始終(自分が何をして、彼らがどうなったのか)を報告し、悪魔に報酬の靴を要求しました。

「この女は自分よりも邪悪な存在だ」と思った悪魔は、彼女に靴を渡そうとしますが、直接手渡しするのが怖くなってしまったので(近づくことができなくなってしまったので)、木の棒の先に靴をくくりつけて、渡したそうです。

(おわり)

お話の内容はこんな感じです。

かなり残酷な内容な気もしますが、子ども向けの定番のお話だったということなので、あまりシリアスに受け取るものではなかったのかな?と思います。

このお話は当時広く語られたそうで、様々なバリエーションがあるそうですが(細かい部分の違いや、悪魔がSko-Ellaに持ちかけた内容など)、私が調べた限りでは他のバリエーションのお話はあまり見つけることはできませんでした。中世の話なので、あまり残っていないのかもしれません。

2.教会の壁画

そんななかで残っているのが、教会の壁画です。

中世に建てられた教会の壁画に、この話にまつわる絵が描かれているのですが、どれも「悪魔が棒を使ってSko-Ellaに靴を渡す場面」になっています。

画像をWikipediaからお借りしてきました。こちらはウップランド地方のViksta教会の壁画です。悪魔(右)がSko-Ella(左)に靴を渡しています↓

それぞれを拡大したものがこちらです。悪魔↓

Sko-Ella↓

棒の先にくくりつけているのが靴ですね。

Gunnar Ahlbäckという研究者の記述によると、これらの画は「教会の入口部分」(Vapenhus)の壁、特に扉の上などに描かれているものが多いそうです。この写真の画もそうですね。下に扉が写っています。

また、こういった民話のモチーフは、スウェーデンだけではなく世界の他の国々にもあるそうで、どこか別の国や地域から伝わってきたものではないか、とも言われています。

ちなみに、壁画が現存していると言われる教会の一覧(スウェーデン)がこちらです。

- Husby-Sjutolft kyrka, Uppland

- Almunge kyrka, Uppland

- Härnevi kyrka, Uppland

- Härkeberga kyrka, Uppland

- Viksta kyrka, Uppland

- Edebo kyrka, Uppland

- Knutby kyrka, Uppland

- Tensta kyrka, Uppland

- Valö kyrka, Uppland

- Hökhuvuds kyrka, Uppland

- Morkarla kyrka, Uppland

- Kumla kyrka, Sala, Västmanland

(この他に、フィンランドの教会などでも残っているそうです。また、ここには書きませんでしが、「現存していないけど、おそらくあっただろう」と言われている教会もあります)

こうして並べてみると、ウップランド地方の教会の壁画に多い、というのがよくわかるかと思います。

話が少しそれますが、これらの教会のうち、1~5番と12番の壁画は、Albertus Pictor(生1440年代~没1509年)というドイツ系スウェーデン人の壁画職人(壁画を描く専門家)か、彼の工房によって描かれていると言われているみたいです。

Albertusは、15世紀の教会の壁画職人として最も活動的だった人の一人だそうで、ストックホルムに住み、主にウップランド地方、ヴェストマンランド地方、セーデルマンランド(スルムランド)地方、ノルボッテン地方の教会の壁画を描いたそうです。

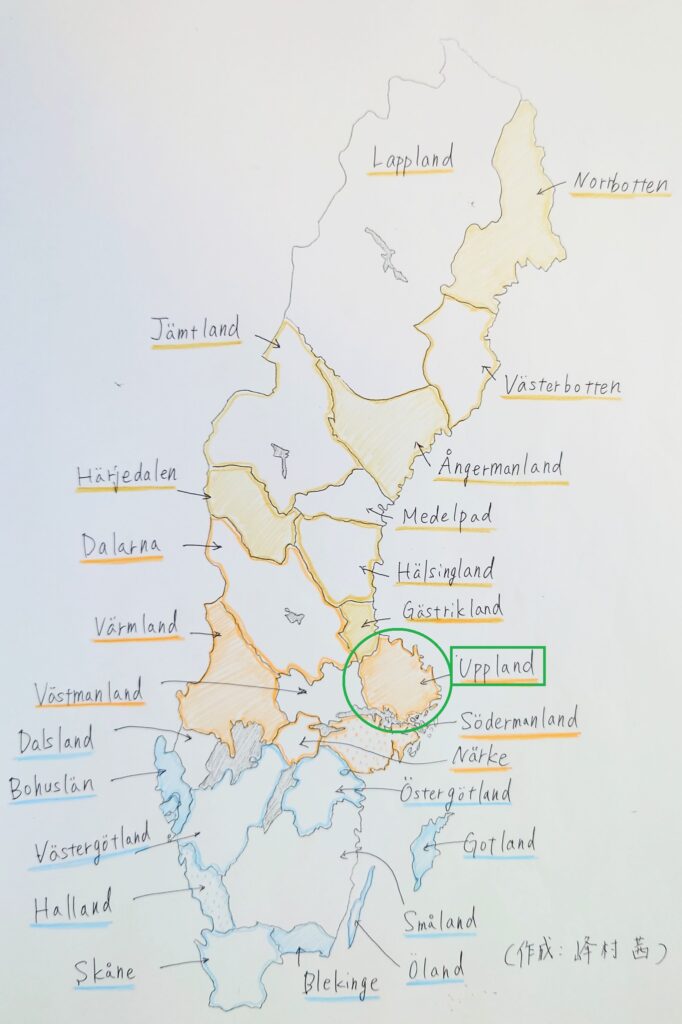

スウェーデンの地図を載せます↓ウップランド地方だけ印をつけています。

(教会や壁画についてはあまり詳しくないので、一応頑張って調べてみましたが、間違っていたらすみません)

3.曲

Sko-Ellaの話に戻りますが、Sko-Ellaがタイトルについている曲が1曲だけあります。

「Näcken och Sko-Ella」(ネッケンとスコー・エッラ)という、ウップランド地方で伝わっている曲です。

この曲は、それぞれのパートを何回繰り返すかが人によって違うので、どの演奏も長さや回数が少しずつ違います。

こちらはÅsa Jinder(オーサ・インデル)の演奏↓TV用だからかもしれませんが、繰り返し回数が少なめで、聞きやすい長さです。

Bosse Larsson(ボッセ・ラーション)とOle Hjorth(オーレ・ヨット)の演奏↓歯切れのよい演奏です。繰り返し回数は標準的かなと思います。

Puma(プーマ)の演奏↓ちょっとゆったりめですね。

Olov Johansson(オーロヴ・ヨーワンソン)とCatriona Mckey(カトリオナ・マッケイ)の演奏↓ハープが入るとまた雰囲気が変わります。

こちらの音源の方たち(ニッケルハルパ・フィドルの演奏家たちのみ)はどの人もウップランド地方の演奏家で、それでもこんな風に細かい部分や全体の弾き方にバリエーションがあり、おもしろいです。

曲名についてですが、ネッケンは以前紹介したスウェーデンの精霊的な存在です→ネッケン(Näcken)について

ネッケンとスコー・エッラは、基本的には関わりが無いはずなのですが、なぜこういう曲名で呼ばれるようになったのか?というのは誰にもわかっていないそうです。

もしかしたら別の曲名だったのが、いつのまにかこの「有名な人物」の名前にすり替わってしまったのかもしれません。

参考

今回参考にしたページはこちらです。

En medeltida folksaga(研究者Gunnar Ahlbäckの考察について紹介し、各教会の壁画の写真を載せています)

Wikipedia「Albertus Pictor」(スウェーデン語)

Wikipedia「Kyrkomålning」(スウェーデン語)

今回は、Sko-Ellaについて紹介しました。

この言い伝えもとてもおもしろいので(残酷ではありますが)、留学先でもたびたび話題にあがっていました。

悪魔よりも残酷な女性ってすごいですよね。壁画も興味深いです。

参考にしていただけたら嬉しいです。