今回は、Per Hellstedt(ペール・ヘルステッド)について紹介します。

昨日のOlof Hellstedt(オーロフ・ヘルステッド)の息子で、昔のニッケルハルパ奏者です。Byss-Calle(ビス・カッレ、1783-1847)とも一緒に弾いていた、と言われます。

昨日の記事→Olof Hellstedt(オーロフ・ヘルステッド)について

「Per Hellstedt伝承の結婚行進曲」など、今でも弾かれている曲がいくつかあるので、ウップランド地方の曲を弾く人は名前を聞いたことがあるのではないかと思います。

Per Hellstedt(ペール・ヘルステッド、1771-1850)

Per Hellstedt(ペール・ヘルステッド)、1771~1850年。

ウップランド地方のBokarby(ボーカルビー/ボーカビー)にて、父Olof Hellstedt(オーロフ・ヘルステッド)と母Cajsa Persdotter(カイサ・ペーシュドッテル)のもとに生まれました。

彼は、Cajsa Persdotter(カイサ・ペーシュドッテル)という女性と結婚し、Tobo(トーボー)で暮らしていたそうです。

(※妻と母の名前が全く同じですね。誤植ではないとは思いますが、ちょっと確かめられませんでした)

彼らの娘の1人がHelena Lovisa(へレーナ・ルヴィーサ)という人ですが、彼女はTolfta(トルフタ(地名))のEric Bohlin(エリック・ボリーン)と結婚します。

このHelena LovisaとEricの息子のJanne Bohlin(ヤンネ・ボリーン。本名はJohan Bohlin)も、ウップランド地方の有名な演奏家の1人になるのですが、彼が、以前紹介したAugust Bohlin(アウグスト・ボリーン)の父です。

(※つまり、Per HellstedtはAugust Bohlinの曾祖父、Helena LouvisaとEricはAugust Bohlinの祖母と祖父にあたり、Janne(Johan)がAugust Bohlinの父です)

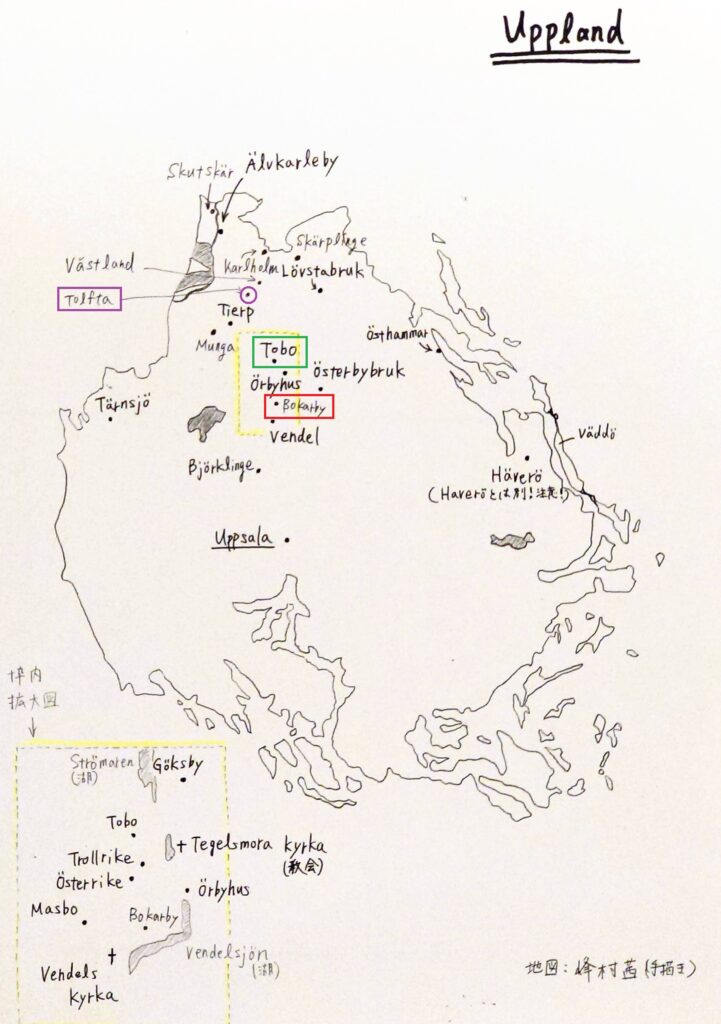

ここまで出てきた地名を地図で見るとこんな感じです↓出身地のBokarby(赤)、住んでいたTobo(緑)、娘のHelena Lovisaの結婚相手Eric Bohlinの出身地Tolfta(紫)です。

さて、Per Hellstedtの話に戻りますが、彼も父Olofと同じく、結婚式でよく演奏を依頼されていたそうです。

Olofの記事でも書きましたが、当時は結婚式の際に、教会への行き来で人々が馬に乗る(乗馬で行進する)ことが一般的で、演奏家自身も馬に乗って演奏していたそうです。

August Bohlinの語り

Perについてはこれ以外にあまり情報が無かったのですが、August BohlinがPerに関して語っている内容をご紹介します。

Bohlin:「Per HellstedtはByss-Calle(ビス・カッレ)とよく一緒に弾いていた。

ある時、PerがByss-Calleに、あるポルスカを弾いてみせたところ、Byss-Calleが『これは良い(ユニークだ)』と言ったそうだ。

(※このByss-Calleのコメント訳は少し自信が無いのですが)

そのポルスカは、こんな風にしてできあがったらしい。

(※以下、曲ができた経緯について話し始める)

PerはTobo(トーボー(地名))で仕立屋をやっていた。ある時、仕事場で座って服を縫っていたのだけれど、ふと外の空気を吸いたくなって外へ出たんだ。

すると、彼は村の製鉄ハンマー(製鉄に使う、水車を動力としたハンマー)が落ちる(叩く)音を聞いた。

この音のもとへ行き、耳をすませた彼は、その後家へ帰り、さきほどのポルスカを作ったそうだ。

このポルスカは、今では“Åkerbystålet”(オーケルビー・ストーレット、Åkerbyの鋼鉄)と呼ばれている」

製鉄ハンマー(水車ハンマー)というのは、以前別の記事でも何度か出てきていますが、こちらの動画のような巨大なハンマーだと思います。水車の動力で動くみたいです。13:45~です。

迫力がありますよね。

Wikipediaの「Hammarsmed」(ハンマー製鉄)のページにも同じような動画が載っています。

Åkerbyståletの曲の音源はあとでご紹介しますが、16分音符が連続しているフレーズなどが、ハンマーの音を表現している、とも言われているようです。確かにそんな感じがします。

また、Åkerbyståletが、本当にPer Hellstedtが作った曲かどうか?というのはよくわかっていないと思います。

「Per Hellstedt作曲」と言って弾いている人は私はあまり見たことがありません。「Byss-Calle伝承」(もしくはByss-Calle作曲)ということで広まっている曲なので、その辺は曖昧なままで良いのだろう、という気がしています。

音源

Hellstedt伝承の曲

「Brudmarsch efter Per Hellstedt」(Per Hellstedt伝承の結婚行進曲)です。この曲はHellstedt伝承の曲の中でも特によく弾かれているイメージがあります。Eric Sahlström(エリック・サールストルム)の演奏↓

続いては「Hellstedt伝承の古い方の結婚行進曲」と呼ばれている曲です↓さきほどの曲と区別するために、さきほどの曲を「新しい方」、こちらを「古い方」と呼んでいるそうですが、「実際には同じ時代のもの」とも言われているそうで、同じ曲集の隣のページ同士で記録されているそうです。Olov Johansson(オーロヴ・ヨーワンソン)とCurt Tallroth(クルトゥ・タルロート)の演奏。

こちらは、Hellstedt伝承のフェンク・ロート(Skänklåt)です↓「Hellstedt伝承」と書いてある時もあれば、「Bohlin(ボリーン)伝承」と書いているものもあります。Bosse Larsson(ボッセ・ラーション)とOle Hjorth(オーレ・ヨット)の演奏。

Åkerbystålet(オーケルビー・ストーレット。Åkerbyの鋼鉄)

次に、August Bohlinの話に出てきた「Åkerbystålet」です。こちらも人によって細かい音などのバリエーションがあります。

Daniel Pettersson(ダニエル・ペッテション)の演奏↓

Josefina Paulson(ヨセフィーナ・ポールソン)とTorbjörn Näsbom(トルビョン・ネースボム)の演奏↓

こちらはVäsen(ヴェーセン)の演奏ですが、さきの2つの演奏とは少しバージョンが違います↓

Åkerbyståletは他にも弾いている方がたくさんいらっしゃるので、興味があればぜひ検索してみてください。

参考

参考にしたのはこちらです。

“Uppländske spelmän under 4 århundraden” Lars Erik Larsson, Upplands Grafiska(本)

Wikipedia「Hammarsmed」(スウェーデン語)

Wikipedia「Skräddare」(スウェーデン語)←仕立屋

今回はPer Hellstedtについてご紹介しました。

ニッケルハルパをやっていると、Byss-Calleの名前を非常によく聞くので、Byss-Calleだけ「別次元の人」「伝説の人」というイメージをなんとなく持っていたのですが、

もちろんByss-Calleよりも昔の時代や、同時代に活躍していた他の演奏家もいたし、一緒に弾いていた人たちもいたんだな、というのを感じました。

Hellstedt以降の、Bohlinの家系の演奏家も調べたらおもしろそうです。

ウップランド地方の演奏家や音楽についても、また紹介したいと思います。