今回は、スコーネ地方の19世紀の演奏家「Ored Andersson」(オーレード・アンダーション)について、簡単にご紹介したいと思います。

私は実はあまりよく知らなかった方なのですが、スコーネ地方の代表的な演奏家の1人ということです。書きながら学んでいきたいと思います。

Ored Andersson(オーレード・アンダーション、1820-1910)

Ored Andersson(オーレード・アンダーション)、1820年~1910年。

彼は「Ored Speleman」(オーレード・シュペーレマン)とも呼ばれているそうです。Spelemanというのは、Spelman(演奏家)のことなので、「演奏家のOred」という意味です。

(※昨日Instagramの投稿で「Ored Spelman」と書いてしまったのですが、正しくは「Ored Speleman」でした。すみません)

彼はスコーネ地方(Skåne)の演奏家で、フィドルの他にもフルートやチェロを演奏していました。

“Svenska låtar”(スヴェンスカ・ロータル。伝統音楽の曲集)のスコーネ編3巻によれば、彼は「スコーネ地方北部で最も評判の高い演奏家」だそうです。

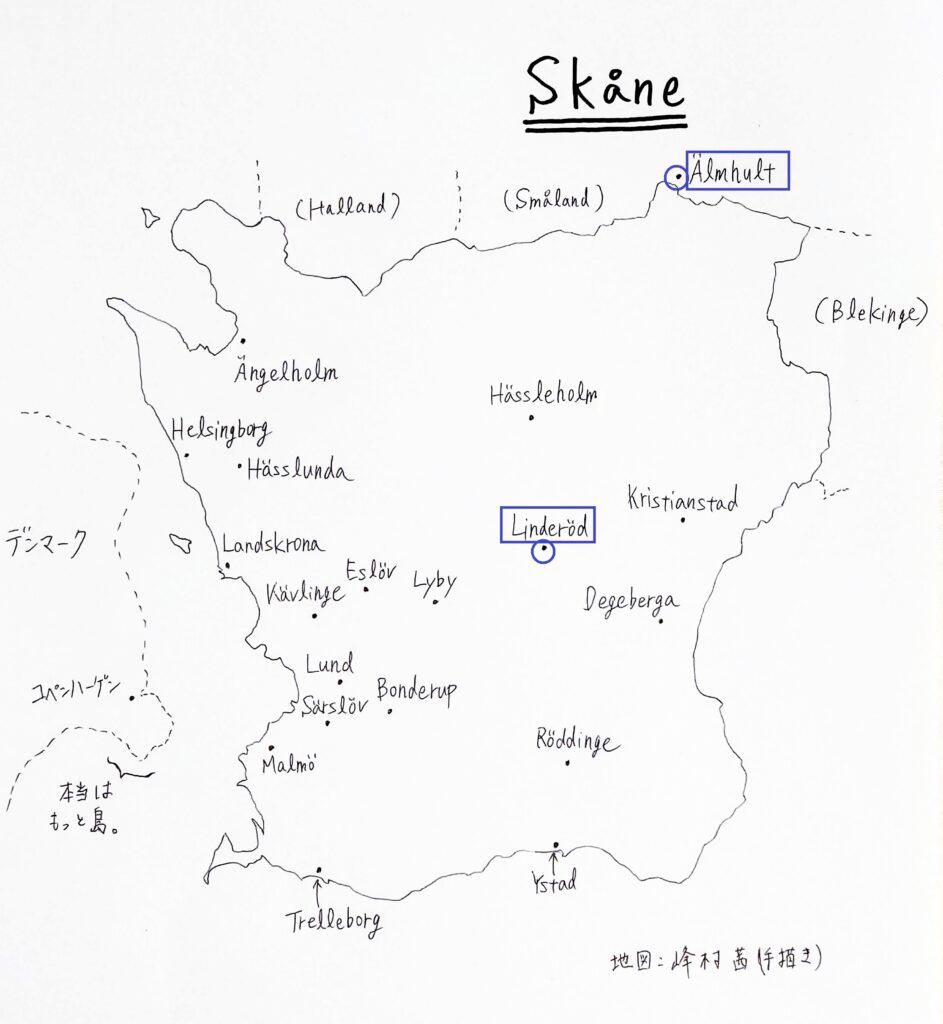

生まれはÄlmhult(エルムフルト)ですが、Älmhultというよりも「Linderöd(リンデルード)の演奏家」とよく紹介されています。Linderödに住んでいた期間が長いのかなと思います。最期はLinderödで迎えています。

両方とも青い印をつけました。Älmhultはスモーランド地方側に書きましたが、スモーランド地方とスコーネ地方の境の辺りの地域みたいです

演奏家の兄から教わる

Oredは、9歳の頃にフィドルを弾き始めました。

彼は、18歳上の兄Nils Andersson(ニルス・アンダーション)から演奏を教わっていたそうです。

当時、兄のNilsは地域の演奏家としてとてもよく知られていました。彼は「村の昔ながらの演奏家」で、近隣の地域で行われる結婚式は、「彼の演奏が無いと成立しなかった」と言われています。

(ただし、彼が本当に用事で来られない場合は「なんとかした」そうです)

1860年代のはじめ頃(Oredは40代の頃)、兄のNilsが亡くなりましたが、OredはNilsから演奏家としての伝統を受け継いでいました。

また、Nilsは1815年頃から自身のレパートリーを楽譜に書き起こすなどし、とてもたくさんの楽譜も持っていたそうです。

私が参照した情報だと、Ored自身は約20年間視力を失っていた期間があり、楽譜が読めない時期もあったそうですが、手術により再び目が見えるようになった、ということです。

Oredのレパートリーは何百曲にもおよび、その大半が兄から受け継いだ曲だと言われています。

(※彼らの伝えた曲は、先日の“Svenska låtar”の記事でも少し紹介した、ネット上のデータベース(Svenskt visarkivの検索ページなど)にもあるそうです。リンクは英語版のページを貼っています。また、見やすいものですとFolkWikiにも楽譜が3つほど載っています)

展覧会(博覧会)での演奏

Oredは、Lund(ルンド)にある「Kulturhistoriska föreningen」(直訳だと「文化史協会」といった意味。現在の「Kulturen」の前身)の依頼で、よく演奏をしていたそうです。

1886年、このKulturhistoriska föreningenが、デンマークのコペンハーゲンで「スコーネ地方のテキスタイルの展覧会(博覧会)」を行いました。

この催しの際、スウェーデンの団体がまず最初に提案したのが、Ored(当時66歳)を宿泊場所つきで招待することだったそうです。

彼はコペンハーゲンまで行き、貴族たちや王の前で、フィドルの演奏をしました。

「コペンハーゲンで過ごした一カ月は、Oredにとっても特別な期間となっただろう」と書かれています。

(Kulturenの創始者Georg J:son Karlinの手記より)

余談:Kulturenについて

Oredについての紹介は以上なのですが、さきほど出てきた「Kulturen」(クルトゥーレン)について。

Kulturenというのは、以前スカンセンの記事で私が少しだけ書いた「Lund(ルンド)にある野外博物館」、および博物館を運営している団体です。

スカンセンよりもとても小規模の博物館ですが、様々な時代の家や、様々な階層の人々の暮らしぶりが紹介されていて、クリスマスマーケットや夏至祭なども開催されています。

Kulturenに行った時の写真です↓色々な家があります。

おそらく靴職人の働く様子を、人形が再現↓

他にも、近代の裕福な屋敷のインテリアが再現されている家など、それぞれの家と時代に合った人々の暮らしの様子が内部で再現されていて、おもしろいです。

音源

さて、Ored Andersson伝承の曲です。

まずはOred Andersson伝承のポルスカです。

上下の動画ともに同じ曲なのですが、上の動画がワークショップの発表会の動画のようで、おそらくその時に先生をしていたのが下の動画のMarkus Tullberg(マルクス・トゥッルベリィ)かと思います。どちらの動画も素敵だなと思って両方載せました。

Tullbergは昨日のJeppssonの紹介でも演奏音源を1つ載せていました。スコーネ地方の笛の演奏家です。

また、こちらもスコーネ地方の演奏家Jeanette Eriksson(ファネット・エリクソン)のCDの演奏だそうです。3:50~がOred Andersson伝承のポルスカ(さきほどとは別の曲)かと思います。

あと、こちらはポルスカではなくて「Engelska」(エンゲルスカ)というタイプの曲です↓エンゲルスカは、スウェーデン南部~中部でよく弾かれている、2拍子もしくは4拍子の曲だそうです。動画は「曲を教えるバージョン」だそうなので、最初はゆっくり弾かれています。演奏はスコーネ地方の演奏家Sven Midgren(スヴェン・ミードグレーン)。

また、どなたの演奏かわからないのですが、こちらのリンク先で昔の録音(Polska efter Ored Andersson)も聞けます→Folkmusik & Folkdans i Skåneのページ

参考

今回参考にしたページです。

Wikipedia「Ored Andersson」(スウェーデン語)

Skåne spelmansförbund「Ored Andersson」←Ored Anderssonの写真が載っています

Folkmusik & Folkdans i Skåne「Ored Andersson」

今回は、Ored Anderssonについてご紹介しました。

私はLundに1年間滞在していたので、Lundの辺りの話が出てくると、なんとなく親近感がわいておもしろいです。

昨日ご紹介した曲もそうですが、やはりスコーネの曲は16分音符のポルスカが多いのだなと思っています。また、エンゲルスカもよく出てくるなと思いました。