最近はスコーネ地方の演奏家を紹介してきましたが、今回は、スモーランド地方(Småland)の演奏家、「Andreas Dahlgren」(アンドレアス・ダールグレン)について、ご紹介していきたいと思います。

(スモーランド地方の演奏家については、以前Sven Donat(スヴェン・ドナート)をご紹介しましたので、そちらもぜひどうぞ→Sven Donat(スヴェン・ドナート)について)

Andreas Dahlgren(アンドレアス・ダールグレン、1758-1813)

Andreas Dahlgren(アンドレアス・ダールグレン)、1758年~1813年。

(もともとの名前はAnders Dahlgren(アンダーシュ・ダールグレン)だったそうです)

(※名前の読みですが、スウェーデン語をそのまま表記するなら「アンドレーアス・ダールグレーン」という感じで、途中に伸ばすポイントがいくつかあります。カタカナで伸ばして書くと間延びしすぎるかなと思い、今回はアンドレアス・ダールグレンと書きました)

彼は、スモーランド地方のオルガン奏者(教会のオルガン奏者)です。

教会で鐘を鳴らす仕事(Klockare)も任されており、伝統音楽の作曲者でもありました。

(※鐘を鳴らす仕事をする人のことを「Klockare」(クロッカレ)と言います。昔(17世紀頃)は、教会音楽家(カントル)がいない時に皆で歌を歌うのをリードしたり、子どもに読み書きを教える、などの仕事もKlockareが行っていたそうです。のちに、にこういった仕事が分離され(学校などができて)、Klockareがオルガン奏者になったり、兼任することもありました。→Wikipedia「Klockare」、Wikipedia「カントル(教会音楽家)」)

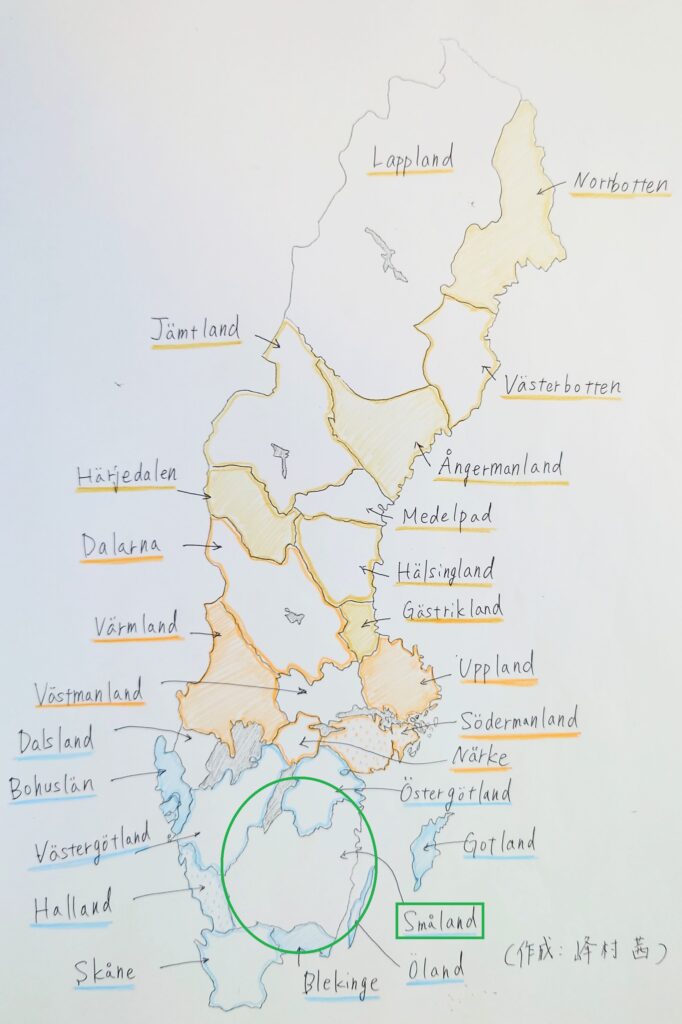

スモーランド地方はスウェーデンの中でもこちらです。

以下、彼のことはDahlgrenと書いています。

Fogelvik(Fågelvik)で働き、オルガン奏者へ

Dahlgrenは、1758年、Gusum(グースーム)という所で働く労働者の息子として生まれました。

1782年(24歳頃)には、Tryserum(トリューセルム)地区にあるFogelvik(フォーゲルヴィーク、現在はFågelvik表記)という屋敷で、Gustaf Horn(グスタフ・ホーン/ホルン)という伯爵のもとで働き始めました。

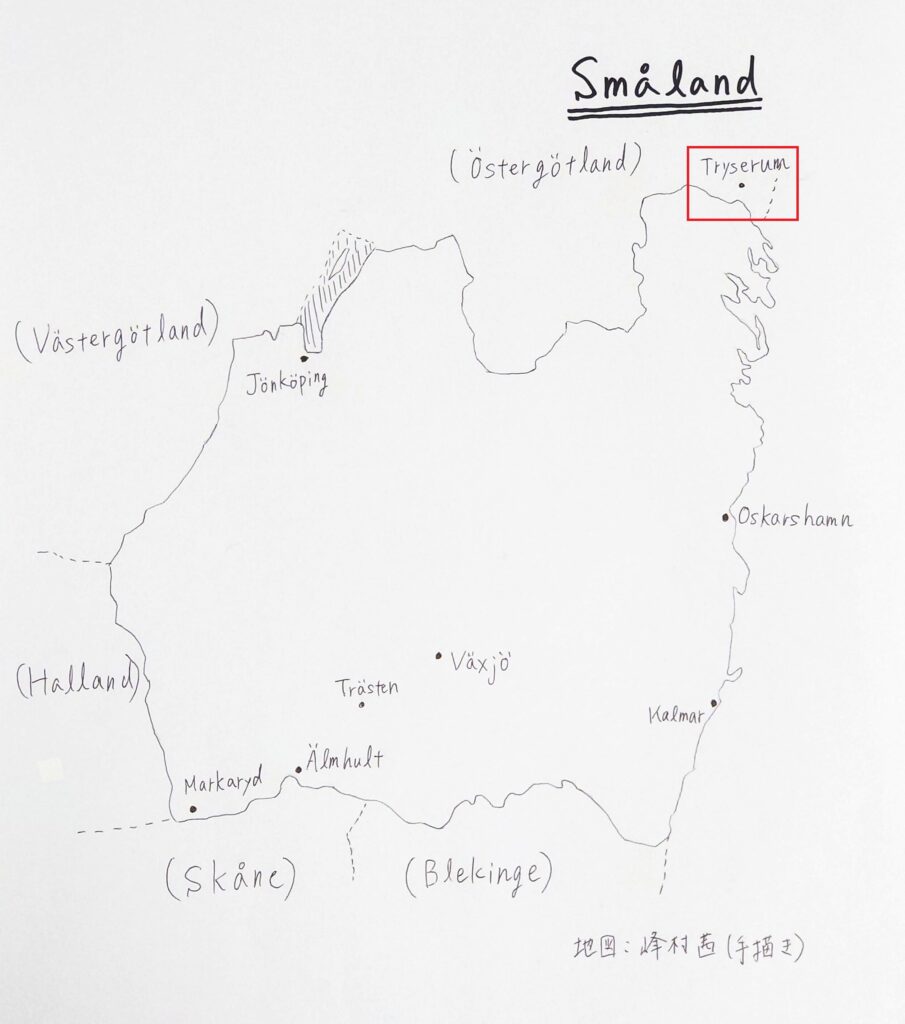

(Tryserumはこちらの辺りです。スモーランド地方北部の地域であり、北隣のエステルヨートランド地方(Östergötland)ともまたがる地域だそうです。地図ではエステルヨートランド側に書いています↓)

そのうち、DahlgrenはHornのアシスタント(秘書)や、書物係(司書、bibliotekarie)としての仕事を担うようになります。その仕事の中には、Horn家の伝記(祖父Arvid Hornにまつわる伝記)の清書などもあったそうです。

(※Arvid Horn(アルヴィッド・ホーン)は17~18世紀の人ですが、有名な人物だったみたいです→Wikipedia「Arvid Horn」(絵画やたくさんの説明が書かれています))

また、Dahlgrenは、Fogelvikのお城(屋敷/邸宅)内の教会にて、オルガン奏者としても働いていました。

(※お城(屋敷/邸宅)と書きましたが、スウェーデンの昔の貴族のお城は、シンデレラ城みたいなタイプのお城ではなくて、「大きいお屋敷」のような四角い感じの建物であることが多かったためです。Fågelvikの写真→Slottsguiden.info「Fågelvik」)

1791年(33歳頃)、DahlgrenはTryserum教会のオルガン奏者・Klockare(鐘を鳴らす人)に選ばれました。

また、Hornや、司祭のJohan Tockerstrand (ヨーワン・トッケルストランド、1756–1803)、Nils Atterbom (ニルス・アッテボム、1745–1825)らとともに弦楽四重奏を組み、これは「Hornska kvartetten」(ホーンのカルテット)と呼ばれたそうです。

晩年には、Dahlgrenの生活は経済的にひっぱくし、困窮していたと言われています。

曲集

Dahlgrenは、「Fogelvikssamlingen」(フォーゲルヴィークス・サムリンゲン=Fogelvikの曲集)(1784)と呼ばれる曲集を残しています。

(こちらも、以前ご紹介したFolkmusikkommissionenのアーカイブで内容が見られます。たとえばこちらのリンクからの検索→Svenskt Visarkivの検索ページ。もしくは、FolkWikiのサイトでもまとめてくれているので、かなり見やすいと思います→FolkWiki「Andreas Dahlgren」)

FolkWikiのサイトによると、

「Eric Hammerström」(エリック・ハンメルストルム)が言うには、Dahlgrenの楽譜は、彼の長男でありのちにオルガン奏者となるCharles Emil Dahlgren (チャールズ・エーミール・ダールグレン、1795-1826)によって引き継がれた。それがさらにSven Spelman(=演奏家スヴェン)と呼ばれる、オルガンとフィドルの奏者、Sven Ållander (スヴェン・オッランデル、1802-1871)へと引き継がれたのだろう、と言われている」

ということです。

(※オルガン奏者がたくさん出てきますが、オルガン奏者だったからこそ楽譜の読み書きができたし、楽譜の持つ価値や意味もわかっていたのかなと思います)

Andreas Dahlgrenについては、以上です。

音源

ここからは音源です。

①Andreas Dahlgren伝承のポルスカ

まずはAndreas Dahlgren伝承のポルスカ1つ目です↓演奏されている方々は私は存じていないのですが(すみません)、この曲はDahlgren伝承のポルスカとしては有名だと思います。

同じ曲の、Pelle Björnlert(ペッレ・ビヨーンレート)による演奏↓Pelle Björnlertはスモーランド地方の代表的な演奏家の1人です。

②Fågelvikに伝わるポルスカ

こちらもAndreas Dahlgren伝承のポルスカだそうですが、「Fågelvikに伝わるポルスカ」(Polska från Fågelvik)という名前でも聞く曲です。この曲も非常に有名です。

演奏は、スモーランド地方の演奏家でポルスカ研究者のMagnus Gustafsson(マグヌス・グスタフソン)、同じくスモーランド地方の演奏家Eva Blomquist-Bjärnborg(エーヴァ・ブロムキュウィスト・ビャーンボリィ)、そして先日スコーネの紹介で登場していたスコーネ地方の演奏家 Peter Pedersen(ペーテル・ペーデルセン)だそうです。

③Andreas Dahlgren伝承のポルスカ

こちらは、さらに別の「Andreas Dahlgren伝承のポルスカ」です。演奏しているのはSlottets Spelmän(=城の演奏家たち)だそうです↓

この曲は初めて聞きましたが、さきほどの2曲とはまた雰囲気が違っていて素敵ですね。

④Andreas Dahlgren伝承のポルスカ

また、無印良品の店内BGMにもありました。こちらも「Andreas Dahlgren伝承のポルスカ」ですが、また別の曲です。演奏しているのはMikael Marin(ミカエル・マリーン)、Leo Svensson(レオ・スヴェンソン)、Roger Tallroth(ローゲル・タルロート)です↓

Dahlgrenの曲は、YouTubeでも演奏されている方が他にもいらっしゃるので、興味のある方はぜひ調べてみてください。

参考

今回参考にしたページです。

Wikipedia「Andreas Dahlgren」(スウェーデン語)

Wikipedia「Fågelvik(herrgård)」(スウェーデン語)

Wikipedia「Greve」(スウェーデン語)、Wikipedia「グラーフ(称号)」(日本語)→「伯爵」と訳した言葉

Wikipedia「Tryserums församling」(スウェーデン語)→Tryserum教会

今回は、Andreas Dahlgrenについてご紹介しました。

毎回思うのですが、あまりよく知らない(1曲くらいしか知らない)と思う演奏家でも、調べてみると「あ、この曲もそうだったんだ」となることがあり、おもしろいなと思います。

また、最近調べている中だと、オルガン奏者の出てくる割合が多いですね。

今回もスモーランド地方の地図に地名を書き足す時間が無かったので、スモーランド地方の地図は後で追加したいと思います。→地図、先日追加しました(2025.9.7)