今週1週間かけて、無印良品「BGM8」の曲を私なりに解説してきましたが、今回で最後までいきたいと思います。

今までの記事→解説①(1・2曲目)、②(3曲目)、③(4・5曲目)、④(6・7曲目)、⑤(8曲目)、⑥(9曲目)、⑦(10・11曲目)

12~15曲目です。

解説

12.Vals efter Lasse i Lyby(リービーのラッセ伝承のワルツ)

演奏家

演奏は、Mikael Marin(ミカエル・マリーン、3弦ヴィオラ)、Leo Svensson(レオ・スヴェンソン、チェロ)です。

(※3弦ヴィオラがどんなものなのかはよくわからなかったです。すみません)

お二人についてはこちらの以前の記事をどうぞ。

曲について

この曲は、実は以前スコーネ地方の演奏家紹介の記事でご紹介しました。

その時の内容とかぶっていますが、こちらにも書いていきますね。

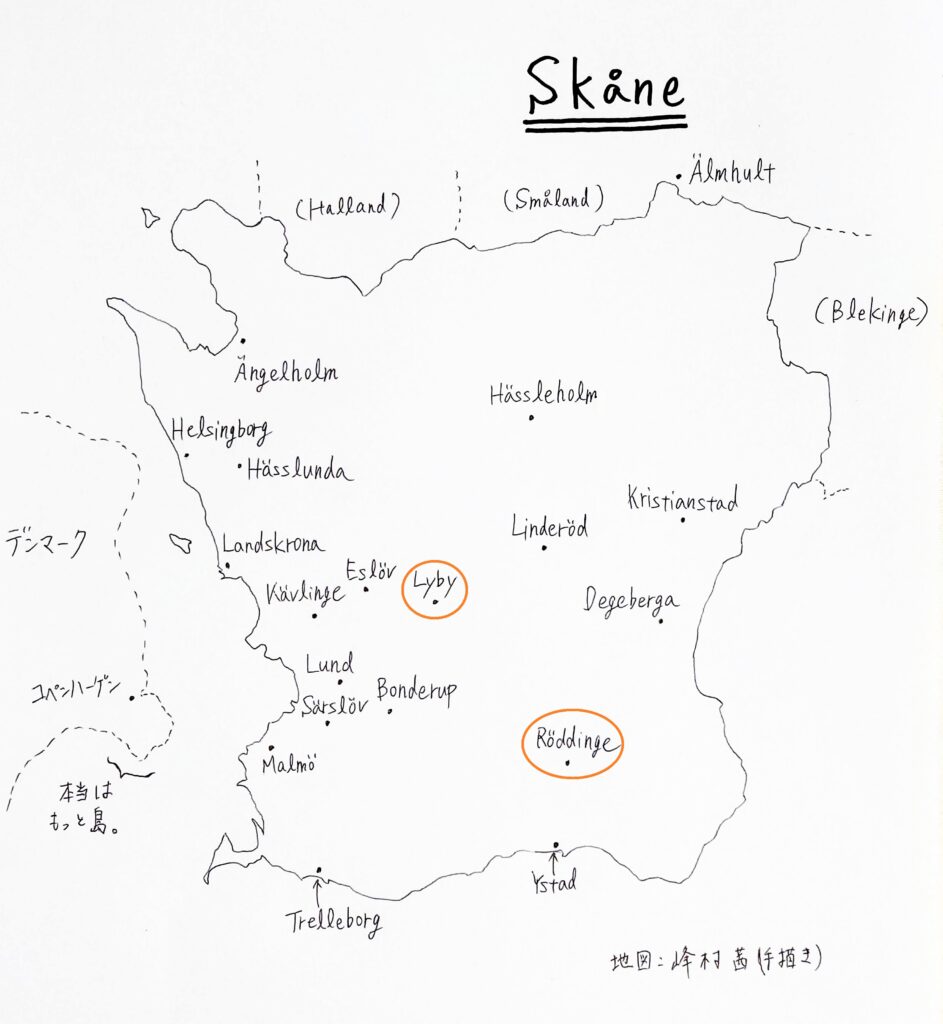

この曲を伝えた「Lasse i Lyby」(ラッセ・イ・リービー)というのは、「Lyby(リービー)に住んでいたLasse(ラッセ)」というフィドル奏者のことです。

本名は「Lasse Nilsson」(ラッセ・ニルソン)。1815~1890年。

スコーネ地方のRöddinge(ルッディンゲ)という所の出身で、結婚後に5人の子どもを授かったのち、1855年頃(39歳頃)に妻を亡くし、1865年にLyby(リービー)へ移り住みました。

日雇い労働や、いくつかの屋敷で働きながら生計を立てており、kornspelman(=放浪しながら演奏し、korn(=大麦など)や穀物などを演奏の対価としてもらう演奏家)でもあり、貧しかったそうです。

(参考・出典:Känt folk、Wikipedia「Lasse i Lyby」)

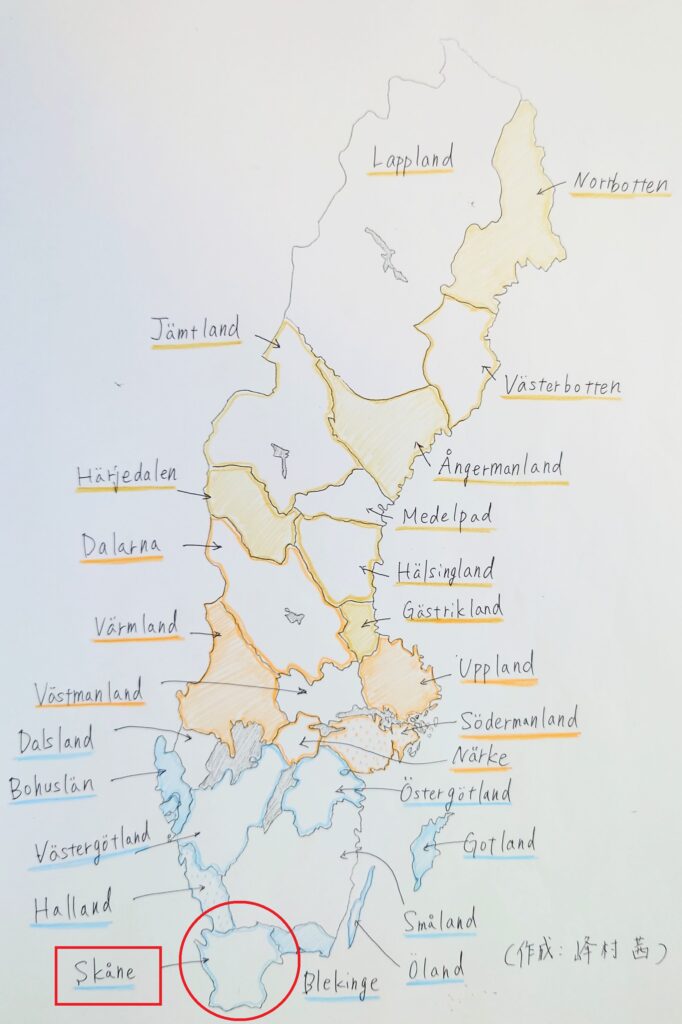

スコーネ地方はスウェーデンの中でも南部の地方です↓

さらに、RöddingeやLybyはこちら↓

Lasseの伝えた曲の中でも、今回のワルツは非常に有名です(反対に、他の曲はあまり聞かないような気がします。それだけこの曲が知られているということです)。

Lasseの伝えた曲の中でも、今回のワルツは非常に有名です(反対に、他の曲はあまり聞かないような気がします。それだけこの曲が知られているということです)。

特に、最近だとこの曲をゆったりと、メロディを聴かせる切ない感じで演奏するのが流行っているように思うのですが(そちらも良いのですが)、もともとはダンスのリズム通りにサクサク弾き進める曲(つまり普通のワルツ)だそうで、こちらのBGM8のバージョンは、オリジナルの昔の雰囲気を想起させる演奏になっているのではないかと思います。

ゆったりのバージョンで非常に有名なのはこちら→「The Nordic Fiddlers Bloc」の演奏(YouTube音源)

BGM8のバージョンも、渋い感じの雰囲気で良いですよね。間奏の雰囲気が好きですね。

同じ二人が演奏する、以前の曲(6曲目)でも思ったのですが、もし違っていたら申し訳ありませんが、これって、メロディを弾いているのはチェロのLeo Svenssonの方でしょうか?解説の演奏家の名前でMikael Marinが先に書いてあるので、彼がメロディかと思っていたのですが、この前の曲も今回の曲も、チェロがメロディをとっているように私には聞こえます。

私があまりチェロや低音系の楽器に全然詳しくないので、違っていたらすみませんが…。

ちょっと疑問に思ったので書いておきます。

スコーネ地方の他の演奏家についてはこちらもどうぞ→Lasse i Lyby、Bruun、Blomgrenー演奏家3人を紹介、Anders Jeppsson(アンダーシュ・イェップソン)について、Ored Andersson(オーレード・アンダーション)について

13.Spelman satt vid vaggan(ゆりかごのそばに座る演奏家)

演奏家

演奏は、Göran Månsson(ヨーラン・モンソン、バスフルート)、Roger Tallroth(ローゲル・タルロート、テノールギター)。

(※Göranの笛は日本語でもバスフルートという名前で良いのかよくわからなかったのですが、ブックレットに書いてあるものをそのまま載せます)

お二人については以前の記事がこちら。

曲について

かっこいいですよね。

この曲もGöran Månssonのアルバム「Mon」に収録されているので(タイトルの名前が微妙に違うのと、演奏も違います)、日本では結構よく演奏されているような(?)(私がそう思っているだけかもしれませんが)イメージがあります。

私は「Mon」のアルバムを持っていないので、曲の解説などは存じあげていませんが、「ゆりかご」なので、子守唄ですかね。

赤ちゃんを寝かせる(あやす)ために演奏家が演奏している曲、ということのかなと思います。いわゆる子守唄的なものよりも、激しめな感じがしますが。

この曲は、2拍子の曲で、「Schottis」(ショッティス)と呼ばれるタイプの曲かと思います。ショッティスはダンスのことなのですが、ポルスカ同様に2人一組で踊るダンスで、ポルスカよりも少し挑戦しやすいダンスかもしれません。

ショッティスについても、以前3曲目の「Schottis från Indal」(インダールのショッティス)で出てきましたので、そちらもぜひご覧ください。

今思いましたが、BGM8の中でのGöranとRogerのお二人の演奏曲は、「ショッティス」や「ハリング」など、ポルスカ以外の曲が多いんですね。

Rogerがこのアルバムのサウンド・プロデュースも担当されているので、アルバム全体のバランスを見て、あえてそういう曲を選んでいるのかもしれないなと思いました。

お二人のライブ映像のダイジェストがこちらなので、もしよければぜひご覧ください↓今回の曲は7:30~演奏されています。楽器が少し違うかもしれません。

14.Den blomstertid nu kommer(花の季節が来た)

(曲名はそのまま訳しましたが、他の訳もあると思います)

歌・演奏

演奏は、何度も出ているので個人名は省略してしまいますが、「Triakel」(トリアーケル)の3人です。Triakelについては以前の記事をどうぞ。

曲について

この曲の前奏、ちょっとコミカルな感じでかわいいですね。さきほどの2曲が低音で渋めだったので、なごみます。

曲についてですが、このタイトルだと、別のメロディ(歌詞は同じ)の歌が非常に有名です。こういう歌です↓動画は、こちらも日本にも何度かいらしているKraja(クラヤ)の歌です。

この「Den blomstertid nu kommer」という歌は、スウェーデンの卒業式のシーズンに歌われる歌、というイメージがあります。Wikipediaによれば、「夏の讃美歌」だそうです。Wikipedia「Den blomstertid nu kommer」

伝統音楽をやっていない人でも、スウェーデン人なら結構知っている(メロディが口ずさめる)方が多い歌なのではないかと思います。

BGM8のTriakelのバージョンは、歌詞は同じですがメロディが違いますね。こちらのメロディについては、調べてもあまり出てこなかったのですが、Stefan Lindenのサイト(スウェーデンの伝統音楽について、個人で色々楽譜を載せているサイト)に似ているものが載っていました。

Stefan Linden「visa Den blomstertid nu kommer」(PDF)

(こちらだと、「ダーラナ地方のÖstbjörka(ウストビョルカ)バージョンのメロディ」と書いてあります)

Triakelはヘルシングランド地方やイェムトランド地方の曲を中心として演奏しているので、おそらくそちらの地方にも伝わるメロディなのだと思います。ダーラナ地方の演奏家がヘルシングランド地方の曲もレパートリーとして持っていたりもするので、その辺でメロディの共有があるのかもしれません。

15.Polska efter Dahlgren(ダールグレン伝承のポルスカ)

演奏家

Mikael Marin(ミカエル・マリーン、Violino grande)、Leo Svensson(レオ・スヴェンソン、チェロ)、Roger Tallroth(ローゲル・タルロート、テナーギター)

曲について

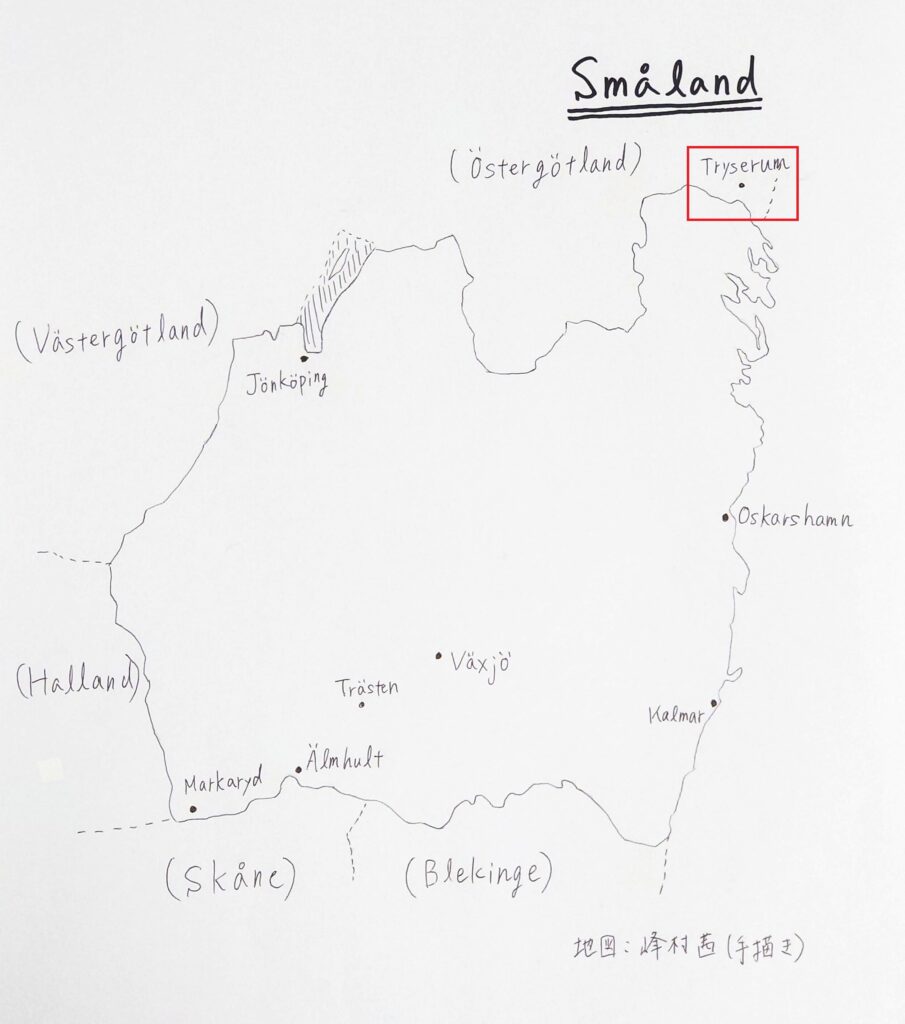

この曲も以前ご紹介した、Andreas Dahlgren(アンドレアス・ダールグレン)(1758-1813)というスモーランド地方の演奏家が伝えた曲です。

Dahlgrenはスモーランド地方のオルガン奏者(教会の演奏家)であり、教会の鐘を鳴らす人でもありました。

Fogelvik(Fågelvik、フォーゲルヴィーク)という城(屋敷)につとめていて、「Fogelvikssamlingen」(フォーゲルヴィークス・サムリンゲン=Fogelvikに伝わる曲の楽譜集)(1784)という曲集が今も残されていますので、彼が伝えた曲は今でもよく演奏されています。

ただ、こちらのBGM8の曲は、私はこの方たち以外の演奏を聞いたことが無いので、結構レアだなと思っているんですよね。

短いメロディを何回も繰り返していますが、その中で盛り上がりをつけたり変化させていて、とても素敵です。

(さっきの曲でメロディを誰がとっているかの話を書きましたが、この曲は最初はRoger(ギター)がメロディで、次にMikael Marinがメロディをとっていて、チェロは全体を通して後ろで弾いているかと思います)

Andreas Dahlgrenや、彼が伝えた他の曲については、こちらもご覧ください→Andreas Dahlgren(アンドレアス・ダールグレン)について【スモーランド地方のオルガン奏者】

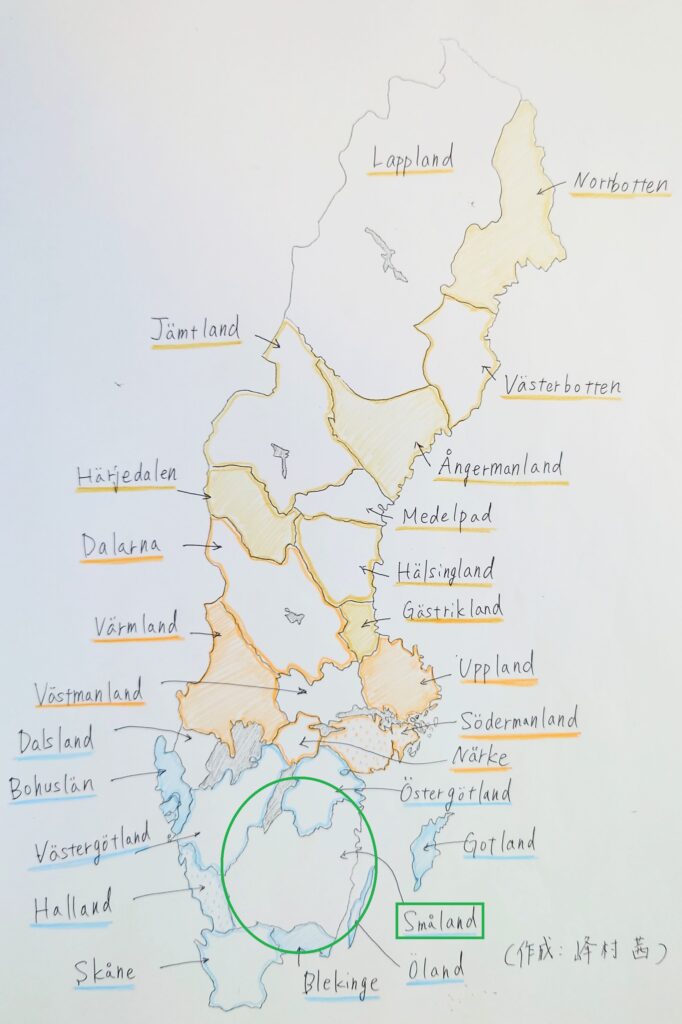

スモーランド地方↓

Fogelvik(Fågelvik)はTryserumという所にあるそうです。Tryserumのだいたいの位置↓(北隣のÖstergötlandとの境目のあたり)

という感じで、無印良品BGM8の曲を1曲ずつ見てきました。

15曲入っているので、意外と盛りだくさんでしたね。

私も書いていて良い勉強になったと思います。知らないことがわかっておもしろかったです。

では、良い日曜日をお過ごしください。