Instagramでも少し書いたのですが、実は数日前から、ある試み(実験)をしています。

その試みとは、「共鳴弦のチューニングを全体的に下げて、楽器全体の張力を落としても、楽器の響きは変わらないのか、変わるのか?」というものです。

こういう試みは長期的に見ないと結果がわからないものですが、とりあえず、数日間試してみた際に感じたことや、そもそもなぜこれをやろうと思ったのか?等について、今回書いてみたいと思います。

またマニアックな話で申し訳ないのですが、参考になりましたら幸いです。

そもそも、なぜやろうと思ったのか(この試みについて)

今回の背景について、色々ぼかして書いた方が良いのか、それとも正直に書いた方が良いのか、少し迷ったのですが、他の人の個人情報に触れない範囲で正直に書こうと思います。

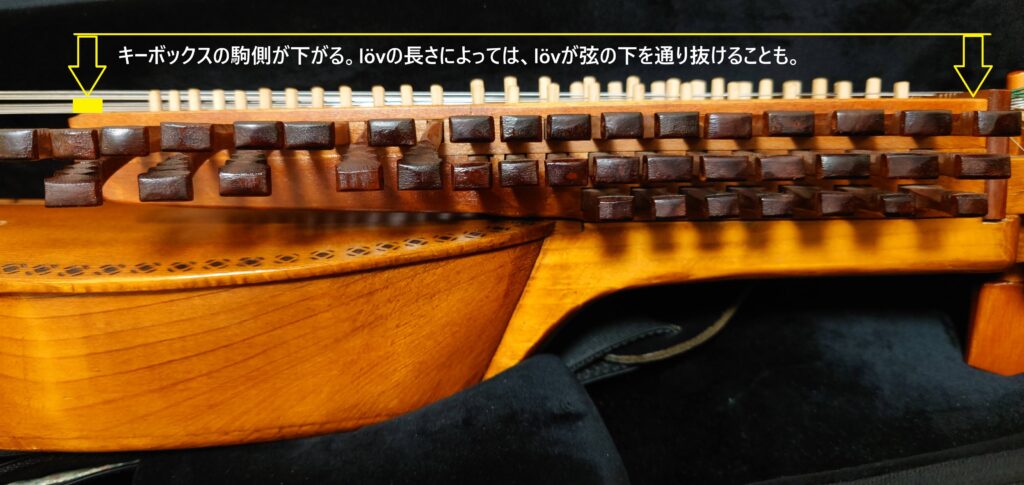

ニッケルハルパ教室を主催しているレソノサウンドさんで、よく楽器の「調整」や「修理」の依頼があるそうなのですが、その際、わりと長年使われている楽器において、楽器の「歪み」が原因でキーボックスが下がってしまって、たとえばその結果löv(弦に当たる木片)が「弦の下をくぐる」ようになってしまって弾けなくなっていたり、トップが沈み込んでいる等の現象がよく見られるそうです。

キーボックスが下がるというのは、こんな感じ↓

この写真の直線の角度は厳密ではないので、あくまでも「イメージ」としてとらえていただければと思いますが、一応両端の矢印は同じ長さになっています(左の方が短く見えますが、ほぼ同じ長さです)。写真の楽器は私の楽器(6年使用)で、すでに駒に近い側が少し下がっていますね。

私の楽器はlövが多少長めに作られているそうですが(おそらくキーボックスが経年変化で下がることを見越して対策してある?)、キーボックスの下がり具合と、lövの長さによっては、lövが弦の下をくぐってしまうこともあります。

トップが沈むというのも、たとえばこの辺の表板(表面の板)が沈んだり波打つ感じでしょうか。

(後で書きますが、たとえ現状多少そうなっていたとしても、それ自体で「楽器がダメになった」とか考えなくて大丈夫です!)

ギターをやられている方だと想像がつくかもしれませんが、これは楽器に張られた「弦の張力」により起きてしまうのでは?と考えられるそうです。(ギターも、ネックが反ってしまったり、トップが沈み込むことがあるそうですが)

ニッケルハルパには弦が16本張ってありますが、「楽器を弾いていない時に弦を緩める」といったことは一般的にはしません。

(長期間使わないとわかっているのであればゆるめた方が良いかもしれませんが、変に「ゆるめる→締める」を頻繁に繰り返すのもあまり良くない気がします)

なので、ずっと16本の弦がしっかりと張ってある状態です。

個々の楽器によるので確かなことは言えませんが、その状態で平らに置いておいた場合、一定の負荷がかかり、多少楽器が歪んでしまうのは仕方がないこと(=どの楽器にも起きる当然のこと)みたいなんですね。

そして、その歪み具合・進行具合は楽器によるので、「別に支障が無ければそのままで大丈夫」だそうです。

問題になるのは、それで明らかに楽器が弾けなくなってしまったり、何か不都合が出てしまった時(板が割れてしまったとか)だけですし、その場合も修理などを誰かにお願いできると思うので、ニッケルハルパをお持ちの皆さん、こういう情報を聞いてすぐに怖がる必要は全くありませんからね!楽器も粗大ごみとかに出さないでくださいね!

不安をあおるために書いているのではないのです。

さて、一方で、もしもそういった負荷がすでにかかっている状態の楽器であったり、少し年代物の楽器で今後がちょっと気になる場合は、「共鳴弦のチューニングを全体的に下げる(設定する最低音を下げることで、全体の張力を下げる)」ことで、そういった事態への対策になるのではないか?という話を伺いました。

なるほど、と。

そして、実際に私の周りの方で「共鳴弦(の最低音)を下げてチューニングしている」方が何名かいらっしゃるのですが、私が見ているところ、チューニングを下げたことによる問題などは特に起きていないような感じがしたんですよね。(私の見えていない所で色々あるかもしれませんが)

それで、私は思いました。

「共鳴弦の最低音を下げてチューニングしても、もしもそこまで響きが変わらないのであれば、楽器への負担と今後のことを考えて、私も共鳴弦のチューニングを下げるの、ありかも」と。

あまりにも響きに悪影響があったり、かえって楽器に悪影響があるならやめた方が良いと思ったのですが、他の人の楽器や話を聞く限り、デメリットも無さそうですし、悪影響というよりも「楽器への負担軽減」の効果の方が大きいのかなという印象だったんですね。

それで、私はこの楽器を長く弾き続けたいし、「ちょっと実験してみよう」となったわけです。

ダメだったらやめればいいので。

ニッケルハルパの共鳴弦のチューニング、基本はこんな感じ

ニッケルハルパの共鳴弦は、オーソドックスな方法としては、最低音を「G」もしくは「G♯」に設定するのが一般的です。

これは、「理論上、実音と近い方が共鳴弦の鳴りが良い」ということに基づいているらしくて(また聞きの話なので、この理論について私は詳しく知りませんが)、ニッケルハルパの演奏弦が、(キーのついていない低いC弦をのぞくと)Gの音からなので、Gからにしているそうです。

そして、以前は「Gから」というのがスタンダードでしたが、Gの共鳴弦がG弦のそばにあると、演奏した時に共鳴弦が振幅して弓が(共鳴弦に)触れてしまい、「ブッ」という雑音に繋がりやすいとのことで、最近(ここ10年とか20年とかのレベルの最近)は「G♯から」というのが一般的になりつつあります。

(とか偉そうに書いておいて、間違っていたらすみませんが)

あとは、その最低音から順番に半音ずつ上げてチューニングして、全部の音に対して1本ずつ共鳴弦が割り当てられているようにします。

私の楽器はといえば、最初はG♯からでチューニングしていたのですが、「共鳴弦のポジション」によって、響きに違いがある(響きが良いところと微妙なところがある)ことに気づいたので、色々と試した結果、「Gから」に設定するようになりました。

並び順も少し変えていて、「よく弾く音」がなるべく響きが良いポジションに落ち着くように、調整してありました。

私が今回やったこと

そして、今回はこの最低音を下げて、「E」にしてみました。

周りで「Eから」にしている方が何名かいらっしゃるので、やってみたのですが…

なんですかね、最初すごく「勇気」がいりました。

普通と違うことをやる勇気というか。精神的なブロックが結構あったのですが、とりあえずやってみようということで、Eを最低音として、そこから順番に1本半音ずつ上げていって、たまにポジションを交代させたりしつつ、一応、共鳴弦の全部のチューニングが完成。

その後、演奏弦を弾いてみたら、共鳴弦の全体のチューニングを下げた影響で演奏弦のテンション(張りつめ具合)が高まってしまったようで、演奏弦が全体的に半音か全音くらい(覚えていないのですが)高くなっていました。

なので、演奏弦もチューニングをし直し、全部のチューニングが終わりました。

やってみた結果(1日目)

1日目は、音程が落ち着きませんでした。

共鳴弦のペグもなんだかゆるゆるで、「このままだとまずいなあ」と思いながら、でも「このままってこともないだろう」とも思いながら、様子を見ていました。

そして響きに関してですが、ニッケルハルパって、チューニングが微妙だと響きも微妙なんです。

この日は音程が安定していないので、私的には「響きも微妙(くぐもっている感じ・響きが後に残らない感じ)で当たり前だ」という感じで、「これは音程が安定してくればきっと良くなるだろう」と踏んで、あとは色々弾きながらチューニングするというのを繰り返しました。

また、弾き心地も違いました。全体的にゆるい、やわらかすぎる、という感じ。

ニッケルハルパは、力は抜きつつ、要所要所でパリっとした音の出し方をするのが良い(と私は思っている)のですが、この日はこの「パリッ」みたいな弾き方をすると弦が負けてしまい、音がつぶれたり割れたりしてしまったので、とにかく優しいタッチで弾くことを意識しました。

これはこれで、繊細な弾き方の練習になったので良かった・おもしろかったと思っていますが。

全体的に、「きっとこれから良くなるだろう」と思いながら一日目は終了。

2日目

この日は、音程は少しだけ安定してきた感じがしました。

弾き心地などは1日目とあまり変わりませんでしたが、「優しく弾く」ことに私自身が少しだけ慣れたようで、音がつぶれる割合は少し減ったかなと思います。

ただ、相変わらず「パリッ」とした弾き方は弦に合わないと思ったので、その弾き方は封印。

音程や音色がつぶれないことを意識しつつ、1日目よりはのびのび弾けるようになってきたかな、という感じです。

この2日目の時に、他の人に楽器の音色を聞いていただいたのですが、その人が言うには「変わらない」とのこと。それを聞いて少し安心しました。

3~4日目

そんなこんなで3~4日目。

この2日間はひたすら弾く感じで、感触としてどうだったかあまりよく覚えていないのですが、相変わらず共鳴弦はまだ本来の「キラキラ」を取り戻しておらず、やっぱりちょっと曇っている感じ。

音程も少しずつ良くなっているものの、まだ共鳴弦のペグは結構ゆるい気がするし、楽器がこのチューニングに慣れていない感じでした。

特に変化もなく終了。

変化の5日目

この日辺りから、急に変化が感じられるようになりました。

(Instagramには「4日目から変化した」と書いた気がするのですが、よく考えたら一日カウントを間違えていました。すみません。5日目から変化、でした)

まず、音程が安定してきました。

いつも、「その日初めて楽器に触れた」際、チューニングが前日から比べてどれくらいずれているかをなんとなく見ていて、ここ数日間はかなりずれてしまっていたのですが、この5日目は「あまりずれていない」感じだったんですね。以前のチューニングの時と同じような感じでした。

共鳴弦のペグも、今までゆるゆるに感じていたものが、そこまでゆるゆるに感じなくなり、しっかりと弦が張られてきた感じがしました。(私の感じ方の問題もあるかもしれませんが)

響きについても、チューニングを変えた当初は「響きがまったく後に残らない(共鳴が残らない)」「曇っている」感じだったのが、だんだんと、音を出した後の響きの伸びが復活し、曇りが少しなくなってきた気がしました。

それでもまだ「以前のようなポテンシャルは出ていない」という感じでしたが、徐々に良くなっているなと思いました。

弾き心地に関しては正直全然まだまだで、弦が圧力に負けがち。もうちょっとパリッと弾けると良いんだけどなあ、という印象でした。

さらに変化の6日目(昨日)

6日目は、音程がより安定してきました。

さらに、響きに関しては大きな変化がありました。

昨日や一昨日とは全然違う。「以前の響きに近づいている」という感じが明確にしました。

まだまだだけど、昨日よりはだいぶ音が伸びる、響きが伸びる、という感じです。

そして、私がこの日一番嬉しかったのが、「弾き心地が以前の弾き心地に近づいてきた」ことです。

具体的には、「こちらがかけたい圧力に対して、弦から『押し返す』かのような、一定の張力が感じられるようになってきた」のです。

ニッケルハルパは、ただ優しくソフトに弾くだけでは(私は)物足りなくて、適度な圧力を瞬間的にかけ、弦からの反発を引き出すことで「パリッ」とした音を出すのがおもしろく、さらにその後にスッと力を抜いて浅く弾くことで、深い響き(共鳴弦の響き)を引き出せると私は思うんですね。

(その際、「音程」も重要な役割を果たしますが)

音を伸ばしている間は、弓は弦に押し付けずに、感覚的には「浅く」「あっさり」運弓できるのが(私的には)良いなと思っているのですが、弦がやわらかすぎると弦から弓への反発が感じられなくなり、弓の弦への食い込みが深くなりすぎて、運弓ももったりしてしまい、響きを殺してしまうなと思っているんです。

なので、「弦の張力を感じられることはとても大事だな」と今回非常に思ったのですが、その張力の感じが(チューニングを下げても)また復活してきたことが、とても嬉しかったです。

また、「響きが良くなってきた」と書きましたが、私がそれを特に感じたのは「高音部」です。

これもさきほどの「張力の感じ」と関係しているのかもしれませんが、高音部って、「弦のハリ」みたいなものが音に好影響をもたらすと思うので、弦からの反発を感じられるようになったことで、高音部の響きもぐっと増したというか、キラキラが少し復活してきたな、という印象がありました。

…と、ここまでが、昨日までに起きた出来事です。

ほんの数日間ですが、色々な変化があったので、おもしろいなと思って書いてみました。

引き続きこちらのチューニングで試してみて、また何かあればこちらにシェアしてみたいと思います。

実験的に行っているので、またチューニングを元に戻す可能性もなくはないですが、とりあえず3カ月くらいはこちらのチューニングでいこうかなと思っています。

今回の件を通して、私は「楽器の対応力」「楽器自身の変化」にとても驚きました。

よく、作りたての楽器も「弾くことで響きが増していく・楽器になっていく」という話が出ますが、それと同じですね。

こちらの都合で楽器に変化を強いているわけですが、それに負けずに楽器も対応してくれているので、楽器に感謝し、楽器を信じて、もう少し様子を見ながら、弾いていきたいなと思います。

参考にしていただけましたら嬉しいです。