昨日のSpel Gulleの記事で、「19世紀前半にメーデルパッドで最も有名だった演奏家3人(de tre Spelen)」として、「Spel Erik」(シュペール・エリック)と「Spel Jöns」(シュペール・ユンス)という演奏家の名前が挙げられていました。

せっかくなので、今回はこの2人の演奏家について、簡単にご紹介したいと思います。

メーデルパッド地方の「de tre Spelen」(3人の演奏家)

2人のことを紹介する前に、まずはメーデルパッド地方の3人の演奏家「de tre Spelen」(Spel Gulle・Spel Erik・Spel Jöns)について、あらためて。

彼らはたくさんのレパートリーを残しており、メーデルパッド地方の伝統音楽において欠かせない存在だったそうです。

『Svenska låtar』(スヴェンスカ・ロータル、1928年)という、スウェーデン全体(確か北部の一部地域をのぞく)の伝統曲を集めた有名な曲集のシリーズがあるのですが、

この本の中では、3人の音楽性は「イェムトランド地方(Jämtland)のLapp-Nils(ラップ・ニルス)と並ぶ」もので、そのメロディは「メロディアスな色付けがされ、独特の個性を持つ(melodisk färgring & originell karaktär)」と紹介されているそうです。

ラップ・ニルスについて→Lapp-Nils(ラップ・ニルス)について

にも関わらず、Lapp-Nilsほど曲が広く伝わっていないのは、「Lapp-Nilsが広範囲を移動することの多い演奏家だったのに対し、彼らはメーデルパッド地方内に住んでいたから」だそうです。

Spel Erik(シュペール・エリック、1804-1881)

さて、Spel Erik(シュペール・エリック)です。

本名はErik Eriksson(エリック・エリクソン)。1804~1881年。

(※Erik(Eric)という名前は、スウェーデン語の発音だと「エーリック」になるので、「シュペール・エーリック」「エーリック・エーリックソン」と書いても良いかなというところですが、カタカナ表記だと「エリック」が定着しているのでエリックで書きます。ニッケルハルパ奏者のエリック・サールストルムも、スウェーデン語では「エーリック」と発音します)

メーデルパッド地方のフィドル奏者です。

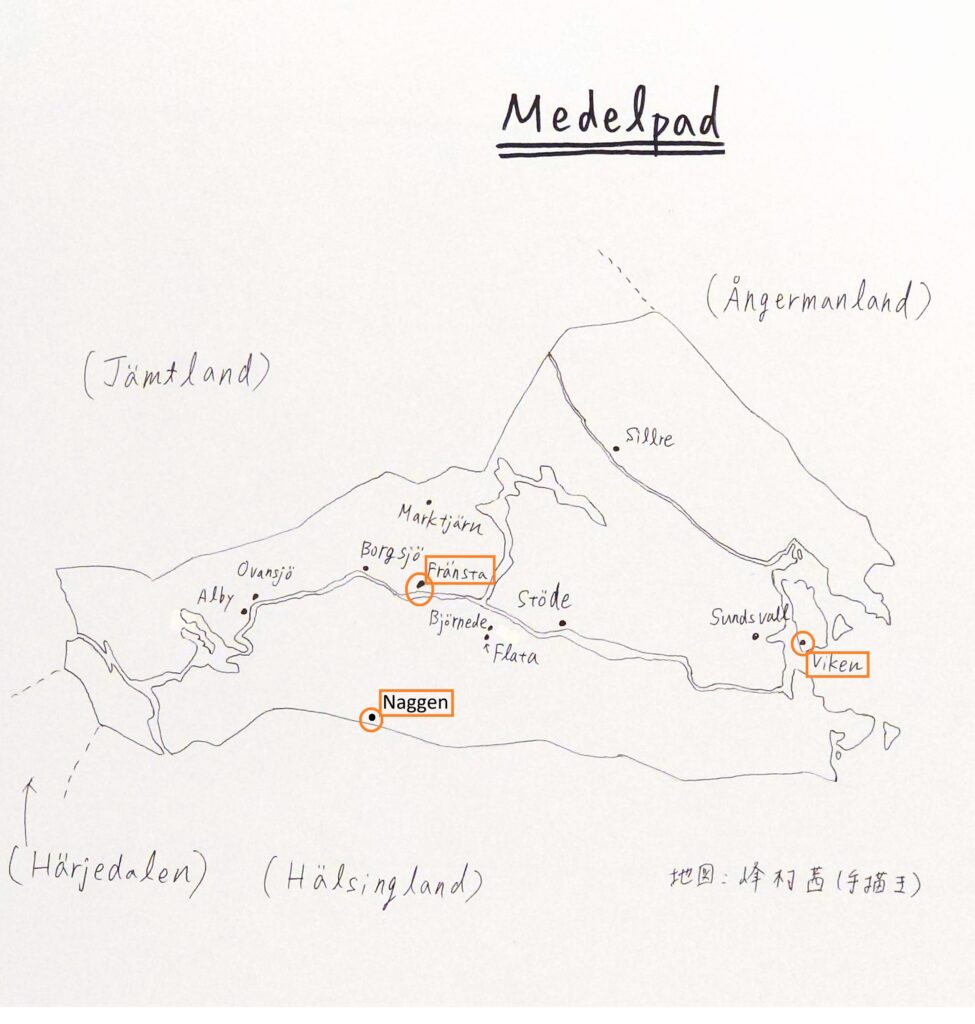

Spel Erikはメーデルパッド地方のFränsta(フレンスタ)の生まれです。1819~1820年頃(15~16歳頃)に家族でViken(ヴィーケン)という所に引っ越しました。

(地図の字が小さくてすみません。このオレンジの辺りです)

父はFränstaの農民Erik Hansson(エリック・ハンソン)、母はKjerstin Ericksdotter (シャシュティン・エリックスドッテル)。Spel Erikを含めて3人兄弟だったそうです。

(※名字の「○○sson」は「○○の息子(son)」、「○○sdotter」は「○○の娘(dotter)」という意味で(間の「s」は「~の」という意味)、昔は親の名前によって自分の名字が決定していました(つまり、父・母の名字と、自分の名字がそれぞれ違っていました))

1826年(22歳頃)に彼はメイドのGertrud Pehrsdotter(イェートルッド・ペーシュドッテル)と結婚し、1848年にNaggen(ナッゲン)へ引っ越しました。

1850年に妻Getrudが亡くなりますが、その頃には5人の子どもがいた(生きていた)そうです。

彼が伝えたと言われる曲の昔の録音が、Wikipediaのこちら↓のページで4曲聞くことができます。今回の内容も、こちらのページをそのまま参考にさせていただきました。

参考:Wikipedia「Spel Erik」(スウェーデン語)

(個人的には、2曲目の演奏が少し独特だなと思いました。クラシック音楽に近い雰囲気で、でも後半はカッコウのポルスカらしさもあります)

Spel Jöns(シュペール・ユンス、1790-1854)

続いて、Spel Jöns(シュペール・ユンス)です。

本名はJöns Jönsson Byström(ユンス・ユンソン・ビーストルム)、1790~1854年。

(※Jönsもカタカナ表記が難しく、「ヨンス」と「ユンス」の間くらいの発音です)

フィドル奏者です。

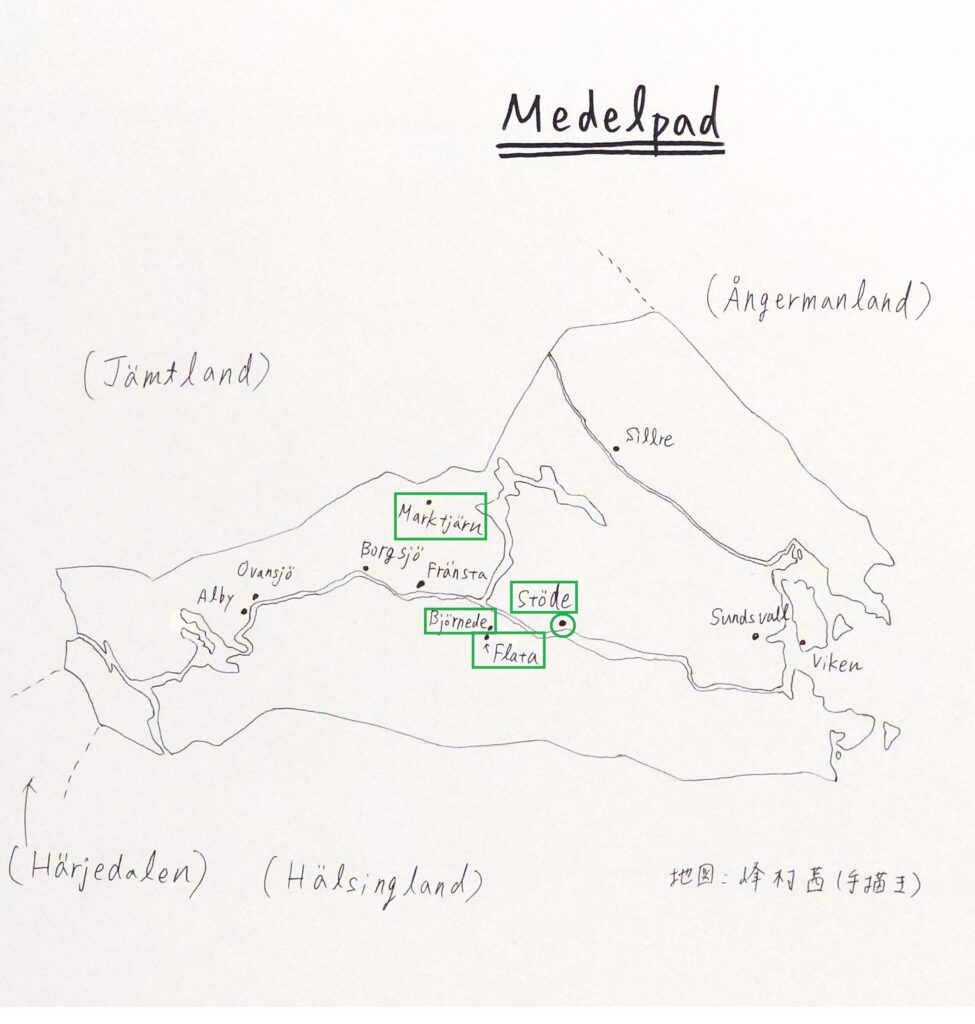

メーデルパッド地方のFlata(フラータ)出身だそうですが、「Stöde(ストゥーデ)の人」と書いてある情報も多いので、そちらに長く住んでいたのかもしれません。

彼は、torpare(=小作人/小規模な農業等で生計を立てていた人)であった父Jöns Byström(ユンス・ビーストルム)と母Märta Eriksdotter(メッタ(マッタ)・エリックスドッテル)の間に生まれました。

Spel Jönsの母方の祖父Erik Carlsson(エリック・カールソン)も演奏家だったそうです。

(祖父は、演奏家以外にfällmakare(フェッルマーカレ)という仕事をしていたそうですが、これはおそらく「毛皮の職人」でしょうか。よくわからなかったのですが、一応書いておきます)

1820年(30歳頃)にMargareta Persdotter(マルガレータ・ペーシュドッテル)と結婚。

その後各地(Marktjän、Björnede)を転々としていたそうですが、貧しく厳しい生活でもあったようです。

曲を伝えた人

彼のレパートリーは、Larshöga Jonke(ラーシュヘーガ・ヨンケ、1838-1908)やAnte Sundin(アンテ・スンディーン、1863-1947)といった演奏家らに受け継がれました。

また、昨日も出てきたGullik Falk(グッリーク・ファルク)も、彼が楽譜に残している曲の多くはSpel Gulle、Spel Erik、Spel Jönsの3人から教わった曲だということですが、(昨日の記事に書いた通り)「その信頼性は不確定」だそうです。

言い伝えー魔術が使えた

Spel Jönsについても、あまり情報は残っていないらしいのですが、唯一残っているのが彼についての「言い伝え(噂)」だそうです。

それは、「彼は魔術が使えた」というものです。

19世紀のスウェーデンの村々では、「闇医者」(医師免許を持たずに医療行為を行う人)のような存在がいることが珍しくなく、彼らは「黒魔術」すらも使えたと言われています。

Spel Jönsについても同様で、彼と魔術に関する言い伝えや語りは、20世紀に至るまで残っていました。

(Spel Jöns自身は1854年に亡くなっています)

たとえば、彼が魔術を習得した経緯について。

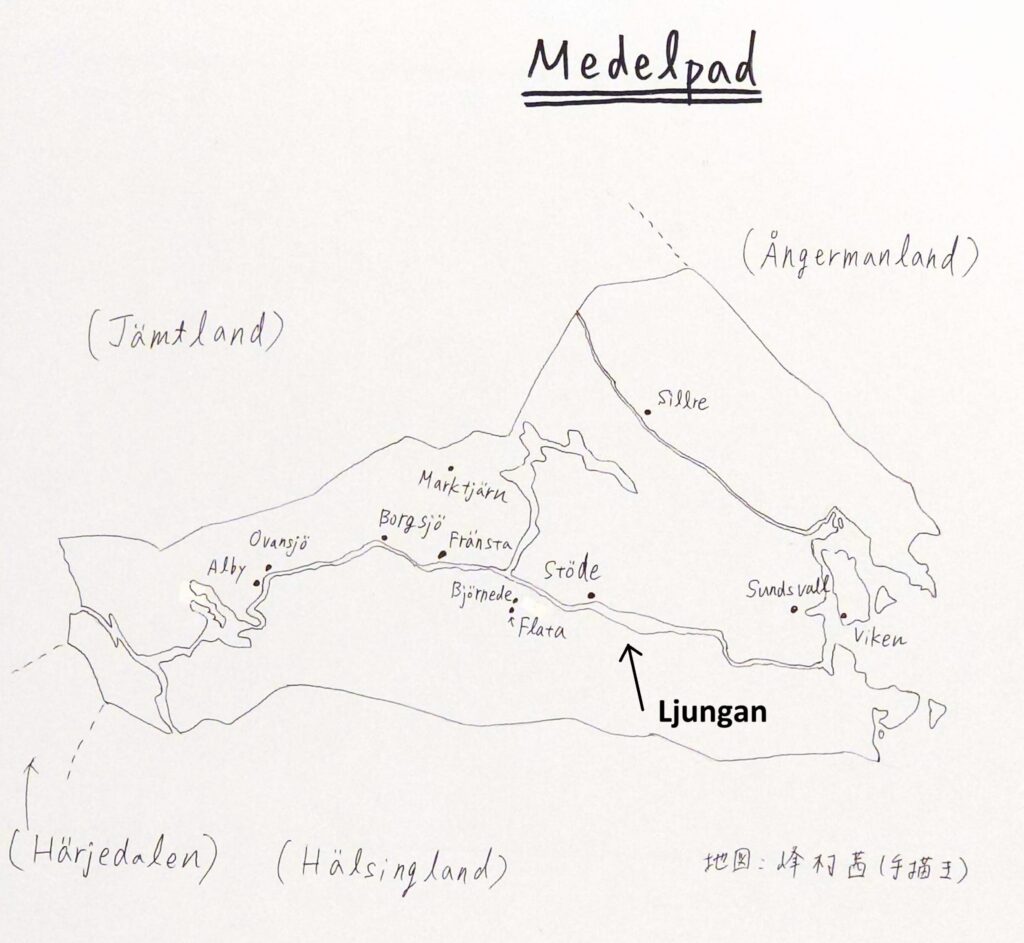

ある晩、Ljungan(ユンガン、川の名前)のほとりで「Hin håle」(ヒーン・ホーレ=悪魔)に出会った彼は、黒猫を生け贄とする代わりに、魔術を悪魔から教えてもらった、とか。

この他にも、彼に関する言い伝え(噂)は、Levi Johannson(レヴィ・ヨーワンソン、1880-1955)という人によって記録されているそうです。

参考:Wikipedia「Spel Jöns」(スウェーデン語)

ちなみに、Ljunganというのは全長399kmに及ぶ川だそうです。おそらくこちらの大きな川だと思いますが↓ヘリエダーレン地方とイェムトランド地方にも続いているそうです。

今回は、Spel ErikとSpel Jönsについてご紹介しました。

メーデルパッド地方の伝統音楽というと、Göran Månsson(ヨーラン・モンソン)という、笛の演奏家(日本にも何度も来日されている)の方がとても有名なのですが(日本でもスウェーデンでも)、

反対に他の演奏家のイメージが全然無かったので、今回調べてみて「メーデルパッド地方のフィドルの演奏家もたくさんいたんだな」と思いました。

全然知らなかったので、勉強になりました。

曲も、残っている録音を聞くと少し独特ですね。

知らないことがたくさんあっておもしろいです。

また次回以降も、スウェーデンの演奏家や伝統音楽、スウェーデンの慣習などについてご紹介したいと思います。