先日のFrom-Olle(フロム・オッレ)の記事の中で、「Spel Gulle」(シュペール・グッレ)という演奏家の名前が出てきていました。

それで、どんな人なんだろう?と思ったので、今回はこのSpel Gulleについて書きたいと思います。

From-Olleの記事→From-Olle(フロム・オッレ)について

Spel Gulle(シュペール・グッレ、1818-1890)

Spel Gulle(シュペール・グッレ)、本名はGullik Gullikson(グッリーク・グッリークソン)。1818~1890年。

(Gullikだらけの名前ですが、当時このあたりの地域では、「Gullik」という名前が(男性の名前として)非常に一般的だったそうです。今はあまり聞かない名前かと思います)

フィドル奏者です。

メーデルパッド地方(Medelpad)のBorgsjö(ボリィショー/ボリィフェー)出身で、Sillre(スィッレ)という所に住んでいたそうです。

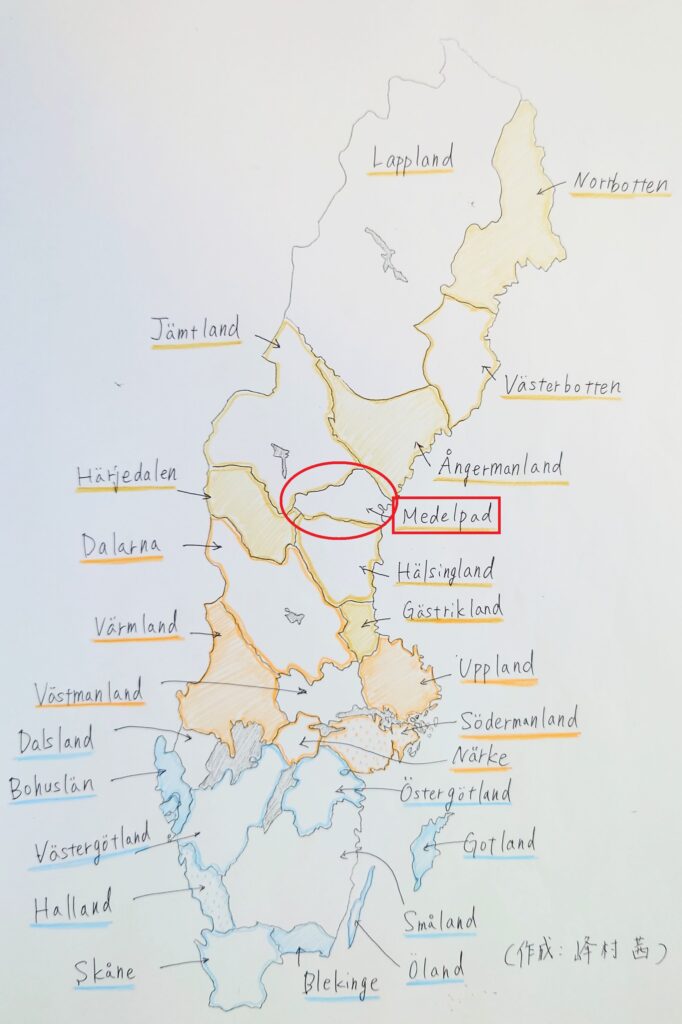

メーデルパッド地方はこちらの赤い所です。ヘルシングランド地方よりもさらに北で、イェムトランド地方の南東に位置しています。

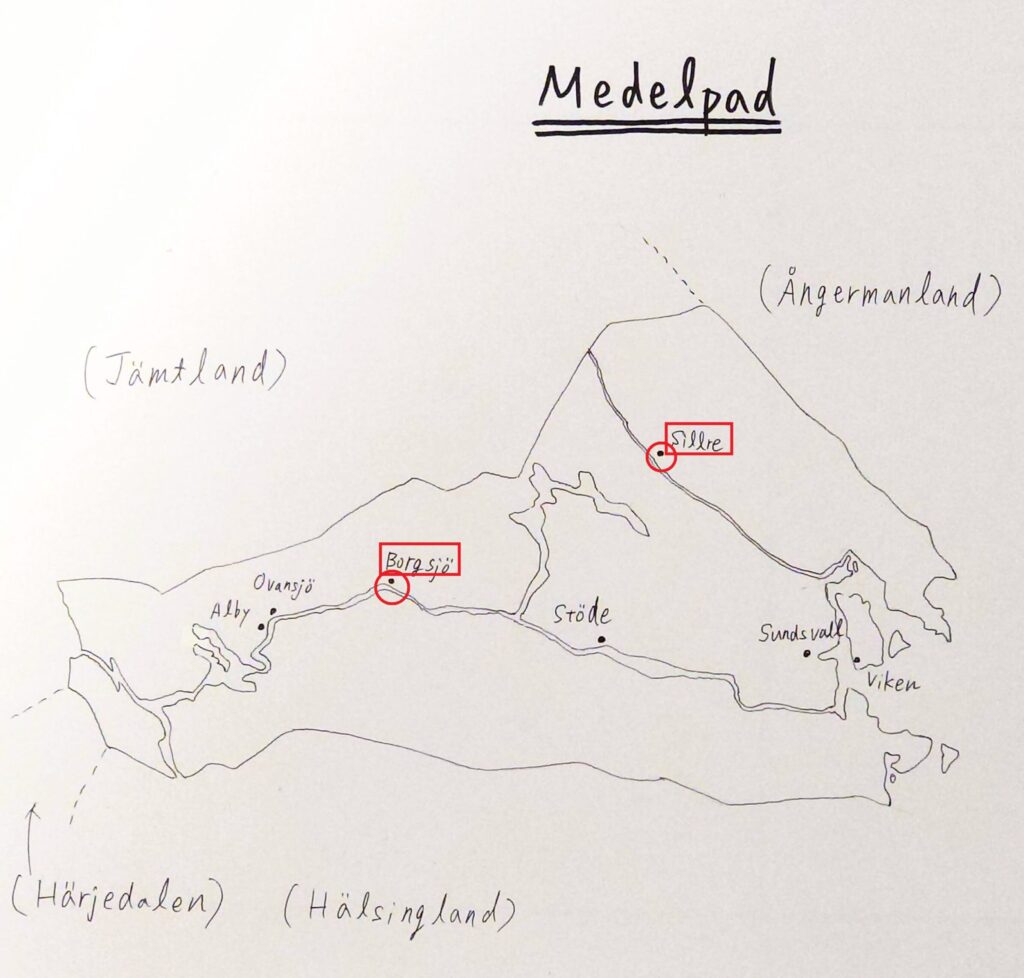

メーデルパッド地方自体はこんな感じだそうです↓赤く塗ったところがBorgsjöとSillreです。

(この地図は川がはっきりと描かれているものを参考にして描いたのですが、川の太さなどは適当かもしれません。すみません。ただ。「川沿いに町ができている」印象なのがおもしろいなと思いました)

19世紀前半のメーデルパッド地方ー有名な3人の演奏家

このSpel Gulleですが、From-Olleの紹介のページでは、

イェムトランド地方のLapp-Nils(ラップ・ニルス)、ダーラナ地方のPekkos Per(ペッコス・ペール)、そしてヘルシングランド地方のFrom-Olleと並び、19世紀前半のスウェーデン中部における最も優れた演奏家4人のうちの1人だった(Wikipediaより)

という紹介がされていました。

が、メーデルパッド地方に限って言うと、さらにこんな風にも紹介されるようです。

- 「Spel Erik」(シュペール・エリック、1804-1881、Viken(ヴィーケン))

- 「Spel Jöns」(シュペール・ユンス、1790-1854、Stöde(ストゥーデ))

- 「Spel Gulle」(1818-1890、Sillre)←今回扱っている人

(生没年の後ろに書いてあるのは、出身地/住んでいた場所の名前)

この3人で合わせて、「de tre Spelen」(3人の演奏家)と呼ばれており、「19世紀前半のメーデルパッド地方において最も有名な演奏家たち」と言われている(Wikipediaより)

演奏家の名前がたくさん出てきてしまいましたが、この3人が有名だったようです。

ちなみに、それぞれのあだ名についている「Spel」(シュペール)というのは、「演奏(ここでは演奏する人)」という意味で、「Spel+人名」で演奏家の○○という意味になります。とてもよく使われる表現で、Spel○○と呼ばれている人物は各地にいます。

(特に、Erik/Ericという名前は一般的なので、「Spel Erik」というのは他の地域にも何人かいると思います)

ここに書いた3人のうち他の2人も、私は初めて名前を聞いたので、機会があればまた調べてみたいです。

Spel Gulleの生涯(簡単に)

(彼についてもあまり情報を見つけられなかったので、調べた範囲で簡単に書きますね)

Spel Gulleは演奏家としてだけではなく、日雇いの仕事や、商人としても働いていました。

1840年(22歳頃)に結婚。

その後、2人の娘が生まれます。

色々な所を転々としていたそうですが、1859年(41歳頃)にはSillreに住み始め、そこで小作人(torpare。小規模な農業などを行う)や肉体労働者としても働いていたそうです。

(※torpare(トルパレ)というのは、当時のスウェーデンではわりと一般的な職業/身分/生活形態の1つだと思いますが、小規模な農業などを行って生活していた人たちです。以前紹介したFrom-Olleもそうでした。とりあえず「小作人」と書きましたが、違う訳の方が良ければまた訂正します)

「自分は不思議な存在の力を受けていた」

詳しい話はわかりませんが、Spel Gulleは自分で

「私はヒン・ホーレ(Hin håle)やネッケン(Näcken)、ヴィットラ(Vittra)といった、『不思議な存在』の力の恩恵を受けている」

とよく話していたそうです。

(話していただけではなく、「強調していた」とのことです)

【Hin håle、Vittra、Näckenについて】

ヒーン・ホーレ(Hin håle、もしくはHin)というのは、もともと「サタン」の言い換えとして使われていた言葉だそうで(ヒーンhin=あの、ホーレhåle=邪悪なもの/悪いもの、という意味があったそうです)、「悪魔」や、邪悪な存在のことを指しています。

現代では、主に「悪魔」の意味で使われることが多いかと思います。

(Hin håleで検索するとメタルバンドが出てきますが、彼らのシンボルなども悪魔的な感じです)

ヴィットラ(Vittra)(読み方や表記は複数あり)は、スウェーデンの中でも主に北部(ノルランド。ヘルシングランド地方以北)で言い伝えられている存在で、人間と同じ姿をしていて(女性であることも多い)、地面の下に棲んでいます。人間には見えません。日本語だと、「妖精」と書いている場合もあります。

農家が夏の間だけ使っている家畜小屋というのがあるのですが、冬の間はその小屋に棲んでいて、家畜を所有しており、Vittraの家畜に悪さをすると危ない目に遭うそうです。

(Vittraも、調べると学校法人やメタルバンドの情報がかなり出てきます)

また、ネッケンは、以前も何度か書いていますが、スウェーデンで言い伝えられている精霊のような存在です。

男性の姿をしていて、水辺に棲み、時には楽器などを操って人を溺れさせたりします。伝統音楽の演奏を教えてくれる存在でもあるのですが、教わるのにも条件があったり、代償や生け贄をともなう場合があります。詳しくは→ネッケン(Näcken)について

昔の演奏家で、よく「ネッケンに教わったらしい」と言われている方がいますが、このSpel Gulleはご自身でそういう話をしていたということで、おもしろいなと思いました。

Gullik Falk(1875-1928)が伝えた(?)

Spel Gulleの曲は、同じメーデルパッド地方出身の「Gullik Falk」(グッリーク・ファルク、1875-1928)によって伝えられています。

これは、Gullik Falkの母が、Spel Gulleといとこ同士だったことによるそうです。

(Gullikがたくさん出てきて少し混乱しますが、よくある名前だったというのが実感できます)

Gullik Falkー「3人の演奏家の曲を伝えた」と言われるが、一方で「オリジナルではないか」とも

Spel Gulleの曲だけではなく、Gullik Falkはさきほどの「メーデルパッド地方の3人の演奏家(de tre Spelen)の曲を伝えた存在」と言わていますが、

一方で、「彼が伝えた曲の中には、実はGullik Falk自身が作曲した曲がかなり混じっているようだ」とも言われているそうです。

(「○○の伝承曲」とうたっているが、実際はオリジナルかもしれない、ということ)

Gullik Falk自身は有名な演奏家で、コンテストなどでも優勝していますが、「彼はどちらかというとピチカートなどを多用し技巧的に優れた演奏家であり、あまり昔のダンス曲の演奏などは得意ではなかった」とも言われているそうです。

(ただし、こういった評価の言葉は、人によって言っていることが全然違うことも多いので、鵜呑みにできませんが。ある人は「彼の演奏ではダンスは踊れない」と言い、別の人は「彼のダンス演奏は素晴らしい」と言う、ということがよくあります)

いずれにせよ、Gullik Falkの伝えた曲(もしくは作った曲)もまた美しく、素敵な曲だったとも言われています。

音源

音源もネット上にはあまり無いのですが、こちらなどでしょうか。(昔の楽譜などでは残っているかもしれません)

「Spel Gulleの伝承曲」と言うと、(私が調べた分には)こちらの曲が出てくることが多かったです。これもGullik Falkが伝えた曲だそうです。

左の方はGullik Falkが実際に演奏していたフィドルで、そして右の方はSpel Gulleが演奏していたフィドルを使って弾いているそうです。右の人は、以前Hultkläppen(フルトクレッペン、ヘルシングランド北部の演奏家)に詳しい演奏家として紹介した方です。

また、こちら↓も「Gullik Falk経由のSpel Gulleの伝承曲」だそうです。さきほどの動画の音量が小さかったので、そのままの音量だと爆音になるのでご注意ください。

参考

今回参考にしたページはこちらです。今回もWikipediaを多く使ったので、こちらの情報がすべてではないと思います。諸説あるうちの1バージョンとして参考にしていただけたら幸いです。

・メインで参考にしたもの

Wikipedia「Spel Gulle」(スウェーデン語)

→このWikipediaのページにも、さきほどの動画の2曲目と同じ曲の音源が、別の人の演奏で載っています。

・その他、参考にしたもの

Wikipedia「Gullik Falk」(スウェーデン語)

今回は、Spel Gulleというメーデルパッド地方の演奏家についてでした。

私は全然知らない演奏家だったので、今回調べてみて良い勉強になり、おもしろかったです。

あまり演奏音源が無いのが残念ですが、また何かの折に名前が出てきたら「あ、この前の人だ!」と嬉しくなるような気がします。

では。