昨日・一昨日に引き続き、スウェーデンの地方ごとの伝統音楽の特徴について、簡単にご紹介したいと思います。

それぞれの地方の伝統音楽の特徴…①ウップランド地方、②ダーラナ地方

それぞれの地方の伝統音楽の特徴(2)…③イェムトランド地方、④ヴェルムランド地方

⑤Småland

今回はスモーランド地方(Småland)です。

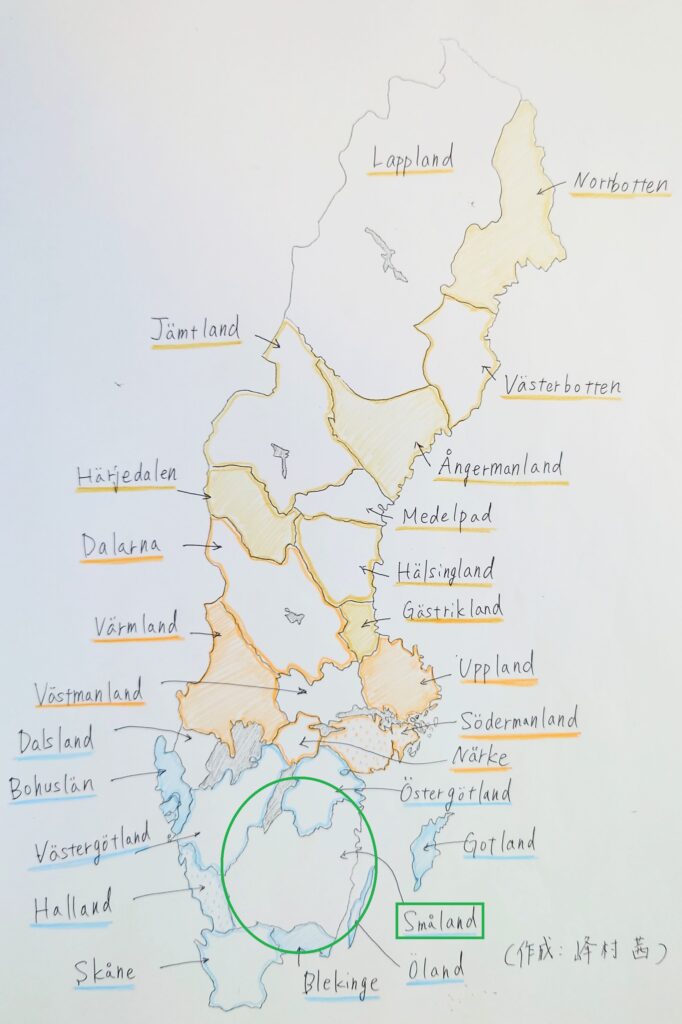

こちらですね。

「småland」というのは「小さい国(土地)」という意味があるのですが、地図で見るとかなり大きいですよね。

全然小さくないじゃないか、と思うのですが、もともとは小さな地方がいくつも存在しており、それらがまとまったことで今の形になったそうです。

※参考:Wikipedia

スモーランド地方で大きな町と言えば、ヨンショーピン(Jönköping)、ヴェクショー(Växjö)、カルマル(Kalmar)だそうです。

『長靴下のピッピ』で有名なアストリッド・リンドグレーンもスモーランド地方出身で、スモーランドを舞台にした作品もありますね。

私はといえば、ルンドに留学していた時と、ブレーキンゲに留学していた時に、それぞれカルマル出身の友達がいたので、カルマルには縁があり、3回くらい行きました。海があって、エーランド島という島(Öland)にも行けて、おもしろかったです。

エーランド島の、遺跡的な何か↓

今日の記事のトップの画像もカルマル城です。

また、スモーランド地方は大きいこともあり、こちら出身の伝統音楽の奏者もけっこう多いですね。よく目にする気がします。

曲の特徴

スモーランドの音楽の特徴ですが、私のイメージではこちらです。

- スレングポルスカ、16分音符のポルスカが多い

スレングポルスカ(Slängpolska)というのはダンスの種類です。

歩くようなダンスで、「ポルスカ(スレングが付かないポルスカ)」とはまた少し違うタイプのダンスなのですが(3拍子なのは同じ)、スモーランド地方を含むスウェーデン南部で主に伝わってきたダンスです。

ダンスはこんな感じです↓この曲は途中で豚の鳴き声みたいな音が入っていますが。

このスレングポルスカですが、音楽的には「16分音符のポルスカ(16-delspolska)」と呼ばれるタイプのポルスカになっています。

「16分音符のポルスカ」というのは、16分音符や8分音符などで構成されているポルスカのことで、「1拍を偶数個で均等にタカタカ…と割り切れるようなリズムのポルスカ」のことを指す専門用語です。特に覚えなくても大丈夫です。

(16分音符のポルスカ以外だと、1拍が3つに分かれるものを、「3連符のポルスカ」、そして3つに分かれるうちの最初の2つがくっついていて楽譜上は「付点8分音符」のように表記されているものを「8分音符のポルスカ」と呼びます。前者はイェムトランド地方など、後者はウップランド地方やヴェルムランド地方、そしてダーラナ地方(の部分的な地域)でよく聞くタイプのポルスカです)

※これらの種類について詳しくはこちらにも書いています↓音源も載せています。

16-delspolska、8-delspolska、Triolpolskaについて(その1)リズムによる分類/ダンスの分類の違いと、それぞれの解説

16-delspolska、8-delspolska、Triolpolskaについて(その2)16-delspolskaの音源/動画

16-delspolska、8-delspolska、Triolpolskaについて(その3)8-delspolskaの音源/動画

16-delspolska、8-delspolska、Triolpolskaについて(その4)Triolpolskaの音源/動画

さて、詳しいことは置いておいて、スモーランド地方の曲ですが、

とりあえず「タカタカタカタカ…」のリズムで均等に流れていく感じの曲が多くて、あまりうねったり、急にリズムが変わったりするような曲はありません。

波のようなリズムが、ずーっと続いていくような感じです(と私はとらえています)。

その中で、強弱を変えたり(=波の大きさを変えたり)して、変化や流れを作っていくことができるのですが、この「同じリズムがずっと続いていく感じ」というのが、スレングポルスカの心地よい雰囲気を作っていて、すごく素敵なんですよね。

短調/長調に関しては、私のイメージで書くと、スモーランド地方は両方同じくらいにある印象です。1曲の中で混ざっているわけでもなく、短調の曲、長調の曲という感じで。あまり偏りのないイメージです。

⑥その他の南部の地方でも同じようなイメージがある

そして、上記の特徴はスモーランド地方の曲の特徴として書いたのですが、私は、実は同じようなイメージを南部の他の地方にも抱いています。

たとえばスコーネ地方(Skåne)や、あと、あまり曲はたくさん知らないのですがブレーキンゲ地方(Blekinge)なども。

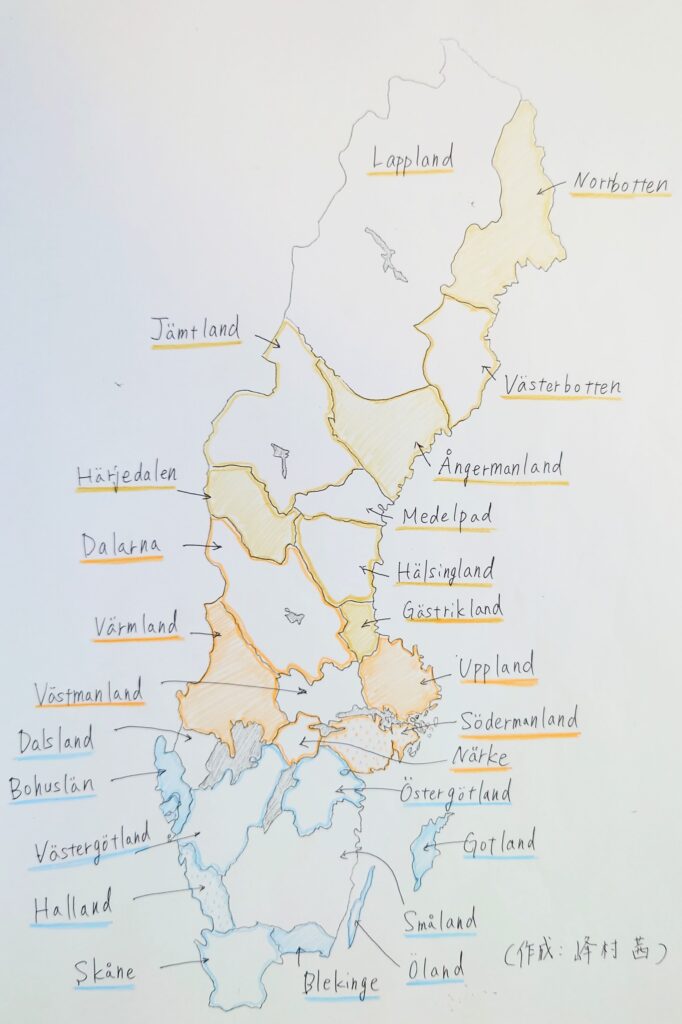

何も書いていない地図をもう一度載せます。

この下の方の、南部の辺りですね。

もちろん地域によって違いはあると思いますが、全体的にスレングポルスカや、(スレングポルスカでないにしても)16分音符のポルスカが多い印象を抱いています。

この辺は他のヨーロッパの国々とも近いので、クラシック音楽の影響もあるようで、「クラシック的な雰囲気」のある曲も多いと感じています。

私の友達でハランド地方(Halland)出身の人がいて(ハランドはスモーランドの左隣)、ハランド地方の曲を集めたCDを貸してもらったことがあるのですが、そちらも16分音符のポルスカが多く、長調の曲が多かったですね。

また、話が少しそれるのですが、スレングポルスカ自体はもともとは「スウェーデン南部を中心として伝わってきたダンス」だったのですが、今はもう、どこの地域の音楽かにあまりこだわらずに、「16分音符のポルスカで、スレングポルスカで踊れる雰囲気の曲だったら、スレングポルスカって言っても良いよね」みたいな空気だったりします。

なので、南部以外の音楽でもスレングポルスカを踊りますし、スレングポルスカとして紹介されることもよくあります。

という感じで、⑥は少し横着をしてしまいましたが、スモーランド地方とスウェーデン南部の地域の音楽の特徴について、私なりにご紹介してみました。

前回・前々回の地域の音楽と、今回の地域の音楽はけっこう雰囲気が違うので、比べてみるとおもしろいかなと思っています。

地方ごとの音楽紹介、今回で終えようかと思ったのですが、もしかしたらもう少し書くかもしれません。また明日考えたいと思います。

では、今日も素敵な一日をお過ごしください。