昨日に続き、ニッケルハルパが伝わっているウップランド地方の昔の演奏家について、簡単に紹介していきます。

昨日までの記事(①・②)↓

ウップランド地方の演奏家たち①(Byss-Calle、Gås-Anders)

ウップランド地方の演奏家たち②(Hjort Anders、August Bohlin)

演奏家たち

一昨日・昨日で、下のリストの1~4の人を紹介しました。

- Byss-Calle (1783-1847) NH

- Gås-Anders (1815-1896) F

- Hjort Anders (1865-1952) F

- August Bohlin (1877-1949) F/NH

- Viksta-Lasse (1897-1983) F

- Eric Sahlström (1912-1986) NH

- Ceylon Wallin (1922-1984) NH

(NHはニッケルハルパ奏者、Fはフィドル奏者です)

今回は、5のViksta-Lasseからです。

5.Viksta-Lasse (1897-1983)(フィドル奏者)

ヴィークスタ・ラッセ、フィドル奏者です。

Viksta-Lasseというのは通称(あだ名)なのですが、彼の出身地がVikstaという所なので、それでこう呼ばれていました。

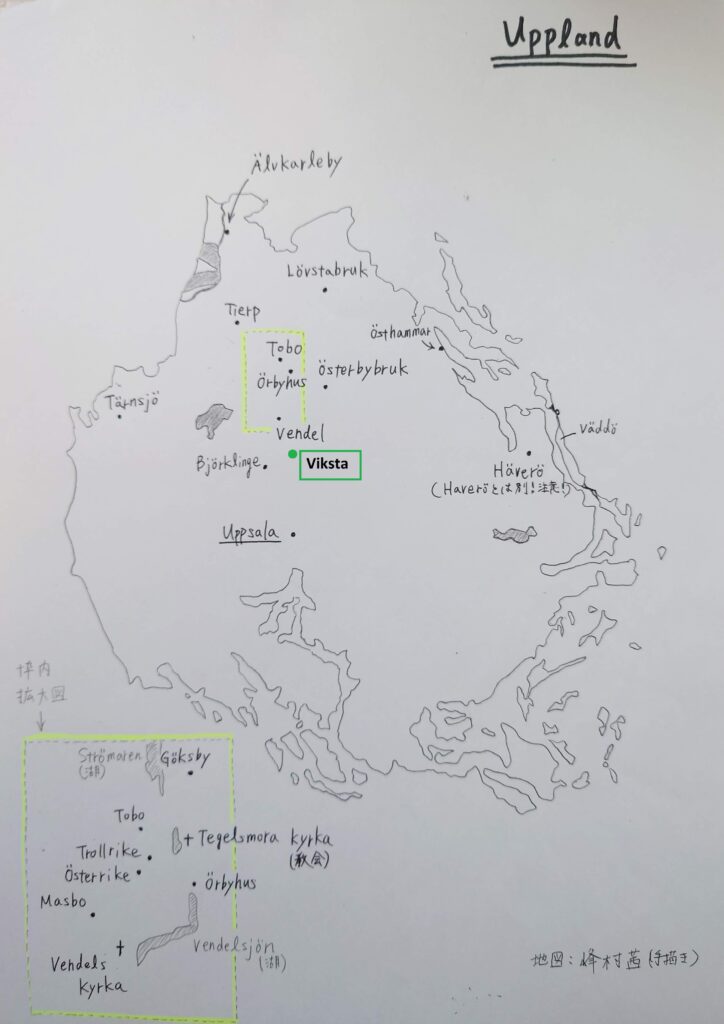

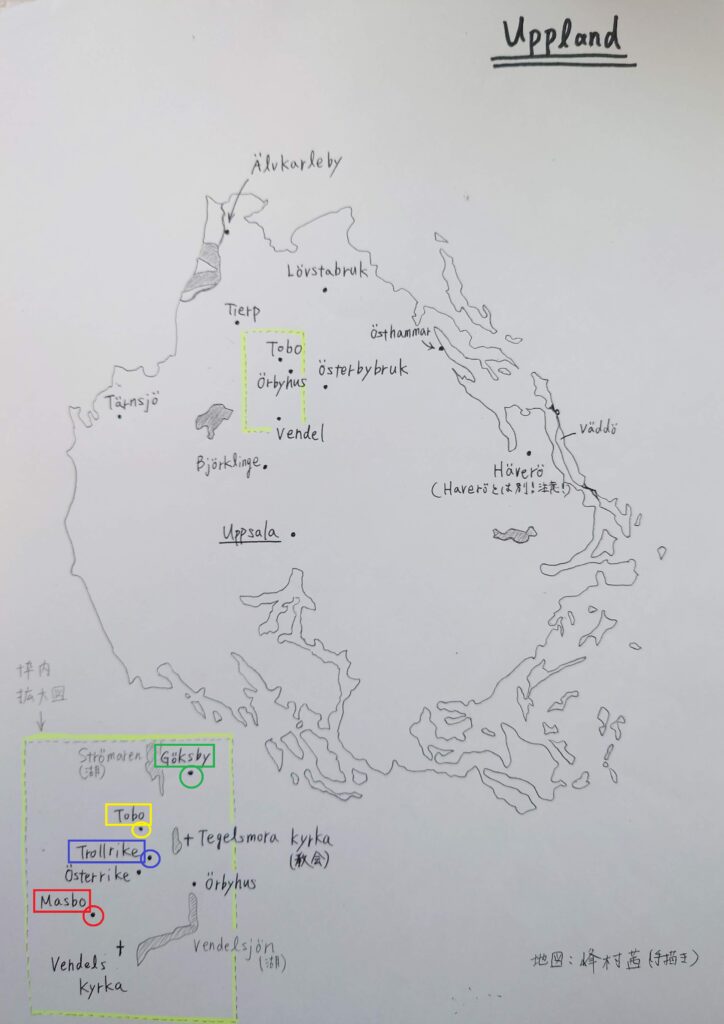

Vikstaは真ん中の緑の丸のあたりです。

Viksta-Lasseの作った曲に「Eklundapolska(エークルンダポルスカ)」というポルスカが3つあるのですが(No.1~No.3まで)、このEklunda(エークルンダ)というのも地名で、おそらくVikstaというエリア内の細かい地名のようです。

そんなViksta-Lasseなのですが、よくこのように紹介されています。

- 子どもの頃から才能に溢れていた、素晴らしい演奏家

- いつも笑っている、かわいいおじさん/おじいさん

- いつも笑いながら方言でしゃべるので、基本的に何を言っているのかあまりよくわからない(でも一緒にいるだけでなんか楽しくなる)

「子どもの頃から才能に溢れていた」という点で、有名なエピソードがあります。

さきほど名前をあげた「Eklundapolska」(エークルンダポルスカ)の「1番」という曲があるのですが、彼がこの曲を作ったのは10代前半くらいの頃だったそうで、

トリルやボーイングなどの演奏課題を自分で練習していたら、いつの間にか曲ができあがっていたそうです。

この曲は今もとてもよく演奏されています。この動画の曲です↓

彼の演奏の先生は、前回の記事で紹介したHjort Anders(ヨット・アンダーシュ)で、この2人は長年、一緒によく弾いていたそうです。

Viksta-Lasseのレパートリーとしては、Hjort Andersから教わった曲に加えて、前々回の記事でご紹介したGås-Andersや、前回のAugust Bohlinらが伝えた曲などもたくさんレパートリーとしていたみたいです。

年代的には、Gås-AndersとViksta-Lasseはかぶっていないのですが(Gås-Andersが亡くなった翌年にViksta-Lasseが生まれている)、Viksta-Lasseのお父さんが地域の伝統曲に詳しかったそうですし、

August Bohlinとは生きていた時代がかぶっているので、そういった地域の色々な演奏家と一緒に弾く中で、ウップランドの曲も教わったのだろうと思います。

Viksta-Lasseについては、以前書いた記事に詳しく書いているので、そちらもどうぞ↓

そして、本人の映像はこちらです。

この動画もそうですが、毎回、曲を弾き終わった後にほとんど必ず笑うんですよね。

CDとかを聞いていても、曲の最後のフェードアウトする部分で結構な割合で笑い声が入っていて、すごいなと思います。そんなにおもしろいんだな、と思いますね(笑)

こちらは兄弟のSven(ハーモニカ)と一緒に演奏しているCDです。

特にリンクは貼りませんが、前回や前々回に紹介したコンサート動画でも、Viksta-Lasseの話がちらほら出てくると思います。もしよければぜひご覧ください。

6.Eric Sahlström (1912-1986)(ニッケルハルパ奏者)

エリック・サールストルム、ニッケルハルパ奏者です。

エリックは私が留学した学校の学校名(Eric Sahlström Institutet)にもなっている人で、ニッケルハルパ奏者の中では特に有名な人です。

(ウップランド地方だけではなく、全国的に知られている人かなと思います)

Ericの銅像と一緒に撮った写真。まさか後でネットで公開することになるとは思っていないのでジャージ姿ですが…。

Ericはこんな感じの人です↓(6:00~の再生にしています)

この最初の曲は「Spelmansglädje」というワルツで、「演奏家の喜び」という意味のタイトルです。

その後にインタビューと、別の曲も演奏しています。

Ericについて

Ericはウップランド地方のMasbo(マースボー)という所の出身です。

もともと、Ericのおじいさんやお父さんなどが伝統音楽をたしなんでいたそうで、Eric自身も小さい頃から音楽に興味があり、アコーディオンやフィドルなどに興味を示したのち、ニッケルハルパにたどり着きました。

17歳の頃には、以前紹介したByss-CalleやGås-Andersなどの曲を弾くようになっていたそうで、1930年代(Ericが18歳~20代の頃)にはTrollrike(トロルリーケ)という所に引っ越し、そこでたくさんの曲を作りながら、楽器の製作も始めます。

そして、1941年に演奏家のコンテストで優勝し、1942年にラジオに出演しました。このことが、演奏家としての活躍のきっかけの1つになっているそうです。

1944年(32歳の頃)に結婚し、Göksby(ヨークスビー)の農場を継いでからはそちらが忙しくなり(同時に、Toboという所にあるラジオやTVの工場でも働いていたことがある)、演奏家としての活動のペースを落としましたが、地元ではたくさん演奏をしていました。

(その後、ある程度年を重ねて以降は、地元だけでなく海外にも演奏で呼ばれたり、TVにも出演したりするなど、演奏家としてまた忙しく活躍するようになります)

前回の記事でAugust Bohlinが現在のニッケルハルパのタイプを考案したと書きましたが、その発展・普及に大きく貢献した人の1人がEricだと言われていて、1960年代にニッケルハルパ製作のワークショップが各地で開かれ(Ericはその講師として協力し)、ニッケルハルパの伝統に大きく貢献しました。

ここまでで出てきた地名をまとめるとこんな感じになります↓

わかりにくいのですが、地図の真ん中の黄色い部分を拡大したのが左下の図になっていて、ここに地名が集中しています。

(ここまでの参考:Wikipedia、本”Uppländske spelmän under 4 århundraden” Lars Erik Larsson)

私の勘違い

で、恥ずかしながら私、1つずっと勘違いしていたというか、わからなかったことがあったのですが…

「August Bohlinが今のタイプのニッケルハルパを1929年に考案して、Ericがそれに協力した」とよく色々な所で(スウェーデン語で)言われていて、その意味がよくわからず「2人で作ったのかな?」と考えていたのですが、

よく考えたら、「年代的に1929年にはEricはまだ楽器製作をしていない気がする(当時17歳)」ということに今更ながら気づきまして。

August Bohlinが作った楽器の「後年の発展・普及に貢献した」、という意味で、「Ericがそれに協力した」と言われているんだな、と、今わかりました。

(ずっともやもやしていたんですよね。普通に考えればわかりそうなのですが)

なので、過去の記事も修正しています。申し訳ありません。

でも気づいて良かったです。

Ericの生きていた時代や、August Bohlinの生きていた時代。その年代の感覚がすり合わせできたかなと思います。

Ericなのですが、こちらの動画に出ています↓

自動生成の字幕もつけられるみたいなので(必ずしも正確ではないですが)、スウェーデン語がわかる方はぜひどうぞ。

演奏は7:00くらいからしています。

Ericに関しては、たくさんのニッケルハルパ奏者が彼の曲を演奏していますし、Eric自身の録音なども残っているので、もしよければぜひ検索して見てみてください。

また、以前書いた記事もどうぞ↓

今回ご紹介したViksta-LasseとEric Sahlströmもとても仲良しで、よく一緒に演奏していたそうです。

ということで、Viksta-LasseとEric Sahlströmについてでした。

やっぱりこうしてまとめて書くと、それぞれの人の年代や関係性がわかって良いですね。私としてはおもしろいです。

残るはあともう1人だけです、明日書いてみます。