「ネッケン(Näcken)」というのは、スウェーデンの精霊のようなものです。

北欧の古い民話や言い伝えにも登場し、詩や歌などでもうたわれてきた存在ですが、伝統音楽の文脈においても、とてもよく名前が出てきます。

今回はそんなネッケンについて、簡単にご紹介したいと思います。

ネッケン(Näcken)

ネッケン(Näcken)は、水辺(川、湖など)に棲んでいる精霊のようなものです。

基本的に男性(人間)の姿をしていて、楽器が得意であることも多く、音楽などで人間(特に女性・子ども)を魅了し、溺れさせると言われています。

言い伝えや呼び名には、様々なバリエーションが存在していて、スウェーデンだけではなくヨーロッパ各地に同じような伝承が残っているようです。

日本語のWikipediaにも「ノッケン」という名前で載っています。

演奏家としてのネッケン

「ネッケンのポルスカ」(Näckens polska)と呼ばれる曲が各地に伝わっています。

これは「ネッケン自身が弾いていた曲」もしくは「人がネッケンから教わった曲」と言われており、

これらの曲を弾くと、人は自分の意志で演奏をやめることができず、聞いている人もまたダンスをするのをやめることができない(死ぬまで踊り続ける)そうです。

(その他、「演奏家の楽器の弦を切るまでやめることができない」「日が昇るまでやめることができない」「人間だけでなく、机やイスまで踊り始める」など)

(こういった言い伝えでは、「悪魔」と同じような力を持つ存在として、言い伝えられている部分があることがわかります)

ネッケンが演奏する楽器は、フィドルであることが多いのですが、その他にもアコーディオンや笛、ハープなどもあります。

「ネッケンは水辺に棲んでいる」とさきほど書きましたが、ネッケンの音楽が聞こえてくるのは、特に「水が流れている場所」であることが多いです。

「川、滝、水車小屋、(川にかかっている)橋」のあたりで、水音に混じって、音楽が聞こえてくるそうです。

ネッケンのポルスカにもいくつかあると思いますが、一番有名なのはこちらのメロディかなと思います。

(私は、このメロディはヴェステルヨートランド地方(Västergötland)のものだと聞きましたが、他の地域でも伝わっているかもしれません)

同じ曲が別のバージョンでも演奏されたり、歌われたりしていますし、この他のポルスカや、ワルツなどもあります。

ネッケンに演奏を教わる

伝統音楽の文脈では、ネッケンは楽器が得意なだけではなく、「演奏を教える存在」としても描かれています。

ネッケンに会う方法

ネッケンに会う方法にも様々な言い伝えがありますが、最もオーソドックスなものは、

「3週連続で、木曜日の夜に、川にかかっている橋(橋のたもと、橋の下など)に行く」

という方法です。

これをやると、3回目の木曜の夜だけ、水音に混じって、ネッケンが演奏している音楽が聞こえてくるそうです。

(その他、「(木曜日ではなく)日曜日の夜」、「(橋ではなくて)水車小屋」、など)

演奏を教わるには

ネッケンに会うためにはそれだけで充分なのですが、もしもネッケンから演奏を教わりたい場合、ここからが大事です。

ここでたいてい、ネッケンから何かを「試され」るので、それに対してアクションを起こさなければいけません。

この内容も言い伝えによって全然違うのですが、私が一番よく聞いたものを、本の情報も頼りにしながら書いてみます。

「もしもネッケンに曲を教わりたいなら、3回目の木曜の夜は、橋の下に自分のフィドルを置いて帰ること。

そして翌朝、そのフィドルを取りに戻った時、あなたはそこに、2つのフィドルが並べられているのを目にするだろう。

その2つのうち、1つはネッケンのフィドル。

そしてもう1つはあなた自身のフィドルだが、これはネッケンが一晩中弾いたものだ。

どちらも見た目はそっくり。

さあ、そこであなたが自分のフィドルを選ぶことができれば、あなたはネッケンからの力を得て、素晴らしい演奏家になることができる。机やイスが踊り出すような演奏のできる演奏家に。

しかし、もしもネッケンのフィドルを選んでしまったら、あなたはフィドルを演奏することができなくなってしまうだろう」

(私が持っている本には、これは「スコーネ地方の言い伝え」として載っているお話です)

その他にも、

「ネッケンに何か質問をされて、それに対して正しい答えを言わなくてはいけない」

「縄をくくりつけられて水の中に引きずり込まれそうになるので、必ずナイフを持って行って、縄を切らなければいけない」

など。

日本の怪談や言い伝えと似ている部分があるかなと思いますが、そういった試練を乗り越えることで、ネッケンから演奏を教わることができるようです。

お礼(生け贄)

また、演奏を教わるお礼として、お礼(生け贄)をネッケンに差し出さなければいけません。

多いのは、「肉」(ラム肉など)や「黒猫」などだそうですが、他にも「黒い動物」「演奏家自身の小指の血を数滴」など。

ネッケンに演奏を教わることで、「自分の魂を持って行かれてしまう」という話もあります。

ある演奏家の話では、ネッケンに差し出すものが無かったために、ネッケンから「おまえの一番上の関節(部位)が欲しい」と言われてしまいます。つまり頭です。

そこでその演奏家は小指を頭の上に立てたため、小指の一番上の関節を失うだけで済んだ(=ネッケンをとんちで負かした)、というエピソードもあるそうです(ヴェステルヨートランド地方の話)。

様々なバリエーション、ネッケンに関する創作物

他にも、ネッケンの言い伝えは様々なバリエーションで語られています。

ネッケンに会ったという人、ネッケンの音楽を聞いたという人、ネッケンに演奏を教わったという人、ネッケンに演奏を教わった演奏家の演奏を聞いたことのある人、など。

エピソードや音楽だけでなく、ネッケンをモチーフとした芸術作品もあります。

(ウプサラ駅前の「ネッケンのポルスカ」という作品。Bror Hjorth(ブロール・ヨット)作。逆光で撮ってしまいすみません)

実際にネッケンに会ったことがなかったとしても、ネッケンの存在は人々を魅了し続けています。

ネッケン以外にも、似たような「不思議な存在」というのは語られていて(森の女性、馬、山羊など)、彼らが伝えた音楽もまた演奏されたりしているので、もしよければぜひ調べてみてください。

私が好きなのはこちらのアルバム(「Näcklåtar」(ネッケンの曲集))です。ネッケンの曲を含め、そういった存在が伝えた曲やエピソードのある曲が集められています。オムニバスで、演奏家は曲によって違います。

参考

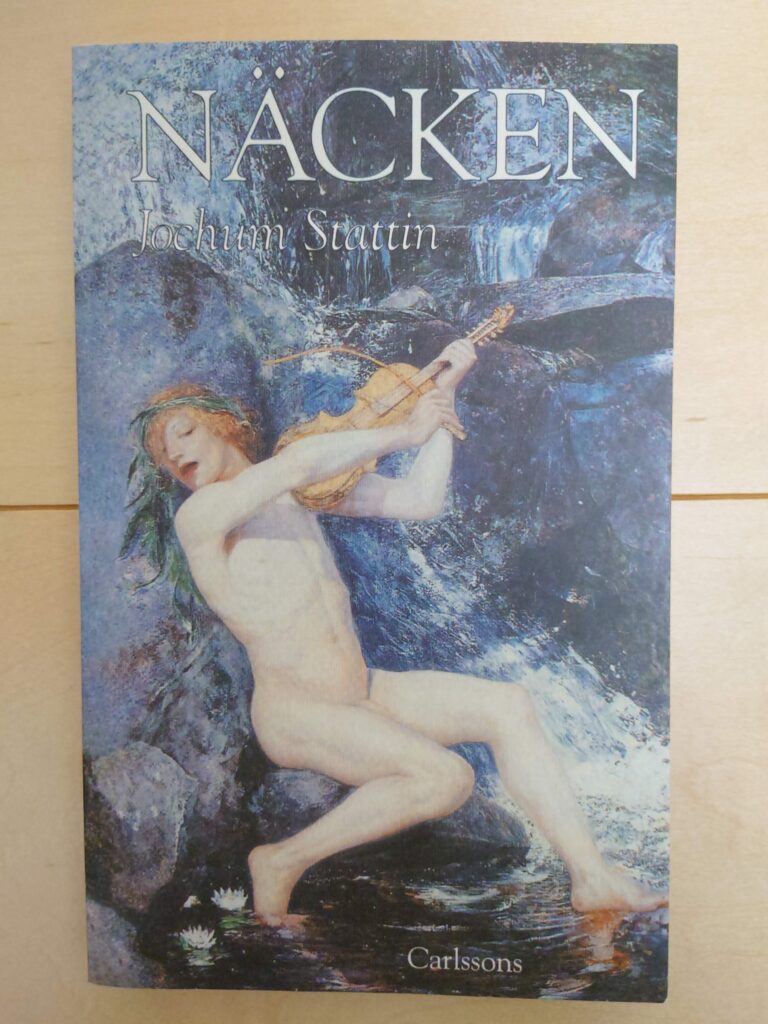

今回は、私が留学中に聞いた話と、あとこちらの本を参考にしました。

・”Näcken -spelman eller gränsvakt?-” Jochum Stattin (Carlssons, 2008)

この本は、ネッケンの研究書としては私の周りではよく知られている本です。専門的な内容が書いてあります。

Wikipediaも参考に。

以上、ネッケンについて、でした。

ネッケンについても、色々な話がありすぎてブログに書くのが難しいかなと思ったのですが、自分なりにまとめてみました。

ネッケンの話っておもしろいですよね。

また何かご紹介したい内容を思いついたら、新しい記事で内容を追加したいと思います。