昨日まで、スウェーデンのいくつかの地方をピックアップして、それぞれの伝統音楽の特徴を簡単にご紹介してきました。

今回からは、私がニッケルハルパで留学していたウップランド地方に焦点を当てて、伝統音楽の有名な奏者たちをまとめてみたいと思います。

(1回で終わらなさそうなので、これも何回かに分けて書いていきます)

ウップランド地方

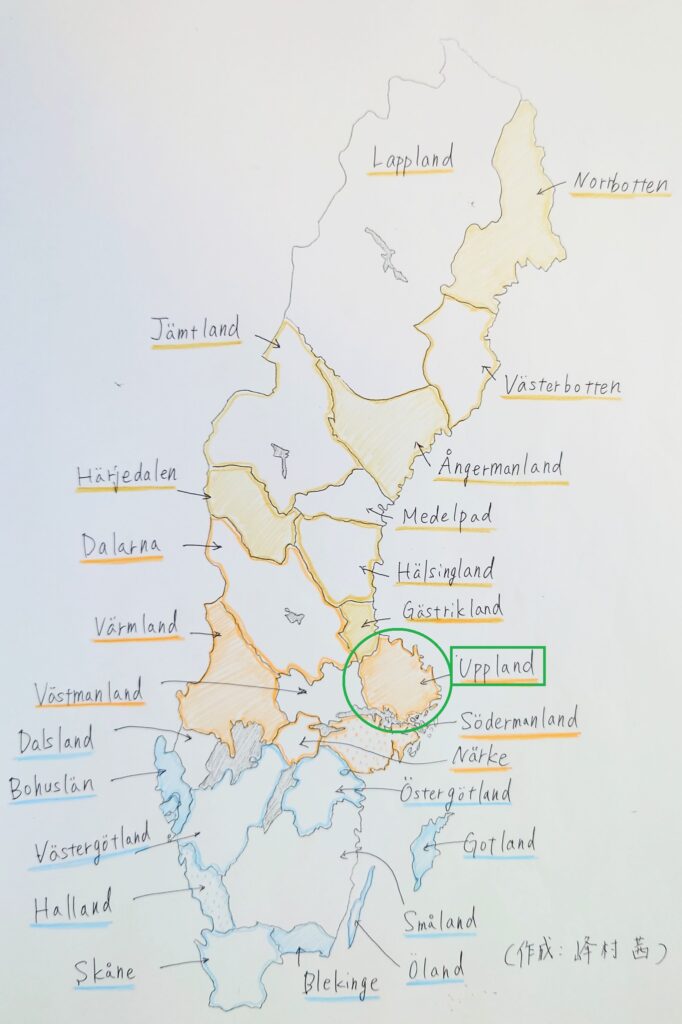

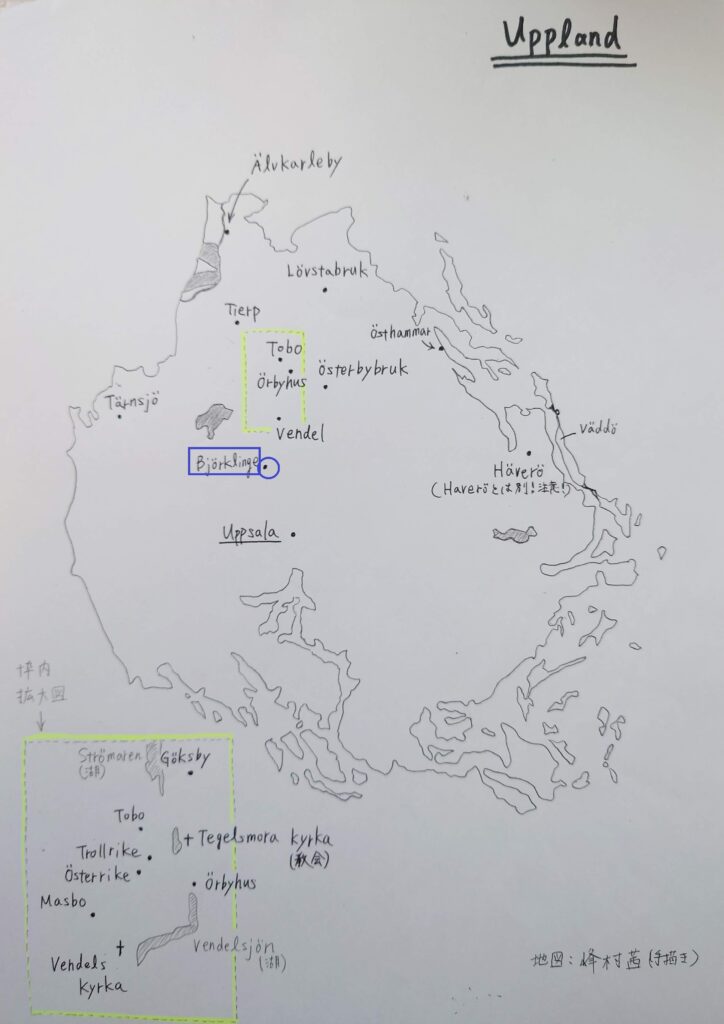

何度も地図を出していて恐縮ですが、ウップランド地方はここですね。緑で囲った部分です。

スウェーデンの右側は基本的に海なので(上の方だけフィンランドと接していますが)、ウップランド地方も海(バルト海、ボスニア湾)に面している地方です。

ウップランド地方で有名な奏者はたくさんいるのですが、今、とりあえず思いつく人を年代順で並べてみました。

- Byss-Calle (1783-1847) NH

- Gås-Anders (1815-1896) F

- Hjort Anders (1865-1952) F

- August Bohlin (1877-1949) F/NH

- Viksta-Lasse (1897-1983) F

- Eric Sahlström (1912-1986) NH

- Ceylon Wallin (1922-1984) NH

他にも有名な人はいるのですが、最近まで生きていた方達をのぞいて、こんな感じでしょうか。

普通にド忘れしている超重要人物もいるかもしれませんが…。

横にNHやFと書いたのは、NHはニッケルハルパ、Fはフィドルを弾いていた人という意味です。

生まれた順に並べてみたのですが、こういう年代順の表って意外と頭に無いので、「この人とこの人が同じくらいの年代なんだ」とか「この人よりもこの人の方が古いんだ」みたいなことがわかっておもしろいなと思っています。

では、それぞれの人について、ご紹介していきたいと思います。

1.Byss-Calle (1783-1847) (ニッケルハルパ奏者)

ビス・カッレ、ニッケルハルパ奏者です。

18~19世紀、日本で言うと江戸時代末期頃の時代の人ですね。

(名前の表記ですが、この人に限らず、CとKが混在しています。どちらでも大丈夫です)

ビス・カッレはニッケルハルパをやっている人なら皆知っている、少なくとも「名前はなんか聞いたことあるぞ!」みたいな人です。

ビス・カッレが伝えたと言われる曲が曲集になっていて、たいてい番号で曲名を言うので、「ビス・カッレの何番」という言い方で曲名を言います。

おそらく一番有名なのは「32番」、次が「25番」ですかね。32番↓

また、ビス・カッレ自身が作曲した曲もたくさんあるので、それらは普通に曲名がついています。

有名なのはByggnan、Brostuganなど。Byggnan↓

ビス・カッレの時代は、今の主流のタイプの(上記の動画のような、キーが3列ついているタイプの)ニッケルハルパはまだ存在していなかったので、今で言う「コントラバスハルパ(Kontrabasharpa)」と呼ばれる、昔のニッケルハルパを弾いていました↓

(「コントラバスハルパ」と言うと、大きい「コントラバス」の楽器を思い浮かべると思うのですが、違うんです。今のものとサイズ感は同じくらいなのですが、キーが少なくて楽器も軽く、ドローン弦があり、全体的に音色が「古い楽器の感じ」があります。昔は「ニッケルハルパ」と言えばこの楽器を指していました)

ビス・カッレはエルヴカーレビー(Älvkarleby)という、ウップランド北部出身の人です。

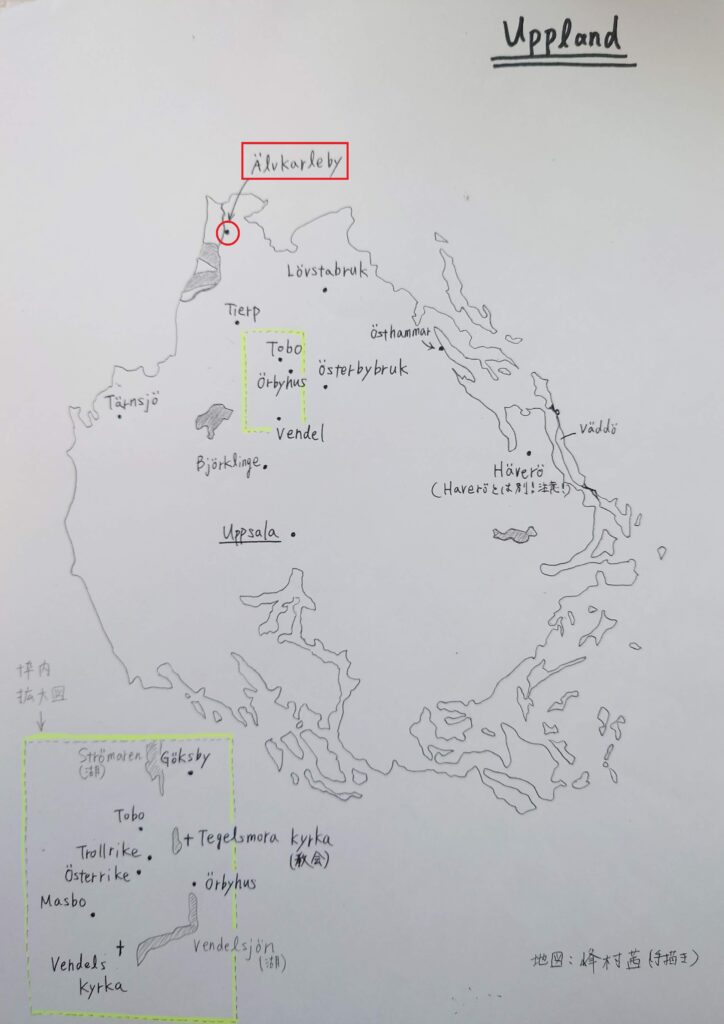

こちら↑ウップランド地方の地図に、ニッケルハルパ関連の地名を書き加えたものです。私の手描きなので精度はそこそこですが、かなり上の方の赤で囲った所がエルヴカーレビーです。

こうして見るとかなり北ですよね。

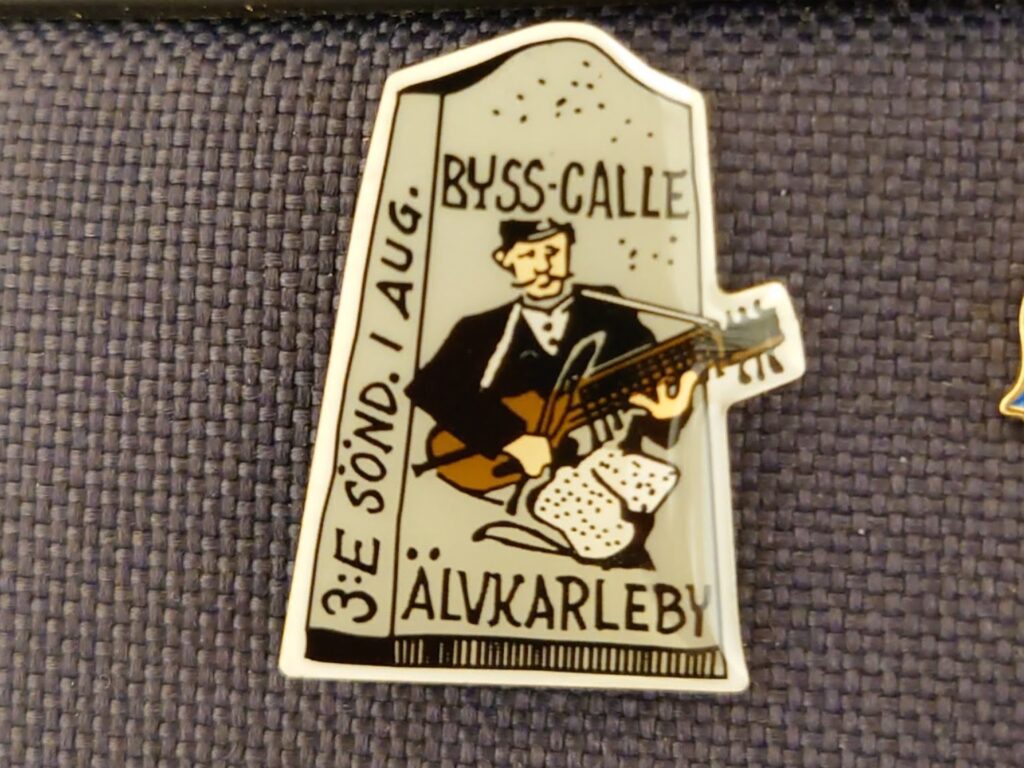

エルヴカーレビーにビス・カッレの石碑があるのですが、それのピンバッジです↓たぶんステンマ(というイベント)のものだと思いますが。ちょっとボケていてすみません。

ビス・カッレについては、以前書いた記事があるのでそちらもご覧いただけたらと思います↓

いつもこういう過去の記事を紹介しておきながら、私自身は「過去の記事とか恥ずかしくて見られない~」的な感じになるのですが、冷静にあらためて読み返してみると、今と切り口が違うので新鮮ですね。

ビス・カッレについては以上です。

2.Gås-Anders (1815-1896)(フィドル奏者)

次はゴース・アンダーシュ、フィドル奏者です。

81歳まで生きていたとは、長生きですね。

ゴース・アンダーシュもとても有名で、こちらもウップランド地方の伝統音楽関係の人なら、たとえフィドルをやっていなくても「なんとなく名前聞いたことある!」となる人です。

彼はビョルクリンゲ(Björklinge)という所の出身です。

ちょっと見にくいのですが、真ん中の青い丸の所ですね。

出身地のビョルクリンゲの教会にはゴース・アンダーシュの銅像があり、演奏家はこの銅像の前を通る時は挨拶します。

ゴース・アンダーシュもたくさんの曲を残しています。ポルスカ、ワルツ、ポルケット、などなど。

特に、速いタイプのワルツをエネルギッシュにたくさん弾いていたイメージがあります。そのうちの一つ↓

タイトルの「Gammal Ljungkvistersvals」というのは、gammal=古い、vals=ワルツ、Ljungkvisterがゴース・アンダーシュの本名(名字Ljungkvist)からきています。

こちらの曲も有名です↓

ゴース・アンダーシュについては、言い伝えがたくさんあります。

たとえば、彼はスウェーデンのネッケン(näcken)という精霊からフィドルの弾き方を教わり、それで見事な演奏の腕前を手に入れたのですが、ネッケンと契約すると死後魂を渡さなければいけないので、死の間際にそのことをとても怖れていた、という話など。

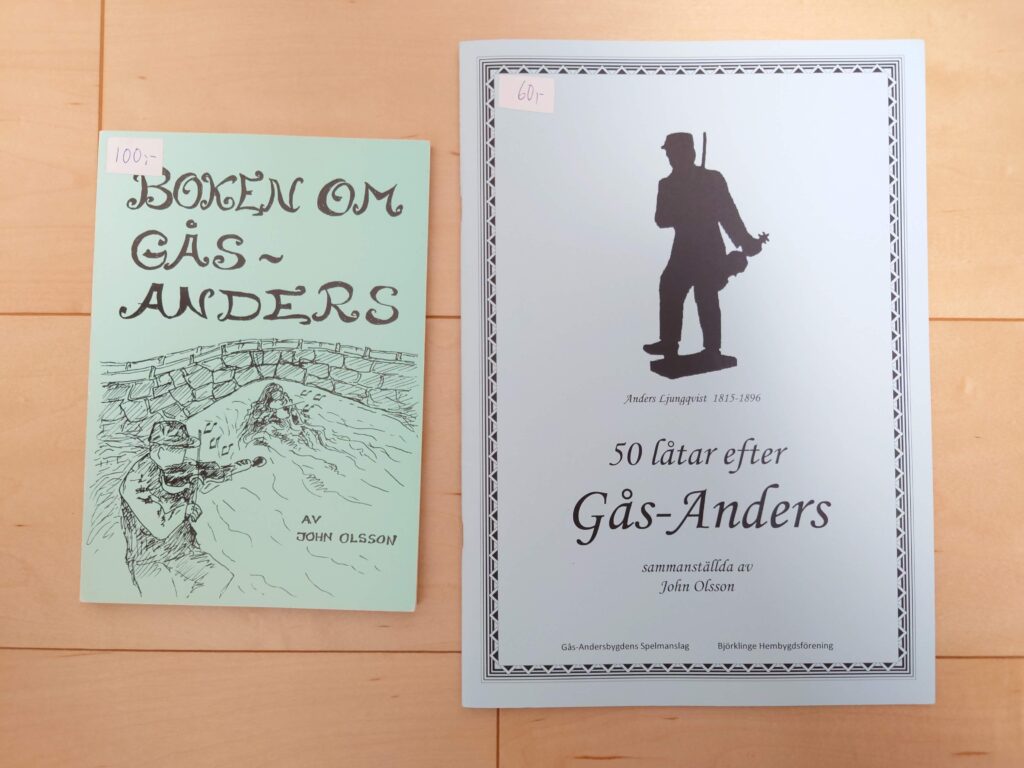

ゴース・アンダーシュのことを書いた戯曲もありますし、本もあります。私が持っている本と楽譜↓

左の本には、橋のたもとでネッケンに楽器を教わるゴース・アンダーシュの絵が描かれていますね。ネッケンに楽器を教わる条件がいくつかあるのですが、「木曜の夜に橋のたもとに行く」というのがその条件のうちの1つです。

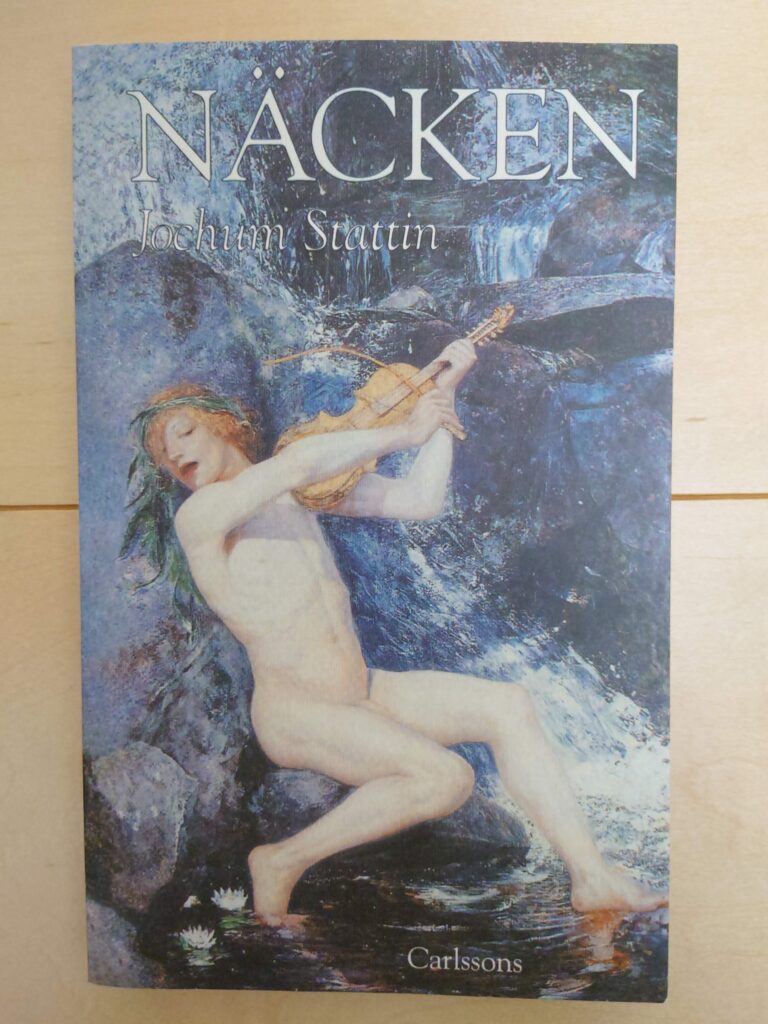

また、ネッケンは人(特に男性)の姿をしていると言われていて、楽器が得意です。こんな感じで描かれます↓これはネッケンについての本です。全然読破できていませんが。

ゴース・アンダーシュについても、以前書いた記事があるので、詳しくはこちらもぜひご覧ください↓

また、さきほど載せた3人組の演奏動画は、ゴース・アンダーシュの伝えた曲を中心に演奏しているトリオMaskin(マフィーン)のコンサートのYouTube動画なのですが、

こちらを以前、ブログで(勝手に)訳したことがあるので、そちらもぜひどうぞ↓

と、ここまで書いて私が力尽きたので、続きはまた明日書きたいと思います。

ウップランドの奏者たちについてはだいたい過去の記事で書いているのですが、今あらためて書いてみると少し伝え方が変わるので、一度書いた内容を新たに書いてみても良いのかな、と思っています。

私自身も勉強になってとてもおもしろいです。

では、また明日。