ウップランド地方の昔の演奏家を簡単に紹介してきました。今回で最後です。

今までの記事↓

ウップランド地方の演奏家たち①(Byss-Calle、Gås-Anders)

ウップランド地方の演奏家たち②(Hjort Anders、August Bohlin)

ウップランド地方の演奏家たち③(Viksta-Lasse、Eric Sahlström)

演奏家たち

これまで紹介してきたのが1~6の人ですね。

- Byss-Calle (1783-1847) NH

- Gås-Anders (1815-1896) F

- Hjort Anders (1865-1952) F

- August Bohlin (1877-1949) F/NH

- Viksta-Lasse (1897-1983) F

- Eric Sahlström (1912-1986) NH

- Ceylon Wallin (1922-1984) NH

今回は7のCeylon Wallinです。

7.Ceylon Wallin (1922-1984)(ニッケルハルパ奏者)

セイロン・ヴァリーン、ニッケルハルパ奏者です。

年代的には、前回のEricよりも10歳くらい若いですね。

(亡くなったのは、Viksta-Lasse、Ceylon Wallin、Eric Sahlströmの順で同じ頃(1980年代)のようですね)

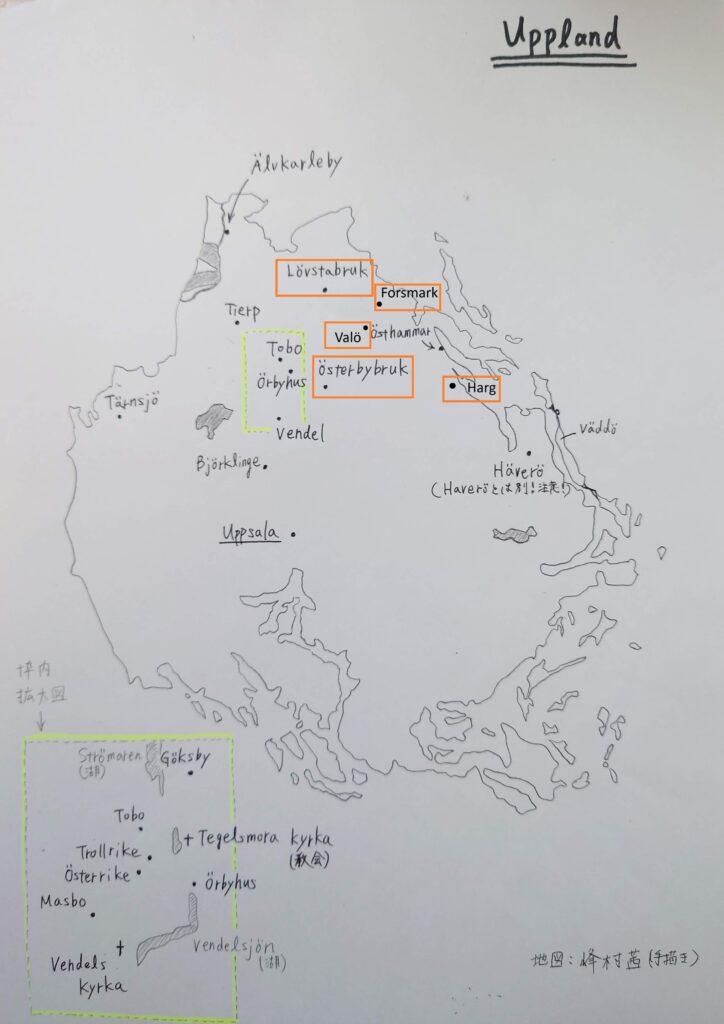

Ceylon WallinはValö(ヴァールー)という所の、Forsmark(フォーシュマルク)辺りの出身です。地図は後で出します。

ニッケルハルパは「独学」とのことです。

こういう人です。ひげのインパクトが強いです。

この音源では少し話してから演奏しています。

…というか、曲の後もかなり話していますね。お客さんの笑い声が入っていますが、ユーモアのある人だったみたいです。

父から曲を教わり、弟とともに弾く

Ceylon本人いわく、「楽器をいつ頃から始めたのかは覚えていない」とのことですが、もともと彼の父Albin(アルビン)が楽器を色々とやっていたそうで、それもあって、家にあった楽器を見よう見まねで弾き始めたそうです。

(特に、「お父さんが弾いた後の楽器は必ずチューニングされているだろう」と踏んで、父親が弾いた直後の楽器をよく弾いていたらしいです)

Ceylonは、弟のHenry(ヘンリー、フィドル奏者)とともに、父親から教わった曲をよく弾いていたそうですが、「(同じ人から同じ曲を習っているのに)兄弟で弾き方が全然違っていた」(本人談)そうです。

これは誰でもきっとそうですね。同じ人から教わっても、教わった人全員が最終的には違う弾き方になると思います。

レパートリー、演奏の特徴

さて、Ceylonがレパートリーとしていたのは、彼の地元の曲ばかりだったそうです。

たとえば、

- Valö(ヴァールー)

- Gålarmora(ゴーラモーラ)

- Lövstabruk(ルーヴスタ・ブルク)

- Harg(ハリィ)

- Forsmark(フォーシュマルク)

- Österbybruk(ウステルビー・ブルク)

- Dannemora(ダンネモーラ)

など。

(スペースの都合で描けなかったのですが、Gålarmora(ゴーラモーラ)はForsmarkとValöとLövstabrukの中間あたり、Dannemora(ダンネモーラ)はÖsterbybrukのすぐ左です)

ウップランド地方の中でも右上(北東部)あたりの、海に近い地域ですね。

彼の演奏の特徴としてよく言及されるのは、「ゆったりした演奏(および独特なボーイング)が多い」こと、そして「小節や拍が余分についている時がある」ということでしょうか。

ゆったりした演奏や独特なボーイングが多いのは、彼が独学であることもあるかもしれませんが、私が思うに「こういう風に弾いた方がニッケルハルパの音色がよく出るだろう」とか「曲がより美しくなる」といった意図があったのではないかなと思います。

また、「小節や拍が余分についている」というのは、普通なら8小節単位とかでパートが終わるはずが、1小節だけ余分についているとか、1拍だけ音が余分に伸びている、ということです。

(演奏は1:35~。この曲は、2拍子のポルケットというタイプの曲なのですが、たまに1拍分多いです)

Ceylonの弾く曲はそういう曲が珍しくありません。

なので、小節数に制限の無いポルスカが一番好きだったそうです。

(ダンスによっては、小節数がダンスと合わないと踊れないものもあるため)

切手にも

Ceylonは、1970年代の伝統音楽ブームの影響もあり、とても有名だったそうなのですが、スウェーデンの切手にもなっています。

こちらですね。(右の文字は音源の説明なので、切手は左の絵柄だけです)

1975年に、75オーレ(オーレは、クローナよりも下の通貨単位。今は使われていない)の切手として販売されたそうです。

また、切手とは関係ないのですが、Hasse Gille(ハッセ・イッレ、1931-2012)というニッケルハルパ奏者(演奏家・製作家)がいまして、CeylonはこのHasseとも一緒によく弾いていたそうです。

Ceylonが使っていた楽器も、Hasseが作ったものだったそうです。

Hasse Gilleもとても素晴らしい演奏家なので、今度あらためて書きたいと思います。とてもチャーミングな雰囲気が伝わってくる人です。

ということで、簡単にCeylon Wallinについてご紹介しました。

詳しくは以前書いた記事に書いているので、そちらをどうぞご覧ください↓

(参考:本”Uppländske spelmän under 4 århundraden” Lars Erik Larsson)

今回は少し短いのですが、Ceylon Wallinについてでした。

ウップランド地方の昔の演奏家まとめは、こちらで一旦終わりにしますが、また個別で調べた人や場所のことなど、書いていきたいと思います。

こういう記事は書くのが大変なのですが、自分のためにもなるので、これからも書いていきたいですね。

少なくとも、今回のまとめを書いてみて、それぞれの演奏家の生きていた時代だけでも少し頭に入った気がします。自分の勘違いにも気づけましたし(昨日の記事の勘違いより)。

スウェーデンの音楽をやっている以上、スウェーデンのことや演奏家のことを知るのはとても大事だと思いますし、知ることが単純におもしろいし楽しいので、これからも色々学んでいきたいです。

では、良い一日をお過ごしください。