今回は雑談です。ブログのために最近用意している地図についてのあれこれです。

地図

最近、演奏家の紹介のために、スウェーデンの地図を準備して使っています。

最初に地図を用意したのは、5年前(HPを始めた頃)です。

その頃は「地方名(Landskap)」の全体の地図と、「ウップランド地方(スウェーデンの中でもニッケルハルパが伝わっている地方)」の地図だけあれば良いかなと思っていたのですが、今は名前が出てきた地方の地図をそれぞれ、用意することになりました(結果的に)。

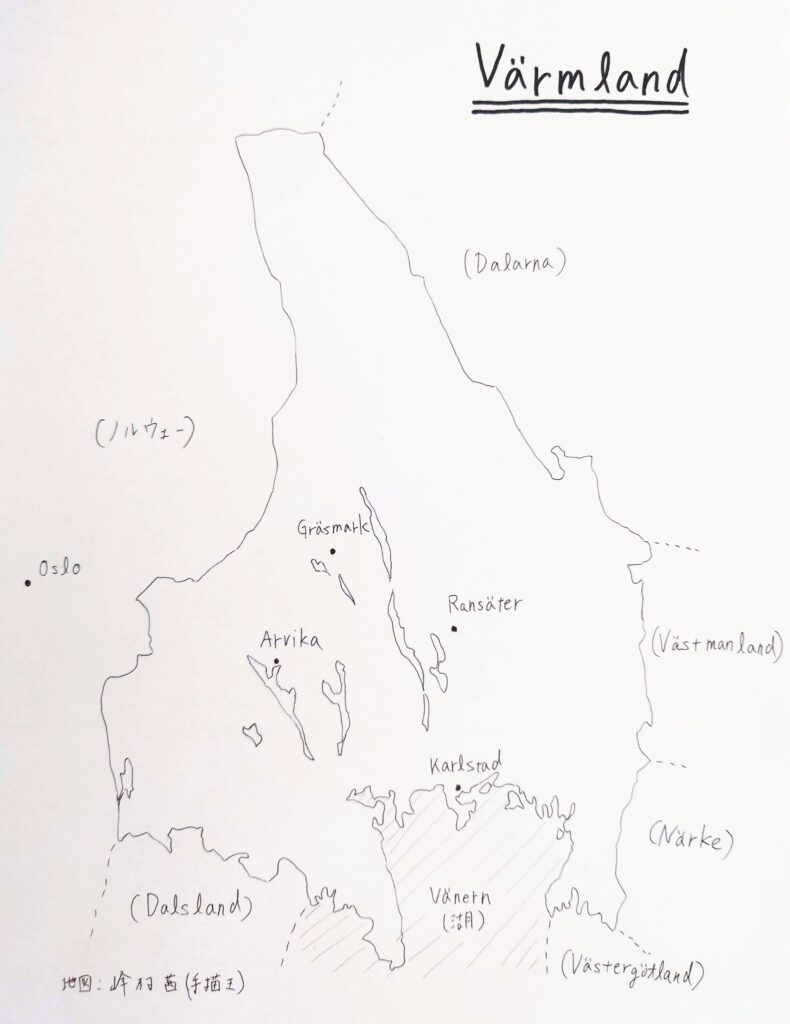

手描きなので、場所の位置はちょっとアバウトなのですが、軽い気持ちで眺めていただければと思っています。

本当は「湖」や「川」も、もっとたくさんあるのですが(さすがスウェーデン)、とても全部は描ききれないので、大きくて目印になりそうなものだけ描いています。

(↑これは湖か海か覚えていませんが、友達の家の近くでした。たぶん湖です)

場所の位置も、「エリア」を指すものとしてその地名が使われている場合と、「スポット」として使われている場合と、両方あるのかなと思いますが(東京で言えば、「東京」全体をさす場合と、「東京駅」を指す場合のような)、私はとりあえず、その町やエリアの中心地をマークするような形で描くことにしています。

地図の場所とかはもちろん全然覚えなくて良いのですが、場所の感覚がわかると、なんとなく身近に感じるような気がするんですね。それで、自分が知りたいという気持ちもあって、地図を準備するようになりました。

地図にすると形がよくわかる

普段、スウェーデン全体の地図でなんとなく眺めてはいたのですが、いざその地方だけ取り出して地図にしてみると、「この地方ってこういう形なんだ」というのがよくわかるなと思いました。

昨日描いた「ヴェルムランド地方」は、思っていたよりもかなり縦に長くて(特に上の部分)、サンタさんの帽子みたいな形だなと思いましたね。

もっと丸いイメージでいたので意外でした。

地図を描く時は、「参考になるような地図(地方の形がわかる地図)」を探すところから始まるのですが、ものによってけっこう形が違っていたり、50年前の地図だったり、実は隣の地方とくっついて描かれていたりするものとかがあって、参考にする地図選びから試されているぞ、と思います。

(ヴェルムランド地方はどれも同じような感じの地図ばかりで選びやすく、書きやすかったのですが、イェムトランド地方はひっかけ問題みたいな地図が多くて選ぶのに迷いました)

また、最近は周辺の地方(接している地方)の名前も書くようにしているのですが、それぞれの地方どうしがこういう風に接しているんだな、というのがわかっておもしろいと思いました。

昨日のヴェルムランド地方はかなり色々な地方と接していますが、それも描いてみて初めて気づきました。

ノルウェーと陸続き

私はノルウェーには一度だけ、スウェーデンから旅行に行ったことがあるのですが(正確には、フィンランドからノルウェーまで飛んで、ノルウェーからスウェーデンに電車で戻ってきた)、

「スウェーデンとノルウェーが陸続き」というのがいまだにあまりよくわかっていないというか、実感できていないんですよね。

なので、Lapp-Nilsの話や、Lomjansgutenの話を紹介していて、「ああ、確かにこんなに近いんだもんな」と思いました。

日本で生まれ育つと、「陸続きの外国」という感覚が無いので、不思議な感じがします。

海を渡ると、それだけで「外国」という気分が出る

フィンランドとスウェーデンも一応陸続きですが、陸を経由して行くよりは、海を渡っていく(飛行機/船)ことの方が多いのではないかと思いますし、

デンマークとスウェーデンは海をへだてているので、陸続きではないですしね。ただし、大きな橋が渡されていて、車や電車で橋を渡ればすぐなので、距離的には「近いところ」という感じがしますが。

橋を渡っている間、下に海が見えているので、海を渡るとそれだけでも「外国」という気分になれるのでおもしろいです。

(これは全然関係ないですが、北スウェーデンの国立公園のあたりの写真です↓)

話がそれますが、私は大学で日本文学を専攻していたのですが、文学の世界でも、古来から「川」や「橋」というのは異界の象徴であったり、「境界線」(もしくは2つの世界をつなぐもの)を表していました。

なので、河辺に住む人というのは「どちらの世界にも属さない人」だったりとか。川を越えたり、橋を渡ることが、新しい世界へ踏み出すことの象徴であったりしたそうです。

(実際に、社会的にそうだったというのもありますが、私が扱っていたのは「文学の暗黙のルール」「お約束の展開」みたいな話で、今の言葉で言えば「フラグ」ですね。川とか橋というのが、そういうフラグだったわけです)

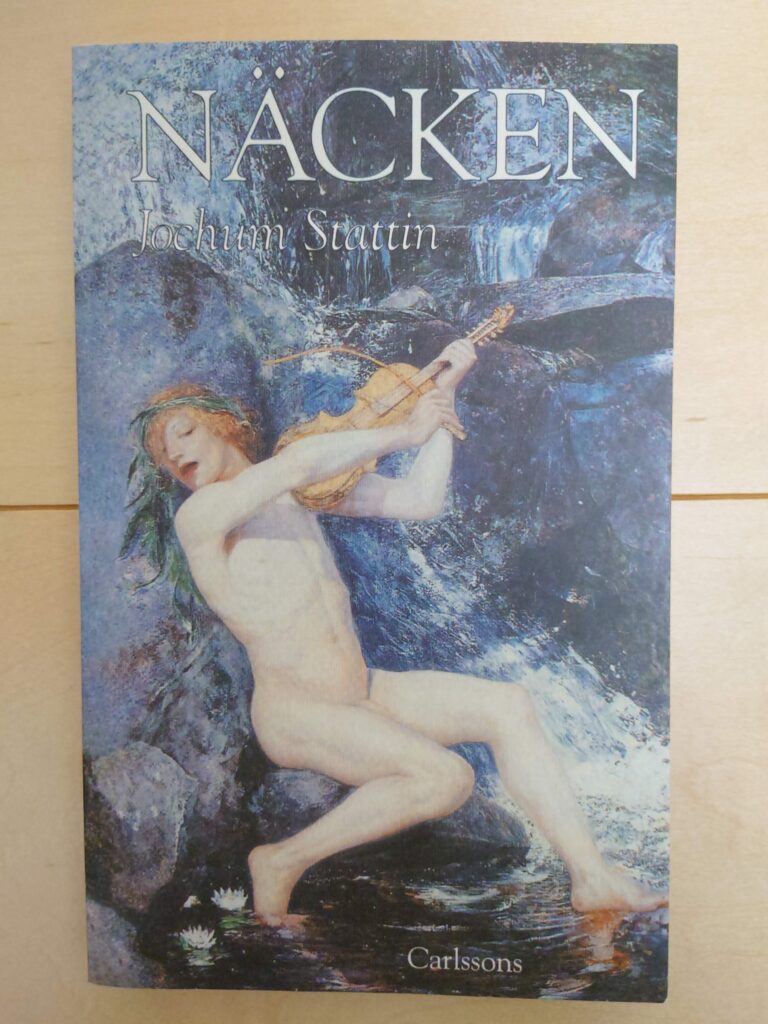

伝統音楽をやっているとよく登場する、スウェーデンの「ネッケン」(näcken=水辺に棲む精霊で、男性の姿をしていて、楽器を弾く)も、「水辺」に棲んでいたり、ネッケンに楽器を教わるためには「橋」のところへ行かなくてはいけなかったりなど、日本文学の展開と共通している部分がありますね。

世界のお話には共通している部分がいくつもあるそうですが。

ネッケンについて書かれた本↓

という感じで、オチも無く、本当にただの雑談になりましたが、地図に関して思ったことを書いてみました。

私は「小学生の自由研究」的なことをするのがたぶん好きなので、地道に自分で研究したり調べたりするのが好きみたいです。地図も、時間がかかるのが難点ですが、用意すること自体は楽しいと思っています。

(自分のブログで自由にやっているところだから、できることなのかな、とも思いますが)

今日は7月最後の日ですね。木曜日、平日としては折り返しですが、今日も良い一日をお過ごしください。