今回は、Hans Gille(ハンス・イッレ)、通称「Hasse Gille」(ハッセ・イッレ)と呼ばれる20世紀のニッケルハルパの演奏家(製作家)について、簡単にご紹介したいと思います。

ウップランド地方の伝統音楽界ではとても有名な人物の1人です。

Hans Gille(ハンス・イッレ)/Hasse Gille(ハッセ・イッレ)、1931-2012

Hans Gille(ハンス・イッレ)、1931年~2012年。

いつも「Hasse」(ハッセ)と呼ばれている方で、ニッケルハルパの製作家であり、演奏家です。

ウップランド地方北部のÖsterbybruk(エステルビー・ブルーク)出身で、「Österbybrukの伝統を伝えた人物」としてよく知られています。

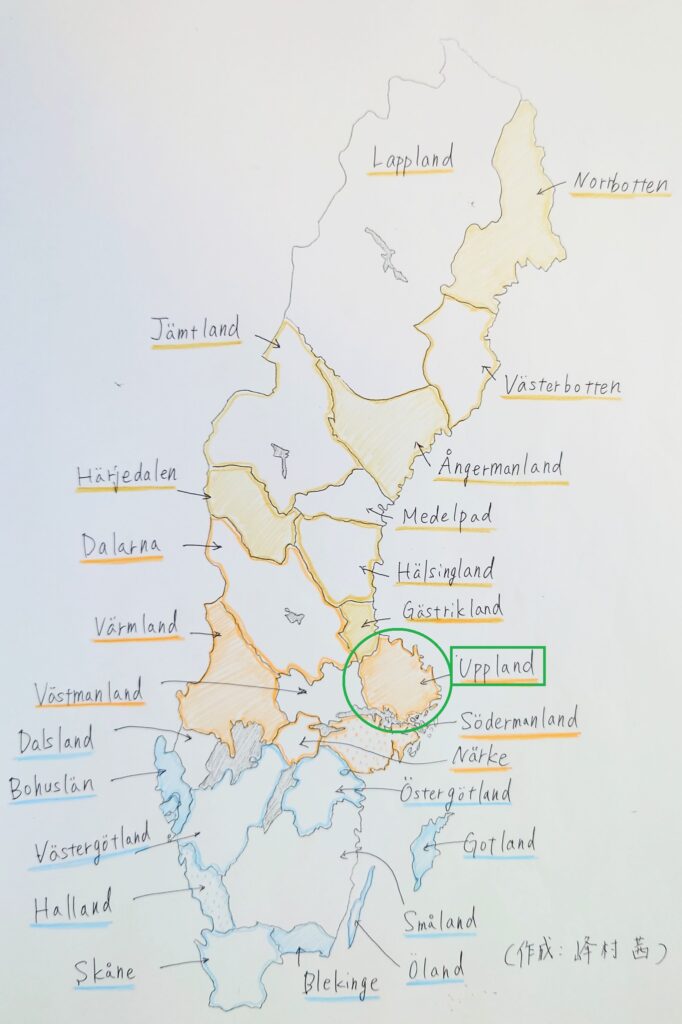

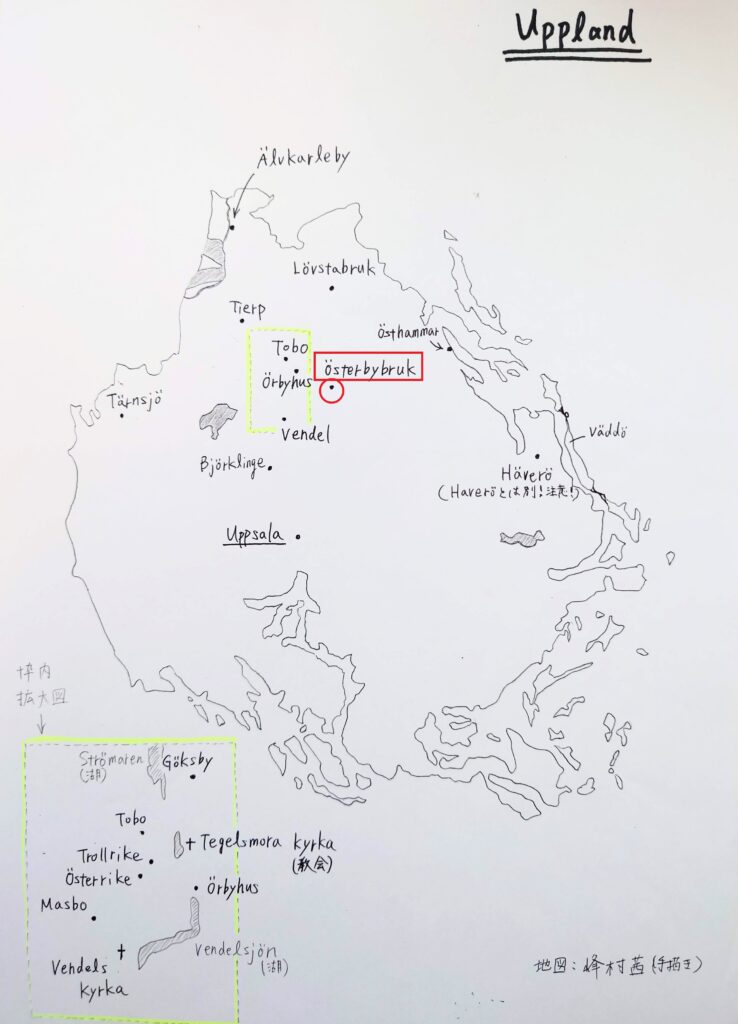

ウップランド地方はスウェーデンの中でもこちらです↓

そして、Österbybrukはウップランド地方の中でもこの赤い印の辺りです↓

Hasseの肩書はたくさんあり、ニッケルハルパの製作家・演奏家だけではなく、鍛冶屋、ジャズミュージシャン(特にコルネット)としても活躍しました。

「最後のワロン方式の鍛冶屋」

彼はワロン人(ベルギー南部のワロン地域の人)の祖先を持っていて、「ワロン方式の鍛冶屋」(Vallonsmed)の14代目だったそうです。

ただ、19世紀頃からこのワロン方式の鍛冶が徐々に別のものにとって代わられていたことから、Hasseも自身のことを「Den siste vallonsmeden(=最後のワロン方式の鍛冶屋)」と呼んでいました。

(スウェーデンでは、17世紀にLouis De Geer(ルイ・デュ・ヤール(←※スウェーデン語読み))という人によって、このワロン方式の鍛冶が導入されたそうです。鍛冶屋という職業自体は今現在も残っています)

鍛冶の労働環境は過酷なもので、夏は暑く、冬は寒く、また、「煙」が身体にもあまり良くないということで、Hasseの父はHasseには「鍛冶屋ではなく大工になってほしかった」そうです。

Hasseも鍛冶屋・大工としての教育を両方受けましたが、鍛冶屋としての方が稼ぎが良かったので、40代半ば頃までは鍛冶屋として働いていました。

(鍛冶屋として働き始めたのは1956年(25歳頃)。それより前は、船上でのウェイターとして働き、その経験を通して外国の文化にふれたり、英語を独学で学んだそうです)

ジャズミュージシャンとして

また、Hasseは10代前半頃からコルネットを始め、ジャズバンドを結成したり、ニューオーリンズにも何度も足を運ぶなど、ジャズのミュージシャンであり愛好家としても知られています。

こちらの動画でもジャズを歌ったり演奏したり(冒頭・最後)、たくさんのコルネットのコレクションを見せてくれたり(44分頃~)、ジャズへの愛がとても深いことがよくわかります。

この動画はHasseについてのドキュメンタリー動画で、鍛冶の話(10分頃~)や、ニッケルハルパの話と演奏(31分頃~)、小さい頃の両親の話や、同時代の演奏家の話も出てきます。

ニッケルハルパを始めたのは40歳の頃

Hasseがニッケルハルパを始めたのは、1970~1971年(40歳頃)のことでした。

当時(1960年代頃)はウップランド地方北部のニッケルハルパの伝統が失われつつあり、Hasseは「この伝統をのこしたい・伝えたい」と思っていたそうです。

そこで、彼は1970~1971年に行われた、Eric Sahlström(エリック・サールストルム。ニッケルハルパの演奏家・製作家)によるニッケルハルパの製作コースに参加しました。

この時に、ニッケルハルパ(クロマチックタイプ)を製作しただけではなく、ニッケルハルパの弾き方も教わったそうです。

その後、自分で製作と演奏を続け、1974年には鍛冶屋をやめ、フルタイムのミュージシャン・製作家となり、他の人にも教えるようになります。

Hasseが影響を受けたのは、Film(フィルム)出身の演奏家Justus Gille(ユストゥス・イッレ。1897-1987)とViktor Vikman(ヴィクトル・ヴィクマン。1897-1984)だそうです。

その2人の写真と演奏↓

そしてもちろん、演奏と製作を教わったEric Sahlströmからも大きな影響を受けるとともに、演奏仲間のCeylon Wallin(セイロン・ヴァリーン)とも、よく一緒に演奏をしていたそうです。

製作家としてのHasseは、さきほど紹介したドキュメンタリー動画の中ではすでに「242台のニッケルハルパを製作した」と話していて、動画内で作っているのが243台目とのことでした。

ニッケルハルパは時代や地域によって異なるタイプ(モデル)のものがありますが、Hasseは古いタイプの楽器から現代のクロマチックのタイプのものまで、様々な楽器を作っていたそうです。

私がニッケルハルパを始めた頃にはHasseはすでに亡くなっていましたが、彼について話す時は皆さんとても楽しそうで、明るくあたたかい存在感のある人だったのだな、というのが伝わってくる人です。

動画を見ていても、ユーモアがあるのがすごく伝わってきます。

また、演奏も軽やかなタッチで自由に、楽しそうに弾いている姿が印象的です。多くの人が憧れ、愛された演奏家というイメージがあります。

英語のインタビュー・演奏の動画があるので、もしよければこちらもどうぞ。

今回、参考にしたのはこちらです。

・さきほどのドキュメンタリー動画「Hasse Gille – den sista vallonsmeden」

・Wikipedia「Hans Gille」(スウェーデン語)

・Wikipedia「Vallonsmide」(スウェーデン語)(ワロン方式の鍛冶)

・Wikipedia「Justus Gille」(スウェーデン語)

・Wikipedia「Viktor Wikman」(スウェーデン語)

今回は、Hasse Gilleについてご紹介しました。

ニッケルハルパで留学した時に、学校周辺の地域の案内でよく「ワロン人が~」という説明を受けたのですが、当時はあまり理解していなかったので、あらためて調べることができて良かったです。

また、さきほどのドキュメンタリー動画も、実は最初に見た時は内容がよく頭に入ってこなかったのですが、何回も見ているうちに意味がわかってきました。

鍛冶のハンマーのシーンなどはとても迫力があり、おもしろいです。

Hasseの動画は、さきほどの英語のインタビュー動画もそうですが、最近になって(一昨年から去年くらいから)公開してくださっているインタビュー動画・演奏動画がいくつかあります。

(伝統音楽愛好家のために、製作者が厚意で公開してくれているものみたいです)

興味のある方は、ぜひご覧ください。私も何回か見ていますが、何度でも見たいと思います。