立て続けに演奏家のことを調べていると、頭がこんがらがるかもしれないと思ったので、今回はこれまで調べていて感じたことや、調べたことのまとめを書いていきたいと思います。

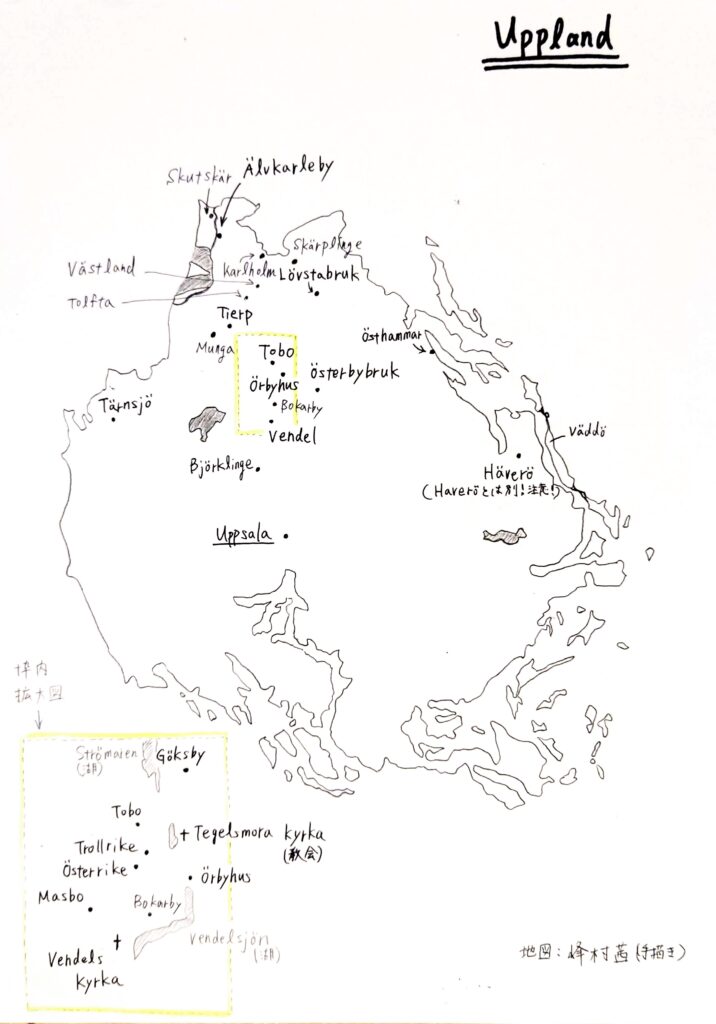

ウップランド地方の地図

私が自分で書いたウップランド地方の地図ですが、少し地名を書き足しました。クリックすると1枚だけで見られると思います。

(写真に撮ってから明るさなどを調節しているので、拡大するとピンボケのようになってしまうのですが…)

こうして見てみると、「ウップランド地方北部」にニッケルハルパの演奏家関係の地名が集中しているのがわかるかと思います。

(私が南部の地名をあまり書いていないだけかもしれませんが。それでも、ニッケルハルパをやっていてよく聞く地名は、地図に載っている辺りが多いかなと思います)

だから何というわけではありませんが、「へぇ~」と思ったので書いてみました。

調べたことを書く際に気をつけていること

普段、調べたことを書く際に気をつけていることがいくつかあるのですが、おそらく私が一番気をつけているのは、「営業妨害や著作権侵害にならないように」ということです。

これは、CDが一番多いかなと思うのですが、スウェーデンの伝統音楽や演奏家の情報って、あまりネットに載っていないものも多いんですね。

それを、現代の演奏家が自分で調べて、CDのブックレットなどに貴重な解説を載せていたりするのですが、そのCDの解説を私がうっかり無断転載しないように気をつけています。

(…と書いておいて、もしかして過去の記事で書いてしまっているのがあるかもしれませんが。もしあったらすみません。削除しますので)

で、「ネット上にすでにある情報」で「誰でもアクセスできるもの」なら、その辺の心配が少なくて済むかな、と思うので、なるべくWikipediaやYouTubeなどを使うようにしています。

(Wikipediaは信頼できない情報もあると思うのですが、伝統音楽関連のスウェーデン語のページはきちんと書いてあるものが多いと感じています)

ただ、ウップランド地方の演奏家に関する「本」だけは使ってしまいますね。これもあまりたくさん載せるとダメだなと思うのですが。難しいです。

そのまま載せるというよりは、私の方で説明を補足したり、色々付け足しながら、参考にする程度が一番良いなと思うので、良いバランスが見つけられると良いですね。

私は基本的に発信することが常に怖いし、何もやらなくて良いならSNSはやらない派なので、その辺を折り合いをつけながら、引き続き地道に頑張っていきたいと思います。

調べたり学んだりするのは好きなので、知的好奇心を持って取り組んでいきたいです。

昔の演奏家の置かれている状況が少しずつわかってくる

ここのところ、18~20世紀にかけての色々な地方の演奏家(中部~北部の地方の演奏家)を中心に調べていますが、同時代の演奏家たちを調べることで、「当時の演奏家たちの置かれていた状況」がわかって、非常におもしろいなと思いました。

From-Olleの劇もそうでしたが、当時の時代背景がわかると、内容が理解しやすいです。他の演奏家のエピソードを読んでいても、情報が頭に入ってきやすくなるんですね。

点と点がつながり、線になるのがとても楽しいです。

たとえば以下の点は、18~19世紀の演奏家に共通していると感じる要素です。

- 結婚式(ダンス含む)での演奏をしていた

- キリスト教の信仰復興(リバイバル)の影響を受けた(楽器=悪魔の道具・罪とみなされた)

- ネッケン(精霊)に教わったとか、魔法や魔術が使える、と噂された

全員がこれに当てはまるわけではありませんが。かなりの確率で出てきますよね。

また、それぞれの演奏家のルーツも、地方の特色に根付いているものが多く(職業や血筋や地縁など)、演奏家1人を調べるだけでも、当時のその村の人々やその地域の人々のルーツまでもなんとなく察せられるような気がしました。

たとえば、イェムトランド地方の演奏家Lapp-Nils(ラップ・ニルス)はサーミ人(北欧の中でも北部の先住民族)のルーツを持っていますが、同時代の(近くの地域の)他の演奏家にも同じような人たちがいたとか。From-Olleの劇にもサーミの登場人物が出てきたりとか。

ヴェルムランド地方の演奏家Lomjansguten(ロムヤンスギューテン)はfinskog(フィンスコーグ。フィンランドから移住してきた人たちの住んでいた地域の総称)の出身ですが、このfinskogはスウェーデン西部に点在しており、ダーラナ地方の演奏家Pekkos Per(ペッコス・ペール)の出身地Bingsjö(ビングショー)もfinskog(finmark)のエリアであった、とか。

そのBingsjöはダーラナ地方の中でもヘルシングランド地方に近い所なので、Bingsjö出身の演奏家たち(Pekkos一族や、Hjort Anders(ヨット・アンダーシュ)など)はヘルシングランド地方の曲をレパートリーに持つ人も多い、とか。

ウップランド地方には鉱山があり、その影響でワロン人が招かれ製鉄が盛んになり、ワロンのルーツを持つ20世紀の演奏家Hasse Gille(ハッセ・イッレ)や、19~20世紀の演奏家Wilhelm Gelotte(ヴィルヘルム・ファロット)らがいた、とか。

こういう情報が積み重なってくると、全体像が見えてきてとてもおもしろいな、と思うんですよね。

今はまだスウェーデン中部~北部の地域にとどまっていますが、南部の方も調べるとおもしろいと思います。南部は後回しにしようと思っていたのですが、つまみ食い的に調べるのも良いかもしれません。

以前の私は、「どこかの地方だけをひたすら掘り下げるべき」と思っていたのですが、最近考え方が少し変わりました。色々知るのって楽しいし、その気持ちを止めなくて良いと思ったんです。

なので、伝統音楽を楽しむ方法として色々なアプローチが存在していて良いと感じています。

最近調べた演奏家たち

最近調べた演奏家たちのことを、地図でまとめました。地図、大きいサイズのまま載せます。

ウップランド地方(Uppland)の演奏家は、過去のブログ記事でたくさん書いているのですが、とりあえず最近のものだけ載せています。順番は私が書いた順で載せてしまったので、年代順ではありません。

こうして見てみると、あらためてスウェーデン中部~北部の人をとりあげているのがよくわかるかと思います。

という感じで、今回は他愛のない話をいくつか書きました。

こういうオタク的な内容を書くのは、以前はかなり遠慮していました。誰も興味が無いと思ったし、読まれないと思っていたし、他の人がこういう話をしているのを「専門的すぎて…(笑)」といじる人がいるので、「そう言われるのは嫌だな」と思っていたからです。

でも、興味のある人は実は結構いらっしゃるので、もっとたくさん、色々掘り下げながら紹介していきたいと思います。

文字の情報に興味の無い方は(そういう方はここまで読んでいないかもしれませんが)、インスタグラムの方で毎日1曲演奏動画をあげているので、そちらで色々聞いていただけたら嬉しいです。5月半ばからやっているので、今のところ90曲くらいあがっているかと思います。

では。