昨日に続いて、無印良品さんの「BGM8 STOCKHOLM」(スウェーデンの伝統音楽を集めたCD)に収録されている曲を私の視点で(勝手に)解説していきます。

昨日の記事→無印良品BGM8に収録されている曲を解説①

今回、掘り下げていたら1曲しか書けなかったのですが、楽しんでいただけたらと思います。

解説

3.Schottis från Indal(インダールに伝わるショッティス)

演奏家について

演奏は、Göran Månsson(ヨーラン・モンソン、笛)、Roger Tallroth(ローゲル・タルロート、テナーギター)。

お二人とも、同時ではありませんが、それぞれ別の機会に来日して何度も日本で演奏しているので、日本にもファンの方が多いですね。もちろんスウェーデンの伝統音楽界でもすごく有名です。

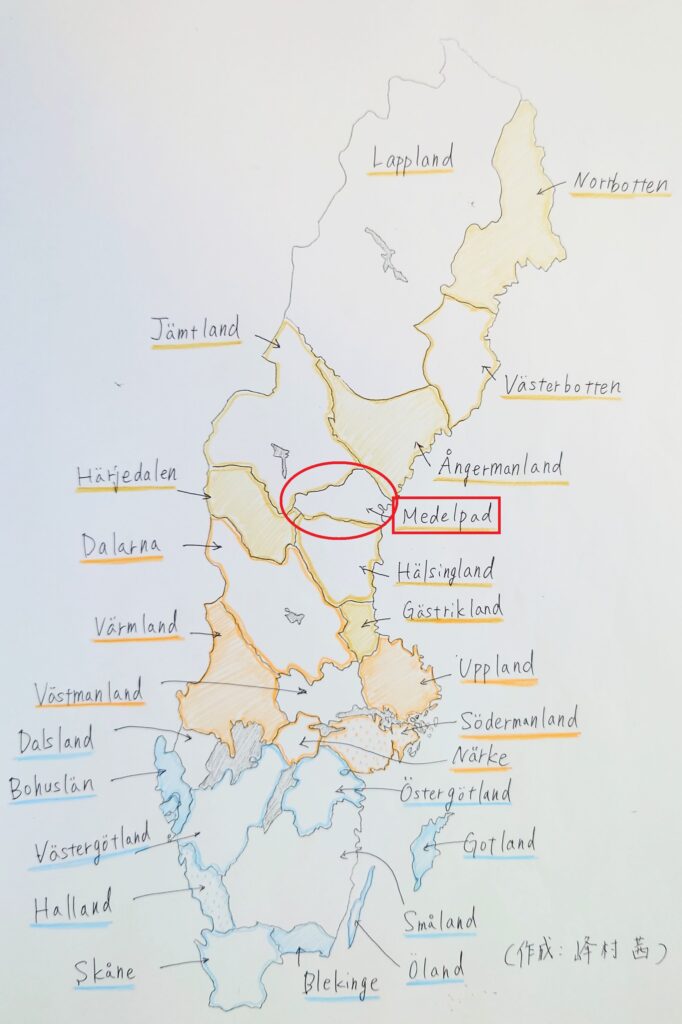

笛のGöran Månsson(ヨーラン・モンソン)は、スウェーデン北部メーデルパッド地方の演奏家です。日本とはかなり繋がりのある方です。メーデルパッド地方↓

ハーモニーフィールズという、北欧のアーディストを招聘している会社のHPにGöranの日本語での紹介がたくさん載っています。以前ハーモニーフィールズさんのInstagramで、「関西で北欧音楽を広めたのはGöran Månsson!」とうたわれていました。関東でももちろん公演などよくされています。

来週から日本でのツアーがあるそうです→ヨーラン・モンソン(ハーモニー・フィールズ)

私自身はGöranとの面識は全くありませんが、ここ数年でも関東公演を何度かされているので、六本木辺りのお寺での演奏を2回聞きに行きました。今回のツアーはお寺公演は無いみたいで残念ですが。

また、ギターのRoger TallrothはVäsen(ヴェーセン)というバンド(トリオ)で有名で、スウェーデンでも、伝統音楽のギター系を演奏する若いミュージシャンの多くがRogerに憧れており、彼から影響を受けている方が多いです。

彼はもともとフィドル経験もある(ミュージシャンとして活動する前だと思いますが)ことから、「フィドルの演奏で培ったメロディへのアプローチの方法をギターの演奏にあえて取り入れている」(TV番組での本人談)そうです。伴奏というよりはアンサンブルとしての演奏という感じです。メロディをとることもあります。今回の曲もそうですね。

以前、スウェーデンでVäsen(ヴェーセン)のライブを聞いた時に、Rogerの娘さん(の1人?)が日本のゴスロリにはまっている、とMCで言っていました。

その娘さんの名前がついた曲がVäsenの最終アルバムの中にあるのですが、さらっとした爽やかな曲調の一部にいかつい感じのメロディが入っていて、それが「ゴスの時の(娘さんの)人格を表している」と話されていたのが印象的です。

今回のBGM8のサウンド・プロデュースも担当されていて、GöranのCDでも、確かRogerとの二人の演奏が入っていたと思います。

曲についてー「ハラルド・ダニエルソン伝承のショッティス」

この曲は、こちらのCDでは「インダールに伝わるショッティス」という名前ですが、スウェーデンでは「ハラルド・ダニエルソン伝承のショッティス(Schottis efter Harald Danielsson)」という名前で知られているかと思います。

(「インダール~」の方の名前で検索するとあまり検索結果が出てこないかもしれませんが、「ハラルド・ダニエルソン~」の方をスウェーデン語名で検索すると、他の人の演奏もいくつか出てきます。たとえば→Elin Jonsson&Mats Berglund(エリン・ヨンソン&マッツベリィルンド)演奏家2人による演奏動画、曲が伝わっている地域の近くの、演奏家の地域サークルÖstersunds Spelmanslagによる演奏(CD)、スウェーデンのカルチャースクール的な(?)学校の発表会での演奏)

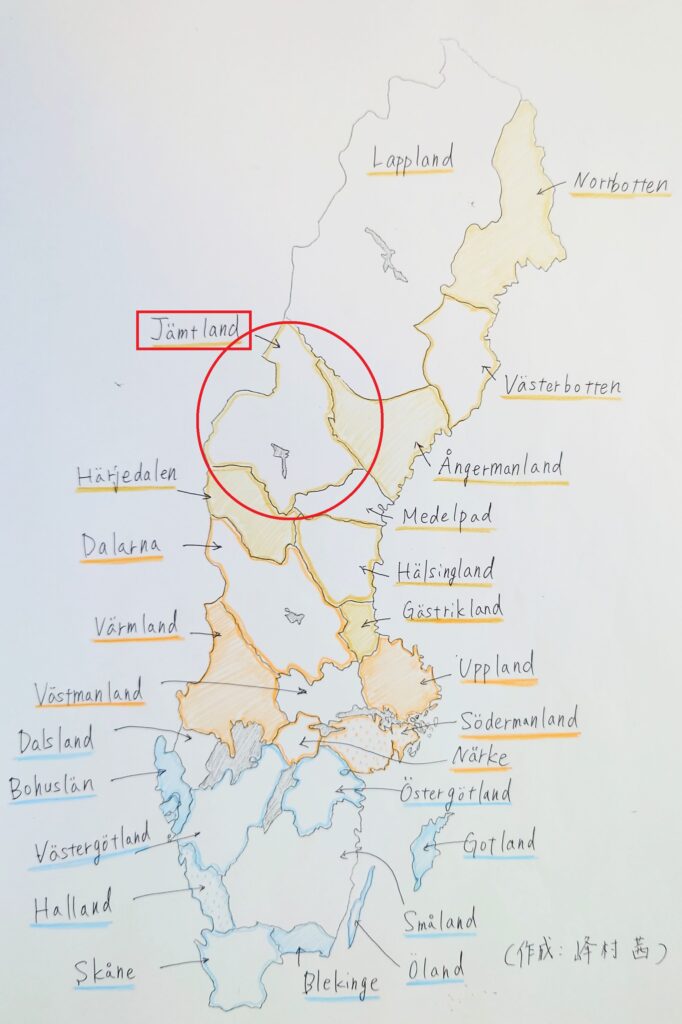

スウェーデンの中でもイェムトランド地方(Jämtland)の曲だそうです。イェムトランドは、昨日の記事の2曲目のトリオTriakel(トリアーケル)のフィドルKjell Erik Eriksson(シェル・エリック・エリクソン)がレパートリーを多く持つ地域でもあります。

イェムトランド地方は、左隣がノルウェーなので、ノルウェーとの人や文化の行き来も多く、曲もノルウェーの曲の影響を受けているものや混ざっているものが多くておもしろいです。

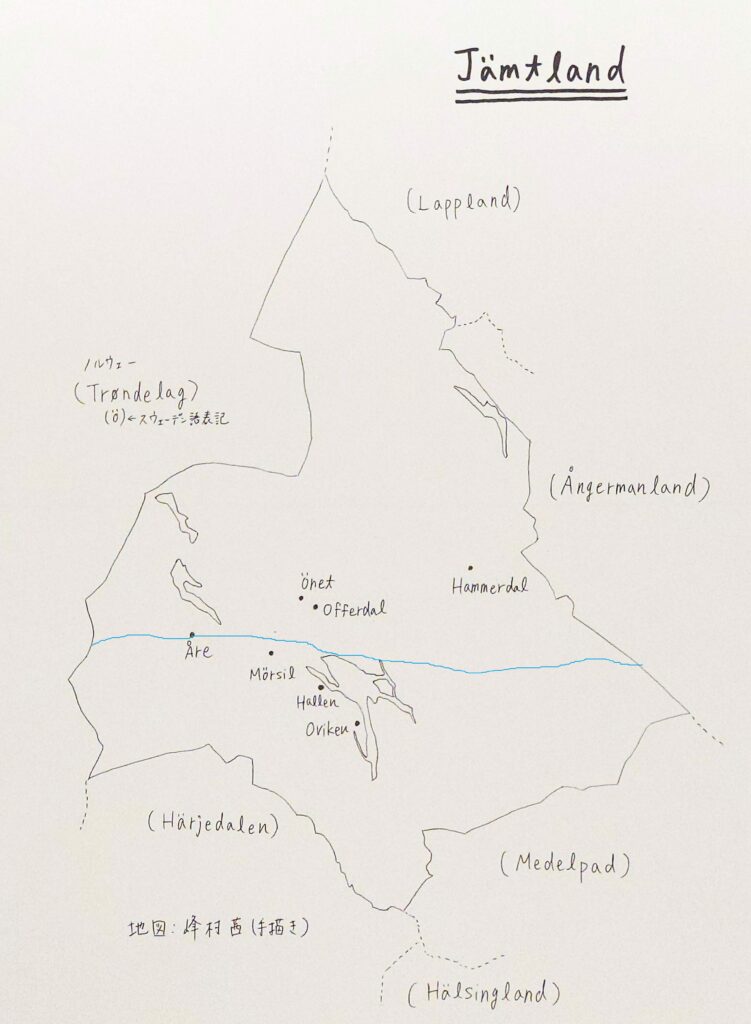

イェムトランド地方の地図↑曲名の「Indal」(インダール)という地名がどこなのかよくわからなかったのですが、どうやら川の名前っぽい(=Indal川)感じだったので、だいたいの川の流れを、水色で書いてみました。もしかしたらこの川全体ではなくて、そのうちの一部の川と地名を指すかもしれません。お隣の地方まで流れているみたいなので、隣の地方にもIndalという地名があります。

イェムトランド地方の地図↑曲名の「Indal」(インダール)という地名がどこなのかよくわからなかったのですが、どうやら川の名前っぽい(=Indal川)感じだったので、だいたいの川の流れを、水色で書いてみました。もしかしたらこの川全体ではなくて、そのうちの一部の川と地名を指すかもしれません。お隣の地方まで流れているみたいなので、隣の地方にもIndalという地名があります。

ショッティス/ホッティス(ダンス/曲)

この曲は「ショッティス(Schottis)」という曲で、2拍子のダンスの曲です。いつも日本語だとショッティスと書いてしまいますが、スウェーデンでは「ホッティス」と発音する人も多いです。

Schottisという名前からすると、「スコットランドの・スコットランド風の」といった意味が連想され、スコットランドから来たダンスなのか?と思われていますが、その根拠を示すものは特にないそうです(→否定も肯定もできないみたいです)。

1830年代にドイツで流行、その後パリでも踊られ、スウェーデンには19世紀の終わり頃にはすでに踊られていたそうです。スウェーデンの他の曲(ポルスカなど)と比べると、比較的新しめのダンス、とも言えます。(Wikipedia「Schottische」)

(Schottisで検索すると、IKEAさんのブラインドが出てきます。スウェーデン関係の単語を調べると、ちょくちょくIKEAの家具が検索結果に出てくることがあり、「スウェーデンならではの単語を商品名につけるのが上手いな」と思います。私も大学生の頃はIKEAのレストランでアルバイトをしていました)

ノルウェーに近い地域のスウェーデンのショッティス

ここからはちょっとオタクの語りになりますが…(ここまでもそうかもしれませんが…)

さきほど、「イェムトランド地方の文化はノルウェーの文化と混ざっているものも多い」と書きましたが、この曲もまさにそうで、スウェーデンの「ショッティス」という曲は、実はリズムのパターンが2つあるんですね。

わりと均等に「タカタカ…」と(8分音符や16分音符のリズムで)すすんでいくものと、今回の曲の様に跳ねる感じで「タッカタッカ」と(3連符の最初の2つがくっついたリズムで)すすんでいくもの。

実際にはその2つが混ざっている曲が多いのですが、特に後者の「タッカタッカ」の割合が多い、というか「曲全体がタッカタッカのリズムである」のが、ノルウェーとの国境付近のスウェーデンのショッティスの特徴になるかな、と私は感じています(おそらくノルウェーの曲がそうなのだろうと思います)

なので、この曲1つをとっても、ノルウェーと近い地域のショッティスなんだな、というのが感じられます。

ショッティスのダンス自体はこのようなダンスです。2人で踊ります。私はダンスは得意ではない(…得意な人に「こいつとペアだと踊れないな」と思われるのが怖い)のですが、ショッティスは比較的チャレンジしやすいダンスでした。

こんな感じで、1曲だけになってしまいましたが、明日また別の曲をご紹介したいと思います。

今回調べていて思ったのですが、このBGMシリーズの曲ってYouTubeでも3万回くらい再生されているんですね。すごいですね。

アルバムの1曲目が7万回、2・3曲目が3万回、その他が2万回弱ぐらい。配信が開始されたのが2021年で、今から4年前みたいですが、これは伝統音楽系の再生数としてはかなり多い数字かも、と思ってしまいました。

聞いている方がどこの国の人なのかはわからないので、確かなことは言えませんが、おそらく日本の方が多いのではと思います。スウェーデンの伝統音楽って、日本ではあまり聞かれることが無いと思っているのですが、この再生回数を見ると、「無印良品という窓口があることで、伝統音楽も聞かれるんだな」と思いました。

日本の、北欧の伝統音楽の業界の方で、よく「伝統音楽はとにかく集客できない」というのを口癖にされる方が結構いらっしゃるのですが(実際そうなのかもしれませんが)、とっかかりになる窓口やきっかけがあれば、スウェーデンの音楽を楽しんでいただく土壌は日本にもあるのかな、と思っています。