無印良品「BGM8 STOCKHOLM」の曲を私なりに解説していきます。

これまでの記事↓

どんどん行きたいと思います。

解説

6.Säckpipslåt från Norra Råda(ノッラ・ローダに伝わるバグパイプの曲)

演奏家

このお二人はこれまでの5曲には登場していませんでした。Mikael Marin(ミカエル・マリーン、Violino grande)とLeo Svensson(レオ・スヴェンソン、チェロ)です。

(Violino grandeは、日本語名でなんと言うのかわかりませんでした、すみません)

Mikael Marinは、これまでの曲に出てきたOlov JohanssonやRoger Tallrothと一緒に、「Väsen」(ヴェーセン)というバンドで活躍してきた演奏家です(現在、ヴェーセンはOlovとMikaelの2人のみ)。日本にも何度もいらしているので、やはり多くのファンの方がいらっしゃいます。ヴェーセンのコンサート動画→Milennium Stage

そしてLeo Svenssonは、Leo Svensson Sander(レオ・スヴェンソン・サンデル)という名前で、伝統音楽以外にも即興音楽やポップス、演劇や映画音楽の作曲などでも活躍しています。チェロ以外にも、ミュージックソー(鋸)の演奏もしています。(Wikipedia「ミュージックソー」)

Leo Svenssonは、私も伝統音楽のCDでほんの少し聞いてはいたのですが、きちんと調べたのは今回が初めてだったので、「こういう方だったのか」と思っています。私の印象ですが、少し暗めの深い感じ(即興の緊張感のある感じ)の音楽を中心に演奏している方なのかな、という印象です。

Leo SvenssonのHPからYouTubeクリップが見られます→Leo Svensson SanderのHP「LISTEN」のページ

Leoの伝統音楽の演奏だと、フィドル奏者のAnders Norudde(アンダーシュ・ノルウッデ)を中心としたCDアルバム「Med hull och hår」や、同じくフィドル奏者のMats Berglund(マッツ・ベリィルンド)のトリオのアルバム「Mats Berglund trio」で演奏されています。(リンク先はYouTubeの再生リストです)

ヴェルムランド地方の演奏家と一緒に演奏しているようなので(上記のAnders NoruddeとMats Berglundなど)、もしかするとLeoもヴェルムランド地方出身の人なのかな?と思っていますが、これは私の想像です。

曲について

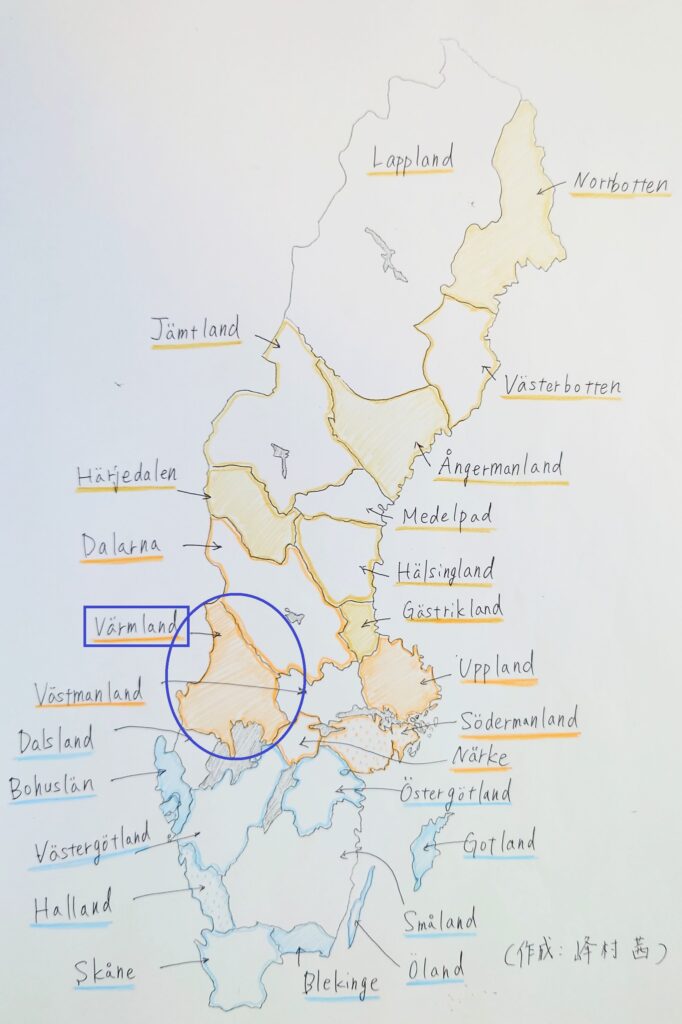

そんな2人の演奏する曲ですが、「ヴェルムランド地方に伝わるバグパイプの曲」です。ヴェルムランド地方(Värmland)はこちら↓

ヴェルムランドも、隣がノルウェーになります。ノルウェーの首都オスロとも非常に近いです。

曲名にある「Säckpipa」(セックピーパ)というのはバグパイプのスウェーデン語名です。säck(セック)が袋(リュックサックとか、ナップザックの「ザック」と同じと覚えると少しわかりやすいかもしれません)、pipaが笛(パイプ)。

(låt(ロート)は「曲」という意味です)

「スウェーデンとバグパイプ」というのは、あまり印象が無いかもしれません。実際、フィドルほどメジャーなわけではありませんが、かといって全く無いわけではないんですね。スウェーデンでバグパイプを演奏される方の中には、他の楽器の演奏家である人も多いのですが、こちらのOlle Gällmoはバグパイプの専門家(演奏家・製作家)としてよく名前を聞くように思います。

Olle Gällmoによる同曲のバグパイプでの演奏(YouTube)

また、こちらも別の方々による同曲の演奏。1974年の録音です。

Bröderna Lindqvistらによる同曲のフィドル演奏(YouTube)

楽器が違うとやはり雰囲気が違いますね。

この曲はその他にも、色々な人や楽器によって演奏されていますので、興味のある方は調べてみてください。

曲が伝わっているNorra Råda(ノッラ・ローダ、北ローダ)はこの辺りです↓

7. Gammal Halling(古いハリング)

演奏家

演奏は、3曲目と同じGöran Månsson(ヨーラン・モンソン、笛)、Roger Tallroth(ローゲル・タルロート、12弦ギター)です。

(演奏家の紹介は、3曲目の紹介の方もご覧ください→無印良品BGM8に収録されている曲を解説②)

曲について

この曲だけ他の曲より「いいね」が少ないなと思ったのですが、曲が短いからでしょうか。

もしくは、「Halling」(ハリング)という曲の独特さにあるかもしれません。

ハリングは、ノルウェーのダンス/曲で、2拍子の曲(6/8拍子ととれるものもある)です。

もともとはハーディングフェーレ(ノルウェーの楽器。フィドルに似ているが、装飾が多く共鳴弦がついていて、独特の響きがある)と打楽器などで演奏されていた、とも言われています。自らの魅力を見せつけるために、男性のソロ、もしくは2人以上の場合は競い合うように踊られる、アクロバティックなダンスです。

よく見るのは、棒の先につけた帽子を足で落とす場面などでしょうか。ダンスの様子がこちらです↓

不思議な感じの独特なダンスですよね。

こちらの動画の記述によれば、「ハリングは北欧のダンスとしてはかなり古いダンスの1つで、1600年代頃の記述までさかのぼることができる」そうです。この動画はコンテストの優勝者の動画のようです。

BGM8の話にもどりますが、ハリングがもともと「ハーディングフェーレと打楽器で演奏されていた曲」ということから、ギターのRogerの演奏の「ジャジャン、ジャジャン」というのは打楽器の感じを出しているのかな?と私は想像しています。また、ハリングがソロパフォーマンスであることからも、結構「緊張感のあるダンス」だと私は解釈しているのですが、この「ジャジャン」が緊張感を生み出しているかな、と。

Göranの笛も、2拍子の感じがはっきり出ている演奏ですよね。ギターが入る前から、ハリングのリズムと雰囲気が感じられる演奏になっています。

ハリングはノルウェーのダンス/曲ですが、スウェーデン(特にノルウェーと近い側)でも演奏されています。なのでこの曲も、詳細情報はわかりませんでしたが、ノルウェーのものか、ノルウェーと近いスウェーデン西部で演奏されている曲なのかな?と思っています。

短いなかに、古さを感じさせる音色がつまっている曲です。

以上、6・7曲目の解説でした。

1曲1曲とりあげていると、時間はかかりますが、それぞれの演奏を丁寧に聞くことができておもしろいなと思います。

では、今日は平日としては週の半ばですが、良い一日をお過ごしください。