ヘルシングランド地方の音楽を紹介した時に、「Hultkläppen」(フルトクレッペン)と呼ばれる演奏家(フィドル奏者)の名前を出しました。

今回はこのHultkläppenについて、もう少し詳しくご紹介したいと思います。

それぞれの地方の伝統音楽の特徴(4)(ヘルシングランド地方)

Hultkläppen(フルトクレッペン、1834-1898)

Hultkläppen(フルトクレッペン)、本名はPehr(Per) Abrahamsson Hult Alcén。

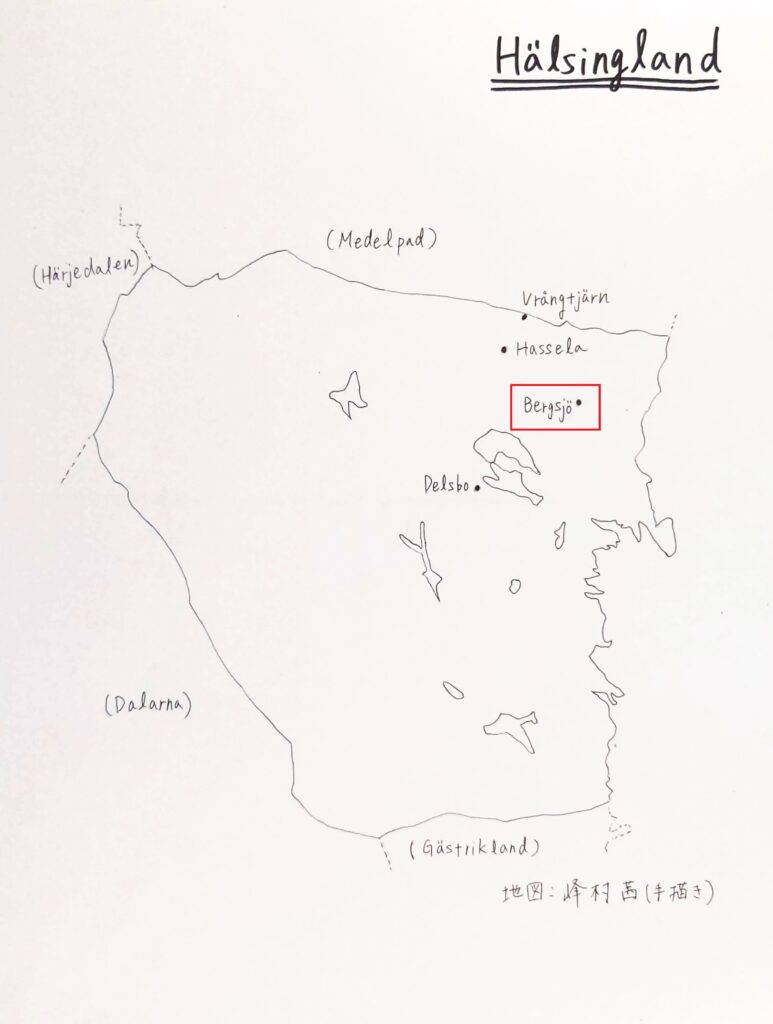

ヘルシングランド地方のBergsjö(ベルィショー)出身です。地図の赤枠内の●のあたりです。

あだ名(通称)の「Hultkläppen」というのは、「Hult家の男の子」という意味です。

(「Hult」は父親の名字。「Kläpp」というのは当時の地元(Bergsjö)の言葉で「男の子」を指していたそうです)

彼はフィンランド系スウェーデン人(フィンランドにルーツを持つスウェーデン人)で、1809年にスウェーデンが、フィンランドをめぐるロシアとの戦争(第二次ロシア・スウェーデン戦争、フィンランド戦争)に負けた際、多くのフィンランド人がスウェーデンに逃れてきました。

そのうちの1人が彼の父親でした。

彼の父親はBergsjöに住み、6人の子どもが生まれました。その一番目の子がPehr(Hultkläppen)でした。

(※戦争に関する説明は間違っていたらすみません。あまり詳しくないもので…)

生い立ち

さて、Hultkläppenはヘルシングランド地方の伝説的な演奏家(フィドル)の一人ですが、当時から有名な演奏家だったようです。

彼については写真や絵も残っておらず、彼に関する言い伝えもいくつか違うバージョンがあるようですが、そのうちの1つとしてご紹介していきます。

Hultkläppenは、母親を通じて音楽を学びました。

彼の母、Lenaは何百もの歌(Trall、Vallåt、Vispolskaなど)をそらで歌うことができ、近隣の村々で知られていました。

(※Trall(トラッル)…歌詞無しで歌うこと←Trall(トラッル=歌詞の無い歌を歌う歌唱法)について)

(※Vallåt(ヴァルロート)…家畜を呼ぶ歌。高い声で遠くまで呼びかけるような歌)

(※Vispolska(ヴィ―スポルスカ)…ポルスカを、演奏するのではなく歌うこと)

Hultkläppenもよく、母と一緒に歌っていたそうです。

これは言い伝えですが、「Hultkläppenはとても難しいポルスカでも、一度それを聞けばもうそれを歌えるようになってしまった」とか。

楽器を始めた彼は、14歳で家を出て、ダンスの演奏家として生計を立てるようになります。

近隣の村々の「昔ながらの演奏家」を訪ね歩き、彼らから演奏や曲を学ぶことが好きで、「古い曲」に生涯ずっと興味を持ち続けていたそうです。

若い頃から、ヘルシングランド北部ではすでに、良い演奏家だとして彼のことが知れ渡っていました。

結婚後、また一人になる

1865年(31歳の頃)、彼は結婚し、3人の子どもを授かりますが、そのわずか12年後(43歳の頃)、妻は亡くなり、子どもは売られてしまいます。

それから、Hultkläppenは何カ月もの旅に出ました。

ヘルシングランド地方だけでなく、メーデルパッド地方、イェムトランド地方、そしてヴェルムランド地方など。フィドルと弓を手にしながら。

妻が亡くなった後、彼は社会と関わることに難しさを感じるようになります。村の働き者の農民たちは、演奏家である彼を「働かないだめな奴」として見ていたからです。

しかしHultkläppen自身は、彼の音楽を必要としてくれる人のために演奏しました。それは主に若者、貧しい若い農民たちでしたが、その他にも、働いていた人たち(材木屋、船乗り、線路工夫など)の中にも彼の演奏のファンがいました。

演奏家としてのHultkläppen

当時、この地域(HasselaやBergsjöといった地域)の演奏家の中心地といえば、Svärds loge(※Hultkläppenがよく演奏していた場所として有名なところ)という所で、彼はここでたくさんの演奏をし、演奏家としての評判が広まっていきました。

踊り手たちは皆ダンスが上手でしたが、Hultkläppen自身が一番喜んだのは、その場にいる全員が一緒に踊るダンス(輪になって踊るringdansなど)の時でした。

彼にとって、周囲の人とのつながりはとても大事なものだったからです。

彼の生きていた時代は、農耕社会から工業社会への変革の過渡期でしたが、ringdansのようなダンスは、ヘルシングランド地方での古い村々の人々の繋がりを表現するものでもありました。

今では、そういったダンスはクリスマスツリーの周りをまわるものくらいになってしまいましが、当時は年中、ロングダンス(långdans。これも皆で手を繋いで踊るダンス)が踊られていました。

演奏家にとって厳しい時代(リバイバル運動、禁酒運動)

19世紀の終わり頃になると、キリスト教のリバイバル運動や、禁酒運動がヘルシングランド地方でも盛んになり、特に狂信的なグループ(”Erskjansarna”ら)は演奏家たちに対して厳しく接するようになります。それはHultkläppenも例外ではありませんでした。

彼らは、「演奏家たちのダンス演奏が若者の飲酒を助長し、若者たちが真面目に働いて教会に行くことを妨げている」と主張しました。

「フィドル燃やし」も行われました。彼らは演奏家に対して、「もしもフィドルを今ここで燃やせば、自分たちに許しを乞うチャンスを与えよう」と言ったのです。

Hultkläppenはこれに対し、会合の近くであえてフィドルを弾くなどして、抵抗しました。

この話は首都の方まで届き、人々は「このままだと、地方の伝統音楽の文化が消滅してしまうかもしれない」と心配になりました。そこで、北方博物館(Nordiska museet)は1891年にスカンセン(Skansen)を作ることを決定し、演奏家たちの名誉回復をはかりました。

(※Skansenの記事で書かなかったのですが、Skansenは1891年~1963年まで北方博物館に所属する施設として運営されていました。1963年からは別組織になっています)

Hultkläppenもまたスカンセンに呼ばれ、スカンセンの最初の演奏家として、王や議会、文化人ら、招待された人々の前で演奏しました。

(ただし、スカンセン開業が1891年(彼が57歳の頃)、そしてHultkläppenの人生が~1898年なので、スカンセンに呼ばれた時点で彼の人生は残り7年ほどでした)

晩年

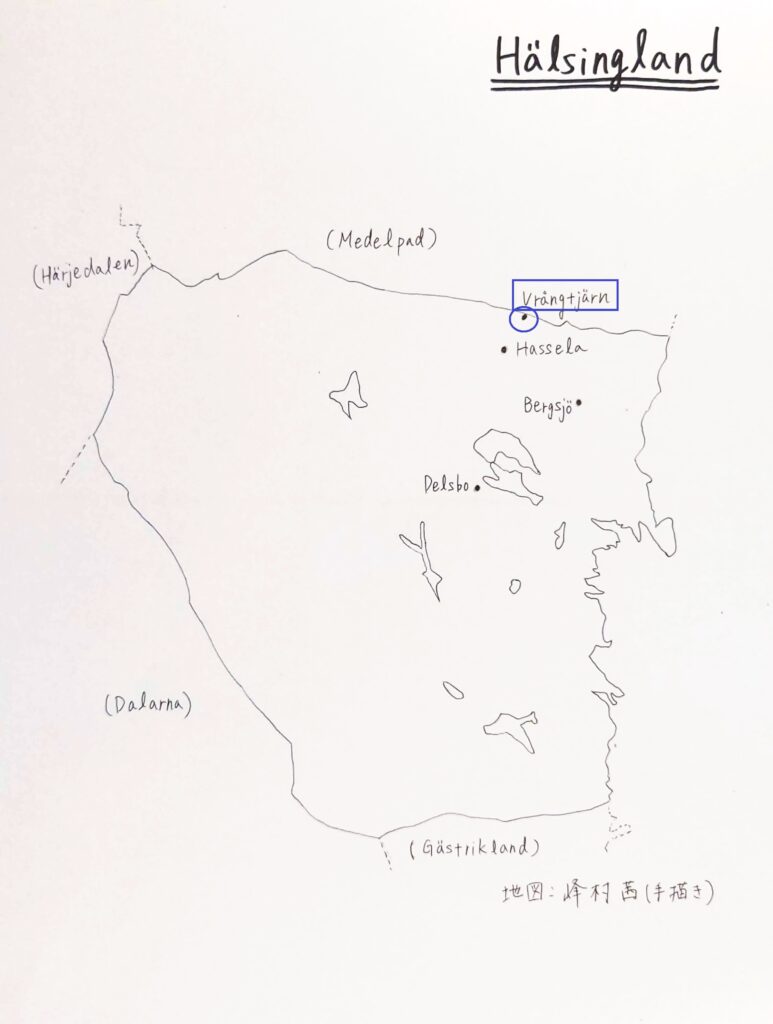

スカンセンにも招かれたHultkläppenですが、晩年(1878-1898)はVrångtjärn(ヴロングシェーン。ヘルシングランド地方とメーデルパッド地方の間のあたり)の森の丸太小屋で静かに暮らしました。

(Vrångtjärnは地図の青い所(上の方)です)

彼は、自分を痛めつけた社会と、もう関わりたくなかったのです。

ストックホルムやスカンセンにも二度と行きませんでした。

肺の病気になり、孤独に一人で暮らしました。

彼のもとを唯一訪ねていたのが、Daniel Fridという当時15歳の少年で、彼はHultkläppenに食べ物や薬を届け、そして曲や演奏を教わりました。

Hultkläppenの家の窓には死んだザリガニがぶら下げられていて、それがHultkläppenの持つ「不思議な力」の象徴にも思えたそうです。

(※昔の演奏家は、「よく不思議な力を持っていた」と語られることが多いです)

Danielのおかげで、Hultkläppenの音楽について、今、私たちも少し知ることができています。

現在ではこのVrångtjärnには、Hultkläppenの記念として(彼の小屋が建っていた場所の近くに)新しく小屋が建てられ、その小屋を「Svärds loge」(※Hultkläppenがよく演奏していた場所の名前)と呼んでいるそうです。

もともとの小屋が建っていた場所には、石碑(リンク先の3枚目の写真)が置かれているそうです。

今回は、こちらの動画をかなり参考にしました。字幕もついているので見やすいです。

その他、参考にしたページ

・Hultkläppensstugan i Vrångtjärn(現在建っている小屋と石碑について)

・Hudiksvalls Stads Hembygdsförening(小屋や石碑の写真が載っている)

ということで、Hultkläppenについて、でした。

Bergsjöの地図、曲の音源、現代の情報なども載せようと思ったのですが、ちょっと時間がなくなってしまったので今回はここまでにしたいと思います。もしかしたら後でこちらの記事に少し付け足すか、別の記事で書くかもしれません。

(※地図と現在の小屋の情報について、後から追加しました)

Hultkläppenについても、参照する情報源によって話が少しずつ違うかもしれませんが、今回ご紹介した内容はそのうちの1つということで、楽しんでいただけたらと思います。