昨日も少し書きましたが、Lapp-Nils(ラップ・ニルス、昔の演奏家)関連の演奏家のことで少し調べていて、結局調べたかった情報はあまり得られなかったのですが、

その際に見たコンサート(YouTubeの動画)が素敵だったので、その紹介と、簡単な解説などを書きたいと思います。

「Lapp Nils 150-årsminne」(ラップ・ニルス150周忌コンサート)です。

Lapp Nils 150-årsminne

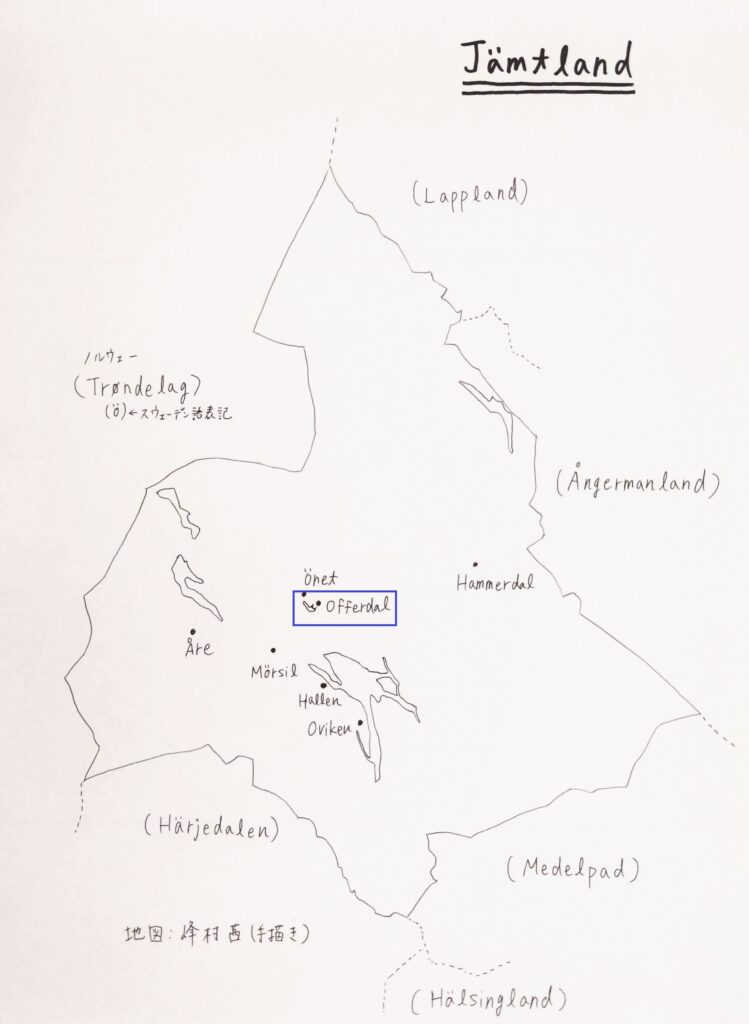

Lapp-Nils(ラップ・ニルス、1804-1870)は、スウェーデンのイェムトランド地方(Jämtland)のフィドル奏者です。

スウェーデンの伝統音楽界では伝説的というか、かなり知られている演奏家です。

(※Lapp-Nils(ラップ・ニルス)について、詳しくは以前の記事をご覧ください→Lapp-Nils(ラップ・ニルス)について)

彼が亡くなったのが1870年ということで、2021年、彼が亡くなってから「150年」という節目でコンサートが開かれました。

(コロナがあったので、2020年に行われるはずのものが1年遅れになりました)

開かれたのは、Lapp-Nilsが住んでいた場所として有名なOfferdal(オッフェルダール、イェムトランド地方)の教会です。湖のほとりにあります。地図の青い四角の左側のあたりです↓

その時の様子をYouTubeでアップロードしてくださっています。余計な部分がカットされていて、全部で40分くらいです。

内容紹介

簡単に内容を紹介していきたいと思います。

オープニング(挨拶・Offerdalの風景)

最初は、まず主催している団体(のうちの1つ)の代表の方が挨拶しています。

Lapp-Nilsについて(偉大な演奏家であること)、1年遅れでこのイベントが開催できたことの喜び、そして「たくさんの素敵な音楽をぜひお楽しみください」といったことを言っています。

教会の鐘が鳴り(コンサートの開始の合図)、その間、Offerdalの風景、湖(Hällsjön)や野原が映ります。

最後にカメラが映しているのがOfferdal教会です。

1:54~、Tanja Nordfjell(タニヤ・ノードフィエル)によるJoik(ヨイク)

サーミ(サーメ)の民族衣装に身を包んだ女性によるヨイクです。

サーミ人は北方の先住民族です。北の方でトナカイの遊牧をして生活している様子が有名ですが、そういった生活様式はサーミの文化の一部にすぎず、より南側の地で定住生活を送る人々など、様々なタイプのサーミ人(サーミの文化)が存在します。

Lapp-Nilsはサーミのルーツを持っていて、彼自身がサーミの民族衣装を着たパフォーマンスをしたり、サーミの生産品を販売したりしていました。

また、ヨイク(Joik)はサーミの文化に伝わる歌です。独特な歌唱法を使い、口頭で伝えられる音楽です。メロディは様々なものがあります。

※ヨイクについて詳しくは:Wikipedia「ヨイク」(日本語)

赤ちゃんも同じ衣装を着ていますね。

4:09~、Kjell-Erik Eriksson(シェル・エリック・エリクソン)の演奏「Butauslåt’n efter Olle Falk」

Kjell-Erik Eriksson(シェル・エリック・エリクソン)はOfferdal出身の演奏家で、イェムトランド地方の現代の代表的な演奏家の1人です。

Kから始まる名前ですが、ケルではなくて「シェル」と読みます。

曲名、動画のクレジットが違っているようですが、

「Butauslåt’n efter Olle Falk」(オッレ・ファルク伝承のブータウス・ローテン)

です。

Butausの意味はわからなかったのですが(人の名字か、農場で働く人の職業名かも?)、låtenは曲です。Olle Falk(オッレ・ファルク、1888-1978)はOfferdalの演奏家で、Lapp-Nilsから直接教わってはいない世代の人ですが、兄のAnte Falk(アンテ・ファルク、1886-1976)とともに、Lapp-Nilsの曲を伝えた演奏家の1人です。

7:10~ Kjell-Erikの挨拶、曲紹介、自己紹介、Lapp-Nilsについて

(自己紹介以降の内容を簡単にまとめます)

Kjell-Erik:

私はOfferdalのKaxås(カクソース)出身です。

Lapp-Nilsについて思うのは、この地域で(学校などで)音楽を演奏したことのある子どもなら、誰もが一度はLapp-Nils伝承のポルスカを弾いたことがあるのではないか、ということです。たとえその後、クラシック音楽や別の音楽の道に進んだとしても。

それくらい、この地域で彼の存在は大きなものですし、私たちは彼が人生の最後をここで過ごしていたことを誇りに思っています。

さて、私は何年も前に、子どもたちに向けて公演(演奏や話など)をしたことがあるのですが、その際「Lapp-Nilsについて知っていますか?」と聞いたら、手をあげた男の子がいました。

彼はとても興味津々(前のめり)で、Lapp-Nilsについて話したがっているように見えたので、私は彼に訊ねました。

「Lapp-Nilsが誰なのか知っている?(教えてくれないか?)」と。

そしたら彼はこう答えました。

「はい、競走馬(Travhäst)ですよね」

(※お客さん笑う)

(※Lapp-Nilsという名前の馬がいたみたいです→https://www.haststam.se/horse/view/26543)

…という具合に、Lapp-Nilsは長いことずっと、ここでは有名なのです。

次に演奏するのは、曲名があまり良いものではないかもしれませんが「Lapp-Nils depressions polska efter Oskar Hyttsten」(ラップ・ニルスの絶望のポルスカ。オスカル・ヒッツステン伝承)です。Oskar Hyttstenが名付けたのだと思いますが。

美しい曲なので弾いてみたいと思います。

9:33~、Kjell-Erik Eriksson演奏「Lapp-Nils depressions polska efter Oskar Hyttsten」

Oskar Hyttstenは、OfferdalのSöderås(セーデロース)出身の演奏家のようです。

(「Ansätten出身」と書いてあるものもあります)

12:20~、Offerdals Spelmanslag(オッフェルダールス・シュペールマンスラーグ)の紹介

Kjell-Erik:

私が15~16歳の頃、私の伝統音楽における本格的な“学校”が始まりました。

それがOfferdals Spelmanslagです。すべての学校の中で一番の所かもしれません。

何百曲もの曲を教わることができます。一晩で。

(※お客さん笑う)

いくらでもコーヒーを飲みながら。

そしてどの曲も一周しか弾きません。何度も弾いて練習したりせず、一周弾き、コーヒーを飲み、そして次の曲を弾くのです。

(※お客さん笑う)

今日、こうして紹介させていただくのを嬉しく思います。Offerdals Spelmanslagです。

※Spelmanslag(シュペールマンス・ラーグ)というのは、地域の演奏サークルのような雰囲気の団体で、各地にあります(地名+Spelmanslag)。基本的に誰でも参加することができ、ここに集まる人同士で曲を一緒に弾いたり、イベントやワークショップなどを通じて、曲を教わったり披露することができます。(“学校”と言っていますが、本当の学校ではありません)

13:04~、Offerdals Spelmanslag演奏「Brudmarsch efter Ossian Eklund」

「Ossian Eklund伝承の結婚行進曲」です。

Ossian Eklund(オッスィアン(オセアン)・エークルンド)はOfferdalのVästbyn(ヴェストビーン、地名)の演奏家で、家具職人でもあったそうです。

(※参考:Lapp-NilsdagarnaのFacebook投稿動画での解説より)

15:30~、Offerdals Spelmanslag演奏「Polska efter Oskar Hyttsten」

「Oskar Hyttsten(オスカル・ヒッツステン)伝承のポルスカ」です。

(今回はここまで)

続きはまた明日書きます。

動画自体はそんなに長くないので、一回の記事でいけるかなと思ったのですが、調べ始めると意外と時間がかかってしまいました。

Offerdalの周辺の様子もとてもきれいですね。

この風景を見ているだけでも旅行した気分になれる気がします。

前に書いたOfferdalの地図にはこの湖は書いていなかったので、後で書いておきたいと思います。もしかしたらこの記事にも追加するかもしれません。

→追加しましたが、全体の地図で見ると湖が小さすぎてよく見えないかもしれません(8/5)

では、また明日。