スコーネ地方の演奏家や伝統曲について、最近少しずつ見ています。

3日前の記事で「南部の演奏家については、意外と知らないかも」と書いたのですが、曲を聞いてみると「あ、知ってる曲だ」「そういえばこの演奏家の名前、聞いたことあった」「CD持ってた」と思うものがあったりして、「私の中でスコーネ地方と結びついていなかっただけで、実は聞いたことのあるものも結構ある」ということに気づきました。

言っていることが二転三転していますが、調べることで今まで聞いた曲や知識が色々と結びついていく感じで、おもしろいなと思います。

今回は、1人の演奏家にしぼって紹介するのではなく、私が名前を聞いたことのある19世紀のスコーネ地方の演奏家を3人、まとめてご紹介したいと思います。

①Lasse i Lyby(ラッセ・イ・リービー、1815-1890)

本名はLasse Nilsson(ラッセ・ニルソン)。Röddinge(ルッディンゲ)出身、1828年に家族でSövde(スーヴデ)へ引っ越す。その後、結婚し、5人の子どもを授かる。

1855年頃(39歳頃)に妻を亡くし、1865年にLyby(リービー)へ。

日雇い労働や、いくつかの屋敷で働きながら生計を立てていた。kornspelman(=放浪しながら演奏し、korn(=大麦)や穀物などを演奏の対価としてもらう演奏家)でもあった。貧しかった。

Lyby(リービー)は地名(村の名前)で、Lasse i Lybyは「LybyのLasse」という意味の愛称です。

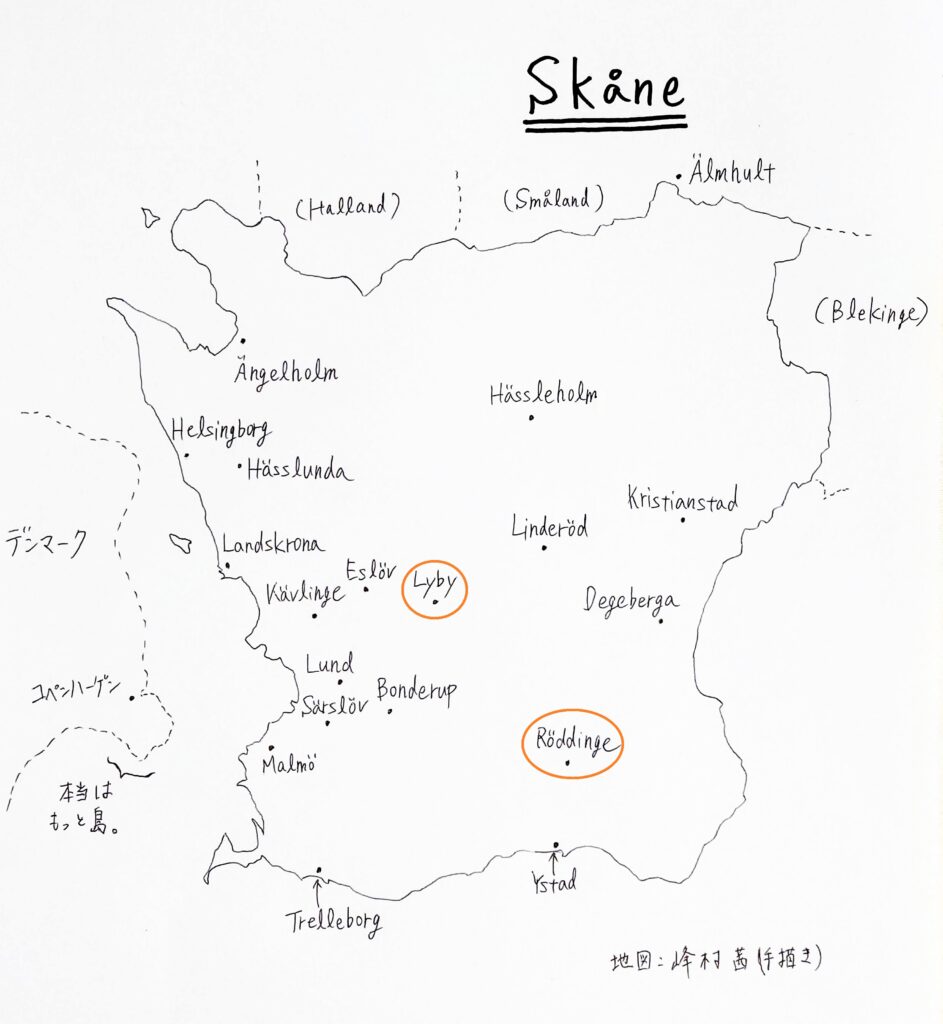

RöddingeとLyby、オレンジ色で印をつけました。

彼が伝えたワルツの1曲「Lasse i Lyby伝承のワルツ」が非常に有名です。

こちらはThe Nordic Fiddlers Blocの演奏↓

このバージョンもそうですが、現在ではゆっくりめに弾かれることも多い(ゆっくり弾くのが流行っている)こちらの曲、もともとは他のワルツと同様に、ダンスのワルツのテンポ(少し速めのテンポ)で弾かれていたそうです。

日本だと、無印良品の店内BGM8で流れています。演奏はMikael Marin(ミカエル・マリーン)とLeo Svensson(レオ・スヴェンソン)↓

②Johan Jacob Bruun(ヨーワン・ヤーコブ・ブルーン、1818-1889)

Kävlinge(シェーヴリンゲ)出身。Särslöv(セールスルーヴ)の演奏家、とも紹介される。(名前は略して表記されることも多い。J J Bruun、Bruunのみなど)

農民のお祭りやダンスなどで、John Enningar(ヨン・エンニンガル、スコーネ地方の演奏家)とよく一緒に演奏していた。

John Enningarによると「Bruunは素晴らしいフルート奏者(笛の演奏家)で、記憶力が良かった。彼は最期の30年間は目が見えなかった(視力を失っていた)が、それでも自身の道を見失わず、ダンス音楽に息吹を吹き込んでいた。(Enningarの)フィドルに合わせて、伴奏をするのを特に好んでいた」

参考・出典:Folkwiki「Johan Jacob Bruun」内「Svenska Låtar, Skåne II」の記述

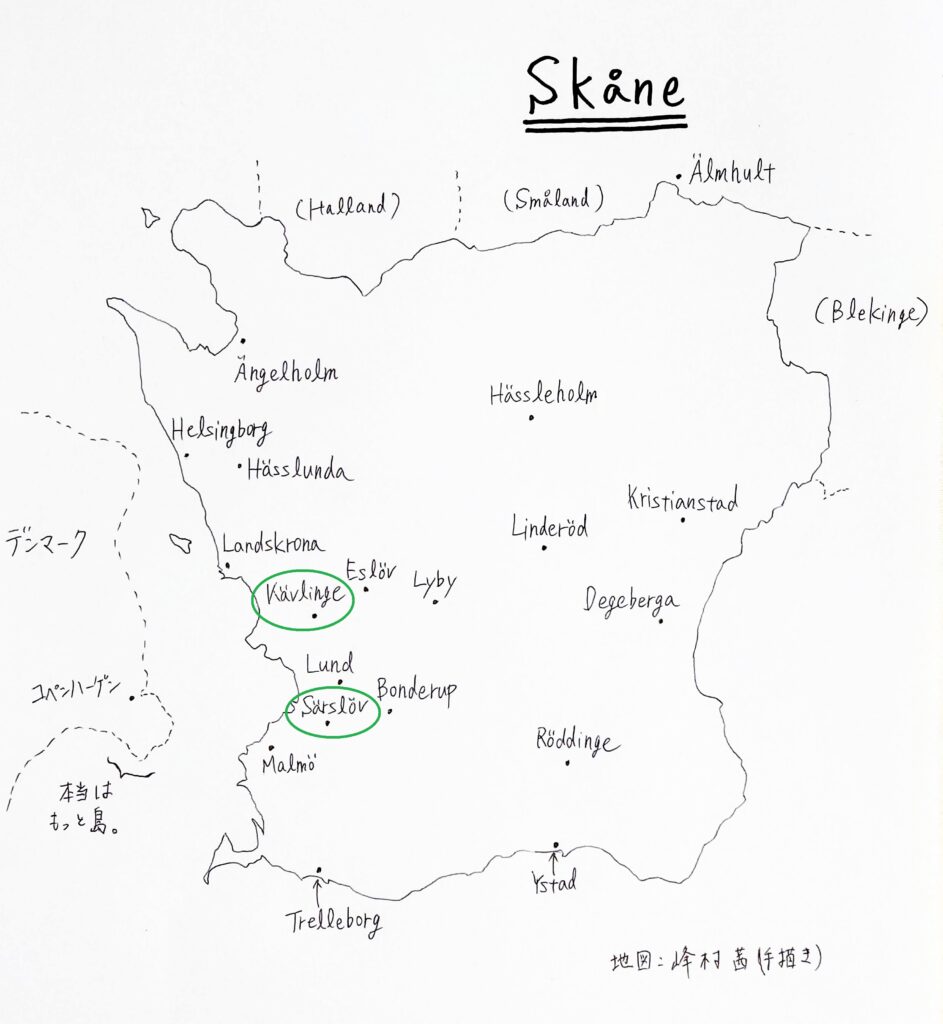

KävlingeとSärslövです。緑で印をつけています。

演奏楽器で「フルート(flöjt)」と書いていますが、日本語のフルートよりも広義の「笛」のことを指していると思います。

どういうタイプの笛なのか具体的には(私には)わからなかったのですが、こういう感じでしょうか↓19~20世紀のスコーネ地方では、こういった木製の横向きの笛が、伝統音楽で演奏されていたそうです。「Bruun伝承のワルツ2曲」Rallsgård & Tullbergの演奏です。

(上記の笛に関する説明:Rallsgård & TullbergのHP内「ABOUT」より)

また、私が個人的にBruunを知るきっかけになったのは、ニッケルハルパ奏者の二人の演奏です。David Eriksson(ダーヴィッド・エリクソン)とJosefina Paulson(ヨセフィーナ・ポールソン)による、「2つのニュアンスでのBruun伝承曲」↓

③Johan Christian Blomgren(ヨーワン・クリスティアン・ブロムグレーン、1800-1860)

Hässlunda(ヘッスルンダ)の演奏家。

Blomgren家は音楽一族で、500曲以上のメロディをレパートリーとしていた。その多くは父、Johan Erik Blomgren(ヨーワン・エリック・ブロムグレーン、1757-)によって楽譜に記録され、その他の曲も息子のJohan Christian Blomgrenや、その弟のHenrik Blomgren(ヘンリック・ブロムグレーン、1803-)、さらにJohan Christian Blomgrenの息子Carl Blomgren(カール・ブロムグレーン、1844-1917)によって記録されている。

Johan Christianは、1836年、弟のHenrikよりHässlunda教会でのオルガン奏者の仕事を引き継いでいた。

参考・出典:Folkwiki「Johan Christian Blomgren」、Folkets Hus Spillefolk「Pollonese Blomgren」

あまり詳細がわからなかったのですが、彼について調べると、教会やオルガンの話が出てくるのと、楽譜の読み書きもできたそうなので、オルガン奏者だったのかなと思います。(また、オルガンというのは、「教会のオルガン」を指していると思います)

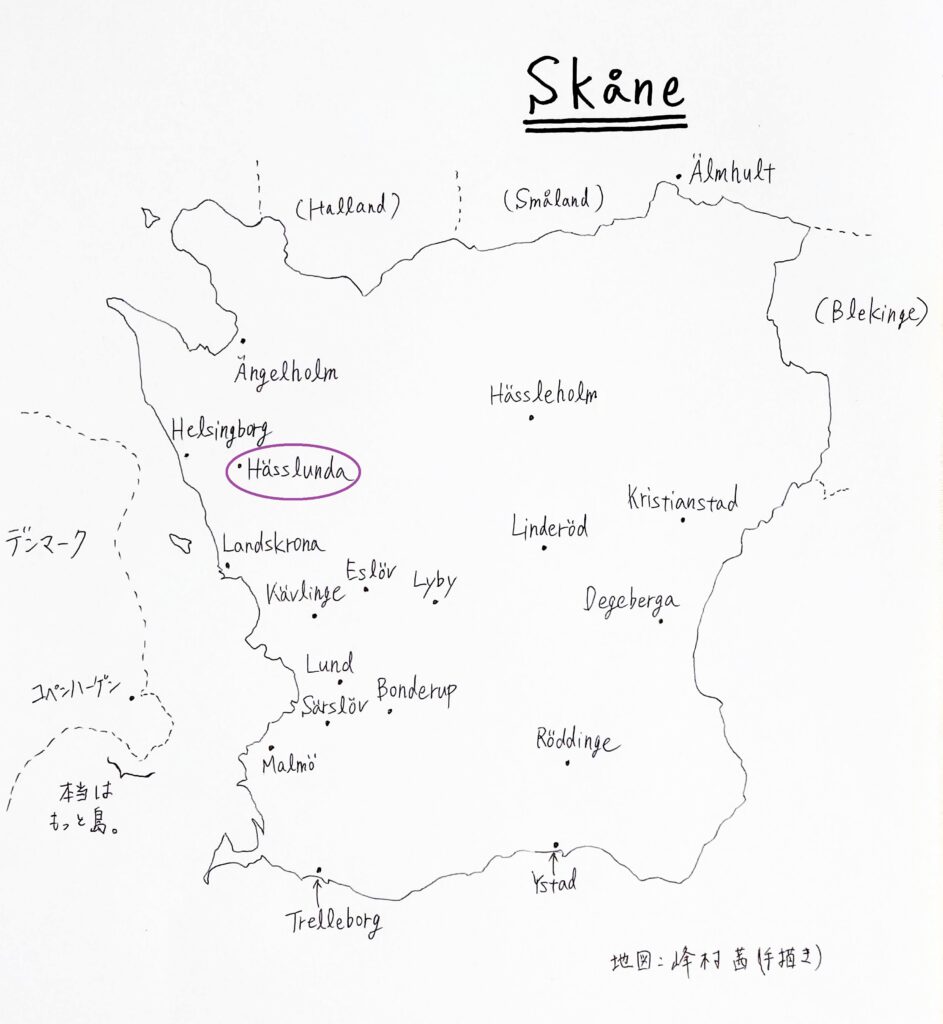

Hässlundaはこちらの紫の印の所です↓

曲ですが、こちらは一昨日の記事でも登場したTräskofiol(木の靴のフィドル)での演奏です。Peter Pedersen(ペーテル・ペーデルセン)とEva Johansson(エーヴァ・ヨーワンソン)の演奏↓

こちらも一昨日の記事でも紹介したKarin Wallin(カーリン・ヴァリーン)による演奏↓

(こちらのKarinが弾いている曲は、私の留学先でスコーネ地方出身のニッケルハルパの先生がよく教えてくれた曲なので、ニッケルハルパの人がよく弾いているかなと思います)

こちらも昨日の記事でも少し登場していたJeanette Eriksson(ファネット・エリクソン)の演奏↓

Blomgrenの曲はYouTubeでも弾かれている方が結構いらっしゃるのと、曲もばらけているようなので、興味のある方はぜひ調べてみてください。

今回はスコーネ地方の19世紀の演奏家を3人、ご紹介しました。

たまたまですが、3人ともちょうど同じ時代の人でしたね。

どの演奏家も名前だけは知っていたのですが、反対に名前以外はあまりよく知らなかったので、とても勉強になり、楽しかったです。

特に、Bruunが「笛の演奏家」だったというのは意外でした(CDのブックレットで読んでいたはずですが)。笛のデュオの演奏もかっこいいですね。ウップランド地方などではあまり見かけないので、新鮮に感じてわくわくします。

スコーネ地方の曲は、メロディ自体はクラシック音楽に通じるものがあると思うのですが、スコーネ出身の演奏家の音を聞くと、演奏の仕方(音の出し方、メロディの抑揚のつけ方、リズムの感じ方、ボーイングのスピードなど)がやはり結構違うのだと感じました。おもしろいです。