今回はウップランド地方の演奏家を紹介したいと思います。

Wilhelm Gelotte(ヴィルヘルム・ファロット)です。

Wilhelm Gelotte(ヴィルヘルム・ファロット、1859-1950)

Wilhelm Gelotte(ヴィルヘルム・ファロット(読み方は複数ある)1859~1950年)。

ウップランド地方のフィドル奏者です(他の楽器もできました)。

「結婚式での演奏家」として評判が高く、「ウップランド地方(北部)とイェストリークランド地方の伝統曲」をレパートリーとしていました。

また、彼が作った曲もたくさんあります(彼自身の話によれば、83曲)。彼は楽譜の読み書きができたので、彼の手によって楽譜に書かれ、残っているそうです。

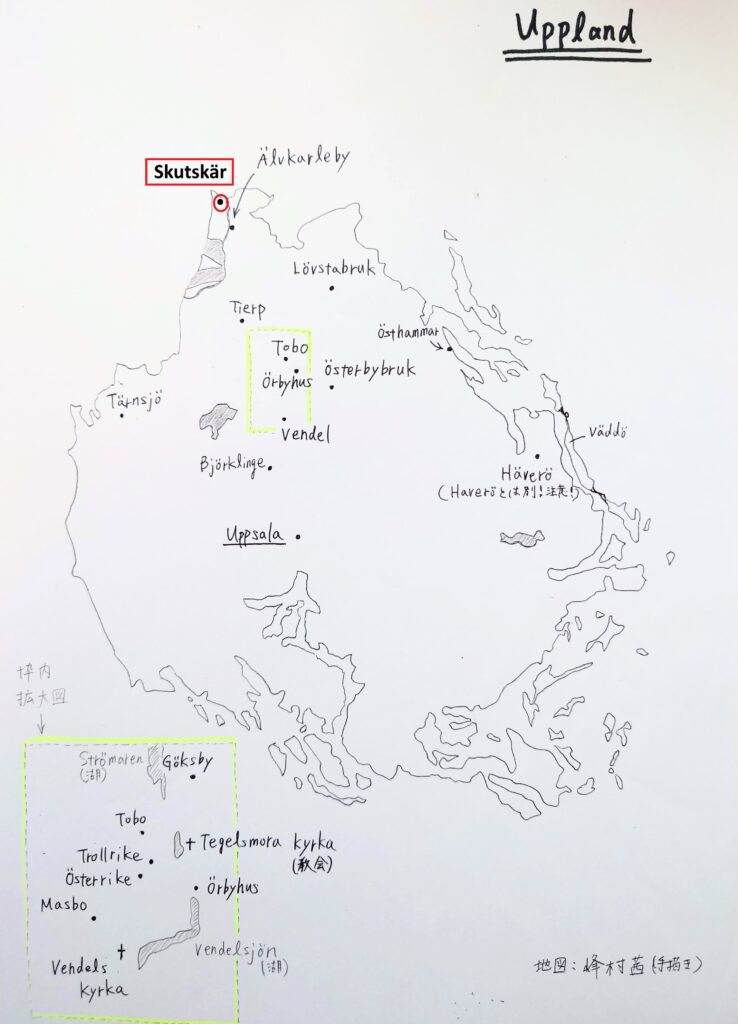

Gelotteは、ウップランド地方の中でも、Älvlaröeby(エルヴカーレビー)の、Skutskär(スキュートフェール)という所の出身です。地図の赤い印のところです。

その後、イェストリークランド地方に住んでいた時期もあるため、それでウップランド地方とイェストリークランド地方の両方のレパートリーを持っていました。

ウップランド地方のレパートリーは北部の曲が多かったそうです。たとえば、Byss-Calle(ビス・カッレ)やGulamålaviten(ギューラモーラヴィーテン)の曲など。

名字の読み方

さて、彼の名前の読み方ですが、Wilhelm(Vilhelm)の方はそのまま「ヴィルヘルム」と読みますが、Gelotteの方は人によって読み方が違っています。

ファロット、イェロッテ、ゲロット、など。

私は、留学先の先生が「彼のルーツはワロン人なので、フランス語系の読み方で『ファロット』と読むはずだ」と言っていたので、その先生の受け売りで「ファロット」と読んでいますが(さらに時々間違えてファロッテと書いてしまいますが)、

実際に彼がどう呼ばれていたのかはわからないそうなので、どれでも良さそうです。

(※ワロン人…ベルギーのワロン地域で多数派を構成している人々。言語も風俗もフランスと似通っているそうです。かつてウップランド地方北部には、製鉄業の働き手として、すでにその分野で活躍していたワロン人たちが招かれ、住んでいました)

誕生~子ども時代

(以下、Gelotte自身による話の内容をもとに書いていきます)

彼の祖先は、18世紀に他のワロン人とともにスウェーデンへと移り住みました。ウップランド地方の産業(製鉄業)を手伝うためです。

父は、Carl Gustaf Gelotte(カール・グスタフ・ファロット)、ハンマーによる製鉄(Hammarsmeden)を生業としていました。母はStina Forslöf(スティーナ・フォーシュレーフ)。

(※「ハンマーでの製鉄」というのは、水力で動かした「巨大なハンマー」で鉄を打つ、というものです。以前ご紹介したHasse Gille(ハッセ・イッレ)という演奏家のドキュメンタリー動画でも出てきましたが、かなり迫力があります。Hasseもまたワロンのルーツを持っていた人です)

この父が、「psalmodikon」(サルモディコン)という楽器を持っていたので、Gelotteはそれを練習しながら、讃美歌を覚えていきました。

(※psalmodikonも色々と歴史がある楽器なのですが、弦が1本(もしくは2本)だけのシンプルな擦弦楽器で、教会での讃美歌のメロディ練習などでよく使われていました)

8歳の時、母方の祖父が亡くなり、祖父の使っていたフィドルを譲り受け、それからフィドルを練習するようになりました。

そして10歳の時(1869年頃)、Gelotteは教会で行われた結婚式でフィドルの演奏を披露し、これが彼にとっての初めての結婚式での演奏となりました。演奏後、司祭が彼の頭に手を置き、「あなたのような年齢で、どうしたらそんなにうまく弾けるのですか?」と訊ねてきた時、誇りで胸がいっぱいになったそうです。

太鼓や、楽譜の読み方、クラリネットなども学ぶ(軍隊にて)

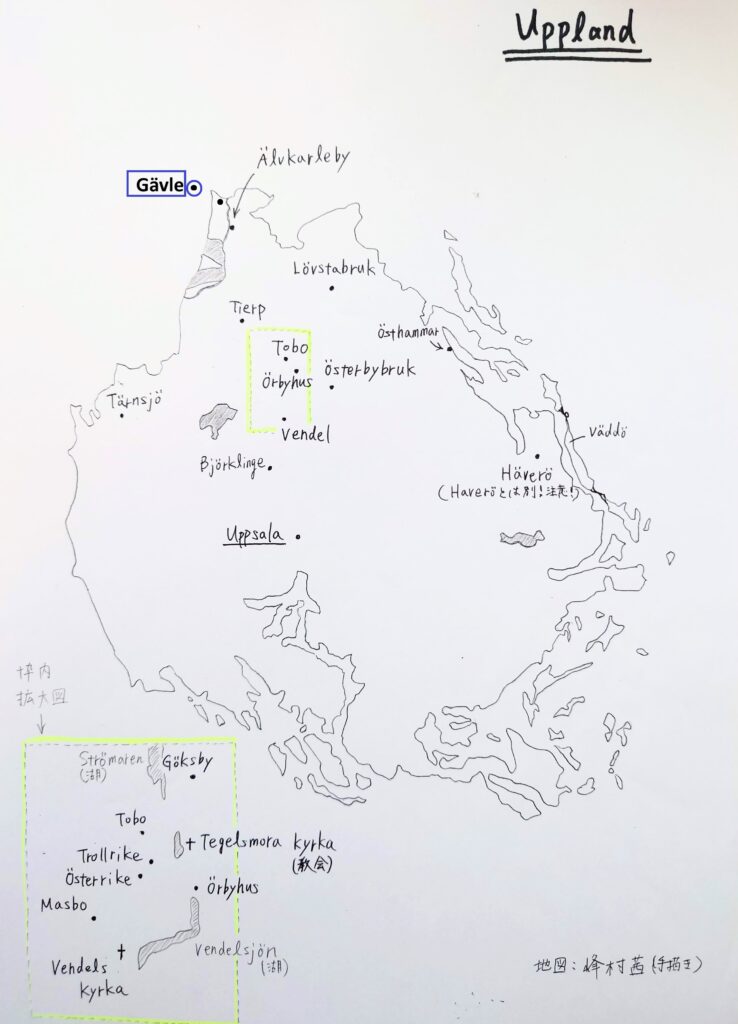

14~15歳の頃、彼は両親とともに、ウップランド地方からイェストリークランド地方(Gästrikland)のGävle(イェーヴレ)郊外に引っ越します。

青い印のところです。Skutskärの字を消してしまいましたが(点だけ残しています)、とても近いですね。

その引っ越し先の近くに、当時のヘルシングランドの軍(Helsinge regemente、ヘルシンゲ連隊)の少佐が住んでいました。

彼は友達数人と一緒にその少佐を訪ね、少佐から「太鼓の叩き方」や「楽譜の読み方」を教わったそうです。

(※この軍(Helsinge regemente)は、以前紹介したFrom-Olle(フロム・オッレ)の父が所属していた軍でもあります)

その後、同じ軍の軍楽隊(音楽隊)での演奏の仕事に誘われ、引き受けた彼は、そちらでクラリネットの演奏も学びました。

一方で、フィドルも持って行っていたため、軍に所属していた3年間のうち自由時間のほとんどは、フィドルの演奏に明け暮れていたそうです。

軍で3年間過ごした彼は、今度はストックホルムへ行き、(おそらく音楽家の知り合いのもとで?)また3年ほど過ごし、その際(1878~1879年頃)、現在の王立音大での講義も受けていたそうです。

製材所に長年勤める、伝統音楽を愛する

その後、Gelotteはいくつかの製材所に長年勤めあげ、リーダー(主任/所長?)の立場にもなりました。

1921年に定年を迎えるまで、ずっと働き、製材所で働いた総年数は(いくつかの製材所を合わせて)31年と半年ほどに及んだそうです。

また、(何年かはわからないのですが)結婚した際、義理の両親が厳格なクリスチャンだったため、結婚式には演奏家は来ず、音楽も無かったそうです。

それでも彼自身はたくさん音楽を演奏してきました。

「色々な音楽を演奏してきたけれど、私は伝統音楽が一番好きだ。こんなに美しく、日々の心配事を忘れて夢を見させてくれるものはない。この音楽は、私たちの中にも、若い世代の中にも受け継がれていくだろう」

と、彼自身が語っています。

音源

彼自身の作曲

・G-mollpolska(Gマイナーのポルスカ)

彼の作った曲の中で最も有名な曲がこちらの曲かなと思います。動画は長いのですが、1:17:35~の曲ですね。

この2人はどちらも有名な演奏家で、Anders Liljefors(アンダーシュ・リリエフォーシュ、向かって左)とDitte Andersson(ディッテ・アンダーション、右)右のDitteは私の留学先の先生です。

この動画は、もともとはVHSなどに収録されてシリーズとして販売されていたものですが、権利を持っている方が、「他の人の勉強になれば」と、公開してくれたものです。

・På bondbröllop(農民の結婚式にて)

この曲もGelotteの作った曲です。私はこの音源が特に好きです。

他にもGelotteの作った曲や、彼が伝えた曲(Byss-Calleの伝承曲)など色々あります。もしよければ、ぜひ探してみてください。

参考

今回メインで参考にしたのはこちらです。

“Uppländske spelmän under 4 århundraden” Lars Erik Larsson, Upplands Grafiska(本)

その他、参考にしたページ↓

Wikipedia「Vilhelm Gelotte」(スウェーデン語)

Wikipedia「Vallonbruken」(スウェーデン語)、Wikipedia「ワロン人」(日本語)

Wikipedia「Hammarsmed」(スウェーデン語)

Wikipedia「Psalmodikon」(スウェーデン語)

Wikipedia「Hälsinge regemente」(スウェーデン語)

今回は、Wilhelm Gelotteについてご紹介しました。

この人もよく名前が出てくる演奏家なので、調べてみるとおもしろかったです。

良い曲をたくさん書いているようなのですが、私は数曲しか知らないので、ぜひ他の曲も聞いてみたいなと思います。