有名な昔の演奏家について、紹介しています。

今回は「Lomjansguten(ロムヤンスギューテン)」というフィドル奏者です。

以前書いた「17分でわかるスウェーデンの伝統音楽」の動画の中でも名前が挙げられていた人ですね。

「17分でわかるスウェーデンの伝統音楽」の動画の内容紹介③(昔の演奏家・現代の伝統音楽)

Lomjansguten(1816-1875)

Lomjansguten(ロムヤンスギューテン)、本名はPer Jönsson Lumiainen(ペール・ヨンソン・ルミアイネン)。1816年~1875年。

本名の方は、Per Jönssonだけで書かれていることもよくあります。「jö」は、「ヨ」と「ユ」の中間くらいの音です。

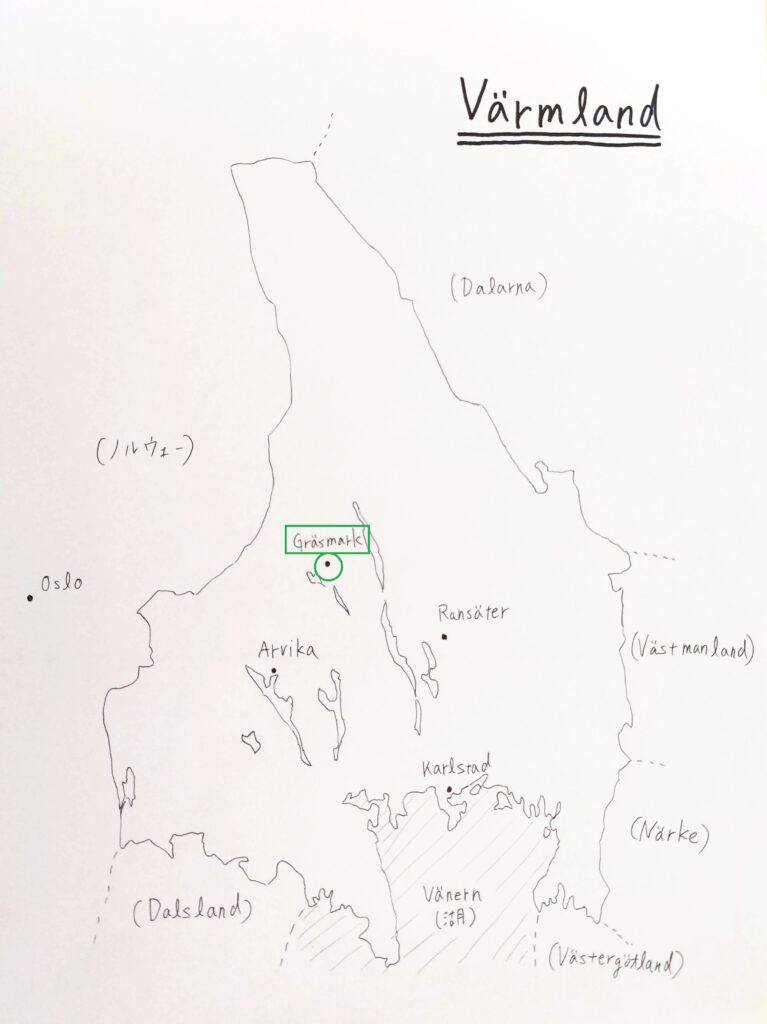

出身はヴェルムランド地方(Värmland)のGräsmark(グレースマルク)です。調べてみると、わりとノルウェーに近い所なのかな、という印象です。

「Lomjansguten」という呼び方は、彼が生まれ育った所が「Lomjanstorp」(ロムヤンス・トルプ)と呼ばれていたことから。(torp(トルプ)=「小屋」の意味)

「Lomjanstorpの男の子」(guten=ヴェルムランド地方の言葉で「青年、少年」)ということで、Lomjansguten(ロムヤンス・ギューテン)と呼ばれていたそうです。

若い頃の愛称が、そのまま演奏家としての呼称になりました。

(※スウェーデンでは、家や屋敷や農場などに固有名詞的に名前をつけることがよくあり、その名前が、そこに住んでいる人の愛称に使われていることがあります。以前書いたHjort Andersの「Hjort」も、農場の名前です)

ちなみに、上にも書いている通り、意味の切れ目としては「ロムヤンス」と「ギューテン」で切れます。

「ロムヤン、スギューテン」とか「ロム、ヤンスギューテン」とかではないんですよね。発音する時は全部繋げて発音するので、あまり関係ないかもしれませんが。

Finnskog(フィンスコーグ)

また、彼の名字の後半、「Lumiainen」という名字にも表れている通り、彼はフィンランド系のルーツを持っています。

このヴェルムランド地方のあたり、つまりスウェーデン中部とノルウェー南東部の一部の地域には、17世紀にフィンランド人が多く移住してきたことから、「Finnskog」(フィンスコーグ=「フィンランド人の森」)と呼ばれるエリアがあります。

LomjansgutenもこのFinnskogの出身だったそうです。

Finnskogについては今回は深堀しませんが、文化的にも奥深い地域だと思うので、機会があればまたブログに書きたいと思います。

さて、そんなLomjansgutenですが、スウェーデンの伝統音楽界の中でも「最も有名な演奏家の一人」と言われているそうです。

ヴェルムランド地方ではなおさらですね。

一方で、彼についての情報はあまりネット上には出ていないのですが、私が調べられた範囲で紹介していきたいと思います。

生い立ち。音楽の学びを求めて旅立つ。

Lomjansgutenは貧しい家の生まれでしたが、地域の演奏家たちを訪ね歩いたり、ダンスの場を渡り歩いたりして、地域の音楽を覚えていったそうです。

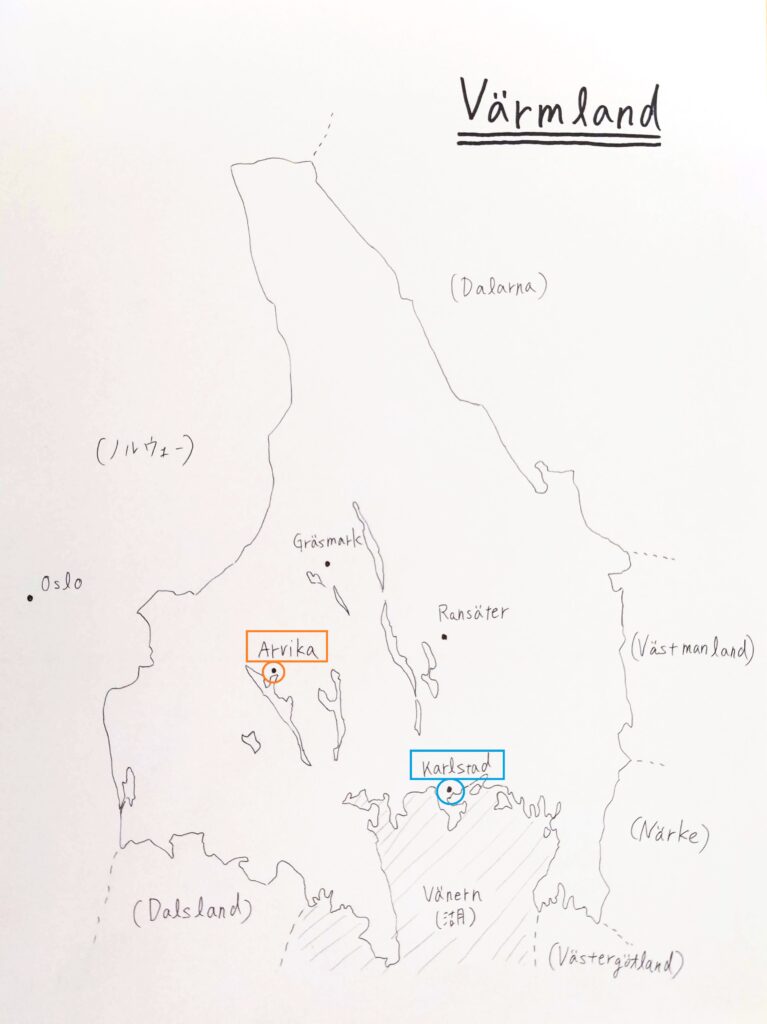

15歳の頃(1831年頃)、彼はArvika(アルヴィーカ、ヴェルムランド地方の地名)に行き、Barkenbom(バルケンボム)という人から、音楽理論や楽譜の読み方などを習いました。

(ここですが、「Metbäcken(メートベッケン、Magnus Karlsson)という演奏家から演奏を教わったのが最初」と書かれている情報も多いので、両方書いておきます。BarkenbomもMetbäckenも、詳しい情報はあまり残っていないようです)

1839年(23歳の頃)、Lomjansgutenはさらに音楽の学びを深めるため、ヴェルムランド地方の中心都市であるKarlstad(カールスタッド)に行きます。

(さきほどのArvika(オレンジ色)とKarlstad(水色)、まとめて印をつけました)

彼は音楽に関する新しい知識を学ぶ意欲にあふれていましたが、すぐに「ヴェルムランド地方では物足りない、自分が目指すべき素晴らしい演奏家がいない」ということに気づき、1841年(25歳の頃)、演奏仲間のJan Henrik Sundströmとともに、さらなる「中心地」へと向かうことを決めました。

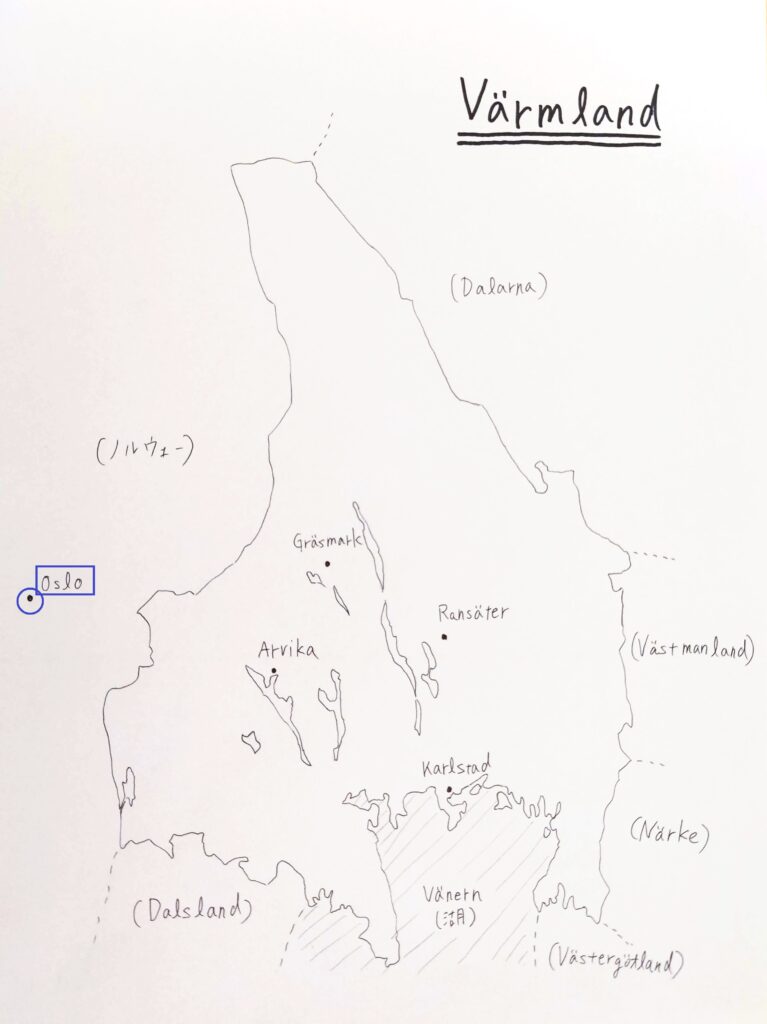

それはスウェーデンの首都のストックホルム……ではなく、当時北欧のヴァイオリン奏者たちにとって「最も憧れの存在」であった、ノルウェーの音楽家、Ole Bull(オーレ・ブル)のもとだったのです。

つまり、ノルウェーのKristiania(クリスティアーニア)でした。

(※Kristiania…現在のオスロのこと)

当時、ヴェルムランド地方とノルウェーの間の行き来は盛んで、出稼ぎでノルウェーに行くヴェルムランド人も多かったので、彼のアイディアは何も不思議なことではありませんでした。

(現代でも、スウェーデンからノルウェーへ働きに行っているスウェーデン人はよくいるイメージがあります。ノルウェーの方が給料が良いから、と聞きました)

旅の道中は、フィドルのレッスンをしたり、ダンスの演奏をすることで、そのお礼として食事や宿などを提供してもらっていたそうです。

ヴェルムランド地方へ戻り、演奏家たちに指導をする

KristianiaでOle Bullのレッスンを受けたLomjansgutenは、王立劇場でも演奏家として働いていたそうですが、数年後に再びスウェーデンに戻ってきました。

(彼がなぜKristianiaを離れたのか、その理由については諸説あるそうですが、誰にもわからないそうです)

そして、ヴェルムランド地方内で様々な場所に赴き、お金持ちのお屋敷から、農村まで、色々なところで演奏をしました。

彼は新しい方法を音楽に取り入れるのが好きだったそうです。

特徴的だったのは、Lomjansgutenはお金持ちのパトロンや貴族たちに気に入られると同時に、彼の社会的なルーツである農民たちのもとで演奏することもまた好んでいた、ということです。

ある日は人でごったがえす市場で、その翌日には高貴なお城で、演奏することを楽しんでいたそうです。

また、彼はヴェルムランド中の演奏家を集めて、楽譜の読み方やフィドルの演奏技術を教えていて、そのお礼として、食べ物や、泊まる部屋、服、少額のお金などをもらっていました。

多くの演奏家が、彼にフィドルの演奏技術を教わりました。

これは別の情報源からの情報ですが、「当時のヴェルムランド地方の演奏家たちは、古い曲を教わることよりも演奏技術を高めることに熱心・貪欲だった。それでLomjansgutenは、技術的な練習に役立つようなワルツをレッスンに多く使ったことから、今でもLomjansgutenの伝えた曲にはワルツが多く残っているのだ」という話も聞きました。(Mats Berglundの配信ライブより)

出稼ぎ先のノルランドで晩年を過ごす

1860年代は、ヴェルムランド地方の人たちにとって、貧しく厳しい時代でした。

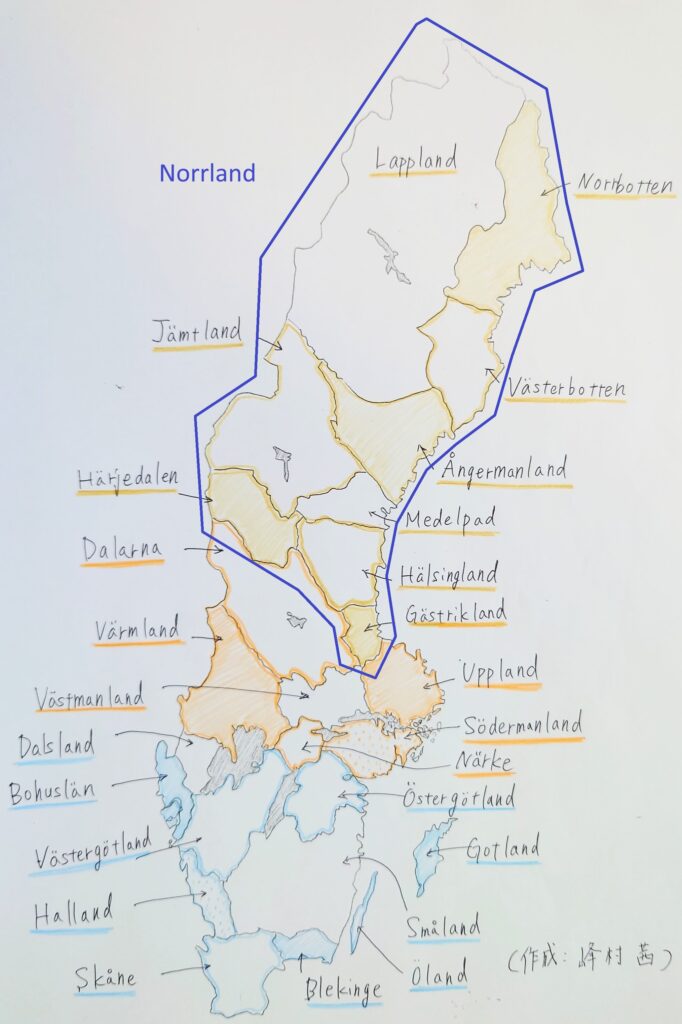

多くの人がノルランド(スウェーデンを3分割したうちの、北部の9つの地方を指す)へ出稼ぎに行っていて(林業などの需要があった)、Lomjansgutenもまた同様でした。

(ノルランドは青枠内です↓ヴェルムランド地方はその左下のオレンジ色の地域です)

彼は1860年(44歳頃)から亡くなる1875年まで、ほとんどの時間をノルランドで過ごしましたが、その間も、フィドルが彼の生活の糧になっていました。

ヘルシングランド地方やメーデルパッド地方(→どちらもノルランド南部)の演奏家たちにも、彼からレッスンを受けた人が何人もいました。

Lomjansgutenはヴェルムランド地方をまわっている最中に結婚し、子供もいましたが、ノルランドに出稼ぎに行っていたため、妻は一人で(子供たちとともに)家の仕事をしてやりくりしていました。

こちらもとても貧しかったそうですが、夏至祭の晩にLomjansgutenが家に戻ってきた時の家族のやりとりの様子が、同時代の人(Carl Wahlström)によって記録されており、印象的です。

(子供たちはずっと会っていない父親の顔がわからなくて、Lomjansgutenを見ても知らない人だと思うのだけれど、妻は7年ぶりに一目見てそれがLomjansguten(夫)だとすぐにわかる、という場面が記録されています。参考ページのLeif Stinnerbomの記述より)

不思議な力の言い伝え

また、Lomjansgutenもやはり他の演奏家同様、「不思議な力を持っていた」というような言い伝えがあります。

たとえば、彼が「最初に音楽を教わった人」としてさきほど()で書いたMetbäckenですが、このMetbäckenが亡くなった際、Lomjansgutenは彼の「鎖骨」を楽器のテールピースに使い、それによって(Metbäckenの)音楽的な力を手に入れた、とか。

他にも、「ネッケン(Näcken。水辺に棲む精霊で、楽器が得意)から音楽を教わった」とかですね。これはどの演奏家でも言われるような、とてもよくある言い伝えですが。

小説・舞台に

彼の人生は、Lars Anderssonによる小説「Lomjansguten」(2014年出版)になっています。

そして、その小説をもとに、2015年、Västanå teater(ヴェスタノー・テアーテル)というヴェルムランド地方の劇団がLomjansgutenの生涯を舞台化しています。

(Västanå teaterのバンド「Västanå band」は、この前日本にも来ましたね)

舞台で使われた楽曲はMagnus Stinnerbomのアルバム「Lomjansguten」に収録されています。

このアルバムのジャケットは、ヴェルムランド地方出身の画家としてよく知られる、Lars Lerin(ラーシュ・レリーン)の絵だそうです。

参考

今回はこちらをメインに参考にさせていただきました。

・“Skrivet för Värmlänsk kultur” -1984 by Leif Stinnerbom

(Värmlands SpelmansförbundによるPDFファイル。PDFファイルのリンクが置かれている、Värmlands SpelmansförbundのHPのアーカイブページはこちらです)

また、その他参考にしたページです。

・Västanå teater ska spela Lars Anderssons Lomjansguten(Metbäckenの鎖骨の話、ネッケンの話など)

・Wikipedia「Lomjansguten」(スウェーデン語)

・Wikipedia「オーレ・ブル」(日本語)、「Ole Bull」(スウェーデン語)

・ヴェルムランド地方の言葉が調べられるネット辞書(gutenの意味を調べました)

・Lomjans-guten och några andra spelmän(LomjansgutenとMetbäckenを含む色々な演奏家について書いてある昔の記事のPDFです)

・Om en gammal spelman(Metbäckenについて。記事にはほとんど使っていませんが、彼もやはり不思議な力を使える演奏家だったと書かれています)

動画

それから、実は私もまだ途中までしか見ていないのですが、ヴェルムランド地方の現代の演奏家Mats Berglund(マッツ・ベルィルンド、フィドル奏者)がLomjansgutenについて話して演奏している配信映像(Facebook)があるので、そちらも参考にしました↓

folkporträtt 1: “Lomjansguten” Mats Berglund, by Bilda Folk

「Lomjansgutenの伝えた曲にワルツが多いのはなぜか」の話はこちらからとっています。

(配信の音声なので、私のスウェーデン語力で正しく理解できているかちょっと不安ですが。もし見直して違っていたら修正します)

この配信はMats Berglundによる演奏もあるので、かなり良いと思います。

ということで、Lomjansgutenについてでした。

最初、Wikipediaの情報が少なすぎて、「書くことがなさすぎてやばい」と思ったのですが、他の信頼できそうな情報源が見つかって良かったです。

先日のLapp-Nilsもそうでしたが、Lomjansgutenもノルウェーで演奏について学んだのですね。

ノルウェーと接している地域の曲は、どこかノルウェーの曲の影響を受けている印象があったのですが、演奏家どうしの行き来や音楽の交流が実際にあったのだな、とあらためて感じました。

今回、Lomjansgutenの伝えた曲や音源を紹介するまでに至らなかったのですが、曲は個人的に聞いておきたいと思います。もし後日紹介できそうだったらするかもしれません。

また、今回も地図が間に合わなかったので、後でまた追加したいと思います。

→地図追加しました(7/30)

Lomjansgutenについても、おそらく諸説あるだろうと思いますが、楽しんでいただけていたら嬉しいです。