今回は、スコーネ地方(Skåne)の昔の演奏家、Anders Jeppsson(アンダーシュ・イェップソン)についてご紹介していきます。

私はスコーネ地方の演奏家にあまり明るくないのですが、「Jeppsson」の名前はよく聞く気がしますので、ぜひご紹介したいなと思いました。

彼に関してもあまり情報は見つけられませんでしたが、音源も丁寧に紹介しながら書いていきたいと思います。

Anders Jeppsson(アンダーシュ・イェップソン、1827-1904)

Anders Jeppsson(アンダーシュ・イェップソン)、1827年~1904年です。

「Jeppsson」は、ジェップソンではなくて「イェップソン」と読みます。

スウェーデン語では、「J」はヤ行(ヤイユエヨ)で読むことが多いです(外国語経由の名前や物など、ヤ行以外の発音の時もあります)。

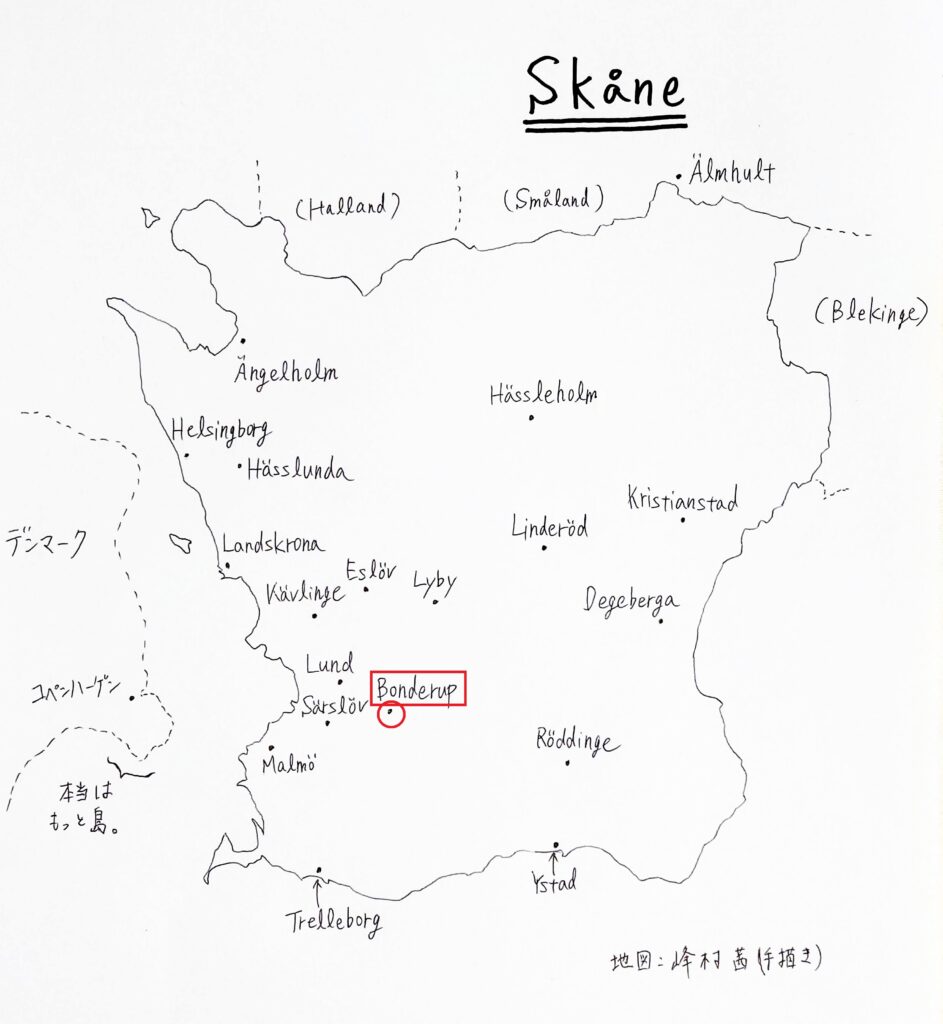

スコーネ地方(Skåne)のBonderup(ボンデループ/ボンデルップ)出身のフィドル奏者で、農家でもありました。

父は、同じく村の演奏家であったJeppa Nilsson(イェッパ・ニルソン)、母はKjersti Jeppasdotter(シャシュティ・イェッパスドッテル)です。

(※ご両親の名前を見る限り、Jeppa(イェッパ)という名前の人が多かったのかなと思います)

Anders Jeppssonは、父から農地の借地権を継ぎ、農民として生活するとともに、多くの結婚式に呼ばれる演奏家でもありました。

彼の音楽的な才能は父親譲りだったそうで、それは「Torna härad(という地域)の村の演奏家たちのように独特だった」と描写されています。

(※↑ここ、参考元の文章の、文末部分の意味がよくわからなかったので、日本語には反映させていません(すみません)。また、「häradsspelman」という単語が出てきて、何か特別な意味があるのかと思って調べたのですが、häradが「昔の地域の単位」(村・地区に似ているもの)のようなので、「村の演奏家」としました)

Anders Jeppssonは父親からとてもたくさんのレパートリーを受け継ぎました。

それらは、楽譜として記録されたものだけでも500曲以上にのぼり、スコーネ地方の一般的なkadrilj(カドリッリ、ダンスの種類。日本語だとカドリーユ)に加え、ポルスカが300曲以上あったそうです。

(※カドリッリ/カドリーユ→Wikipedia「カドリーユ」(日本語))

1849年にAna Jönsdotter(アーナ・ユンスドッテル)と結婚。

1869年にAnaが亡くなります。

その後、1875年にBerta Larsdotter(ベッタ・ラーシュドッテル)と結婚しています。

音源

彼についての情報は以上なので、ここからはJeppsson伝承の曲をご紹介します。

まずは、スコーネ地方のフィドル奏者Karin Wallin(カーリン・ヴァリーン)と、ヴェルムランド地方のフィドル奏者(+製作家etc)のAnders Norudde(アンダーシュ・ノルウッデ)の演奏です。Jeppsson伝承のポルスカを2曲演奏。1曲目は短調、2曲目は長調の曲になっています。

同じ2人の演奏とダンスをする人たちの動画↓1曲はさきほどと同じですが、2曲目が違う曲になっています。向かって左がKarin Wallin、右がAnders Norudde。

1曲目の方だけを演奏している動画↓

私は、Karin(カーリン)のことは最近(半年前くらいに)知ったのですが、スコーネ地方の演奏家として有名な方だそうです。また今度あらためてご紹介できればと思います。

また、こちらは、ニッケルハルパ奏者のJosefina Paulson(ヨセフィーナ・ポールソン)とDavid Eriksson(ダーヴィッド・エリクソン)による、コントラバスハルパ(昔から弾かれているニッケルハルパ)のデュオです。曲は、さきほどのKarin WallinとAnders Noruddeがダンスする人たちの前で演奏していた2曲目と同じ曲です。

こちらは同じ曲の、ブルーグラス風のアレンジ版だそうです↓ニッケルハルパ(さきほどのJosefina)・フィドル(Emmaエンマ)・ギター(Folkeフォルケ)のトリオです。

私はこのバージョンもすごく好きです。

さらに、スコーネ地方の演奏家Peter Pedersen(ペーテル・ペーデルセン)による、Träskofiol(=木靴のフィドル、クロッグフィドル)の演奏↓さきほどのKarin WallinとAnders NoruddeがCDで演奏している方の長調の曲を、キーを半音上げて弾いています。

※Träskofiolについて

Träskofiol(トレー・スコー・フィオール)というのは、「木の靴のフィドル」という意味の楽器です。18世紀の終わり頃、スウェーデン南部スコーネ地方で、貧困により木の靴で楽器を作るようになったのが始まりと言われています。

19世紀にはスコーネ地方内で広まり、1930年代にはKällnatrion(シェッルナ・トリーオン)というトリオが演奏したこともあり、スウェーデン全般で知られるようになりました。

特に「右足の靴」を使って作られることが多く、演奏のキー(音階)は普通のフィドルよりも「半音高い」ことが多いそうです。表板やネックなどもちゃんとついていて、通常のフィドルと似ている構造ですが、音色や大きさ(楽器の幅など)が違います。

2013年から、スコーネ地方の演奏家協会(Skånes Spelmansförbund)により、世界大会が開催されており、こちらのPeterは2014年にチャンピオンになっています。

同じくPederによる演奏↓こちらはフィドルですかね?Jeppsson伝承のStenbockens polskaです。

この、「Stenbocken」というのが名前についている曲は、ネッケンや悪魔のポルスカと同じく、フィドルのチューニングを変えて演奏される曲( A-E-a-cissなど)のことを呼んでいて、Magnus Stenbock(マグヌス・ステーンボック)という昔の軍人にちなんでいる、とも言われています。

(Stenbockは、「やぎ座」の意味があるので、私はそちらのことかと思っていました)

最後に、こちらはRalsgård & Tullbergのカルテット(4人組)です。2曲の組み合わせで、後半(2:00~)がJeppsson伝承のポルスカです。

Ralsgård & Tullberg(ラルスゴード&トゥルベリィ)はスウェーデンの笛のデュオです。縦の笛ではなくて横の(フルートのような)笛ですね。こちらのタイプの笛も、スウェーデン南部で19~20世紀にかけてよく演奏されていたそうです。デュオでは、スコーネ地方や南部の曲を中心に、笛の魅力が伝わる演奏をされています。

このCDはお二人に加えて、ニッケルハルパのNiklas Roswall(ニクラス・ローズヴァル)とチェロのAlexandra Nilsson(アレキサンドラ・ニルソン)が加わっています。

参考

今回メインで参考にしたページです。

Jeppson, Anders (Svenska män och kvinnor), Projekt Runeberg

その他、参考ページです。

Wikipedia「Anders Jeppsson」(スウェーデン語)

Wikipedia「Torna härad」(スウェーデン語)

Wikipedia「Landshövding」(スウェーデン語)

Wikipedia「Peter Pedersen」(スウェーデン語)

Wikipedia「Träskofiol」(スウェーデン語)

Wikipedia「Stenbockslåtar」(スウェーデン語)

今回はAnders Jeppsson(アンダーシュ・イェップソン)について、ご紹介しました。

スコーネ地方の曲も、16分音符のポルスカが多いですね。すごく良いなと思います。

明日以降も、もう少しスコーネ地方の演奏家を紹介していきたいと思います。