今回も、無印良品「BGM8」(スウェーデンの伝統音楽が収録されている店内BGM集)の曲を解説していきます。

今までの記事→無印良品BGM8に収録されている曲を解説①(1・2曲目)、②(3曲目)、③(4・5曲目)、④(6曲目)、⑤(7・8曲目)、⑥(9曲目)

今回は10曲目と11曲目です。

解説

10.2 Polskor efter Schedin(シェディーン伝承の2つのポルスカ)

演奏家

演奏は、Olov Johansson(オーロヴ・ヨワンソン、ニッケルハルパ)とAnders Bromander(アンダーシュ・ブロマンデル、ピアノ)です。

お二人についてはこちら(1曲目の記事)をどうぞ。

曲についてー2つのポルスカが繋がっている

この演奏も良いですよね。Andersのピアノのアレンジがまた、曲の魅力を引き出していると思います。

こちらの10曲目は、「2つの曲」を繋げて演奏されています。細かい話ですが、1曲目が~1:05で、そこから2曲目に入り、その後ピアノのAndersによる即興演奏があります。即興の際に1曲目のメロディが少し出ますが、即興の後はまた2曲目のメロディに戻ってきます。

つまり、1曲目のメロディがきちんと弾かれるのはすごく短いです。最初の1分だけ。

でもこの1曲目、スウェーデンの伝統音楽界隈ではわりと知られている曲だと私は思っています。「Polska från Tärnsjö」(ターンショーに伝わるポルスカ)という名前で呼ばれています。

この曲がなぜ有名なのかは私は存じあげませんが(Olovがワークショップでよく教えていたからでしょうか)、地方に関わらず弾かれているような気がしますし、弾けば「ああ、あの曲ね」と曲を認識されることが多いような(?)気がします。

(日本(というか関東)でも、ニッケルハルパをやっている人の間で「無印の曲」というと、この1曲目のことを指していることが多いです)

この2つの曲は、両方ともポルスカです。

ポルスカというのは、スウェーデンの伝統音楽で最も多いタイプのダンス曲で、3拍子の曲です。ダンスは2人一組で、歩いたりクルクルとまわったりするダンスです。

そして2曲とも、クラリネット奏者のJon Erik Schedin(ヨン・エリック・シェディーン)によって演奏されていた曲だそうです。

Jon Erik Schedin(ヨン・エリック・シェディーン、1876-1966)

Jon Erik Schedinはクラリネット奏者です。

(スウェーデンの伝統音楽は、意外とクラリネットもよく使われています)

彼は9歳の時にフルート(もしくは横笛)を吹き始めましたが、そのうち、クラリネット吹きになりました。

フィドル奏者の父親と一緒によく演奏していて、キリスト教のリバイバル運動(信仰復興運動)の影響で楽器の演奏が「罪」とみなされていた時代にも、楽器をやめず、明るい曲を演奏していたそうです。

彼ら親子のレパートリーは、オルガン奏者や、フィドル奏者、ニッケルハルパ奏者(Gustaf StrutzやByss-Calle)などから受け継いだものでした。

父が亡くなった後も、フィドルやピアノが弾ける妻のOlivia(オリヴィア)と一緒によく演奏していましたが、妻が79歳で亡くなった後は、演奏する気力を失い、子どもたちもあまり演奏はしなかったので、そこで伝統が途切れたとも言われています。

(本『Uppländske spelmän under 4 århundraden』Lars Erik Larsson著より)

年代を見ると、意外と最近まで生きていた方なんだな~と思います。1960年代を「最近」と言って良いならの話ですが。

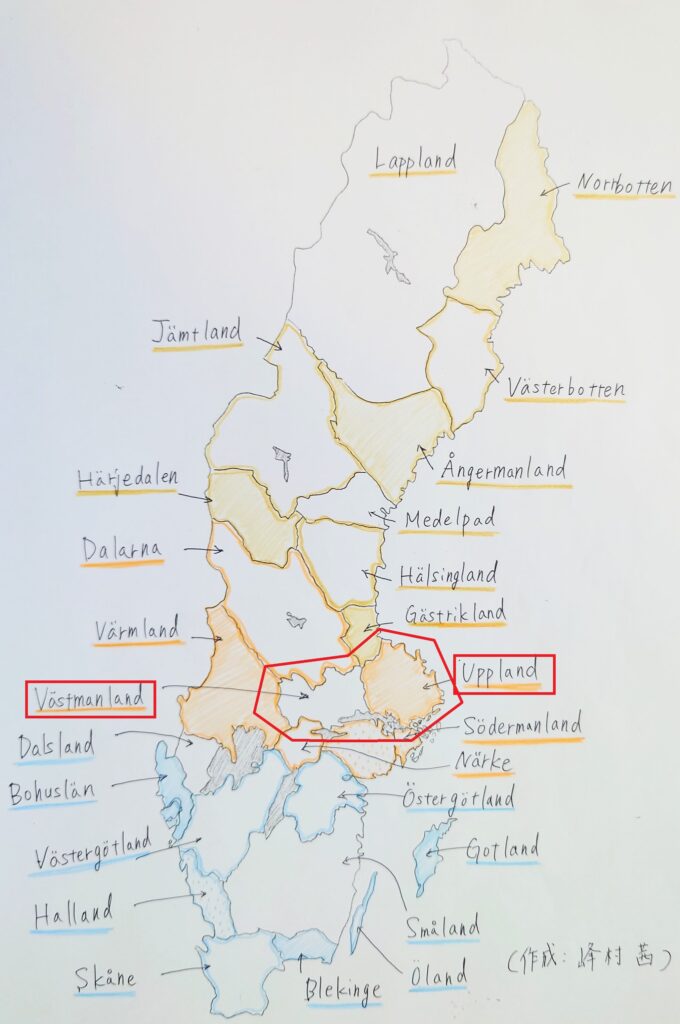

彼の出身地方ですが、いつも「ウップランド地方の演奏家」と紹介するべきか、「ヴェストマンランド地方の演奏家」と紹介すべきか迷うんですね。

というのも、ウップランド地方Tärnsjö出身のOlovのCDでは、彼は「ウップランド地方Tärnsjöの演奏家」と書かれているし、ヴェストマンランド地方出身のニッケルハルパ奏者Josefina Paulson(ヨセフィーナ・ポールソン)のCDでは、彼は「ヴェストマンランド地方のNoraの演奏家」と書かれているからです。

どちらにも住んでいたとか、そういうことなのかもしれませんが。

一応、本では「Nora出身でNoraに住んでいた」ようなことが書いてあるので、Noraの演奏家と思って良いのかもしれませんが。最終的には「まあ、両方で良いや」という曖昧な結論にしています。

ということで、ウップランド地方とヴェストマンランド地方↓

Nora(緑)とTärnsjö(青)、私が間違えていなければだいたいこの辺です↓

NoraとTärnsjöって、近いのかと思いきや、全然離れていますね。

Schedinの曲は、さきほど書いたJosefinaが組んでいたTrio Schedin(トリオ・シェディーン)という期間限定トリオでも演奏されていますので、興味のある方はぜひご覧ください→Trio SchedinのYouTube動画の1つ

ちなみに、SchedinやTärnsjöの「s」の発音は、本当は「ふ」に近いような、空気を含んだような発音がされることも多いのですが、日本語だと表記できないので、普通の「s」の感じで「シェディーン」「ターンショー」と書いています。

11.I Österland(東の地にてーヘルシングランド地方のクリスマス(公現祭)の歌)

歌・演奏

歌と演奏は、Triakel(トリアーケル)の3人で、Emma Härdelin(エンマ・ヘルデリーン、歌)、Janne Strömstedt(ヤンネ・ストルムステット、ハーモニウム/足踏みオルガン)、Kjell Erik Eriksson(シェル・エリック・エリクソン、フィドル)です。

Triakelについては以前の記事(2曲目の紹介)をどうぞ。

曲についてーヘルシングランド地方の公現祭(クリスマスの終わりの日)の歌

今回調べて初めて知ったのですが、この曲は、「Trettondedagsvisa från Hälsingland」(ヘルシングランド地方の13日目の曲)というタイトルで歌われているみたいです。クリスマスの歌ですね。

「13日目」(Trettondedag)と書いたのは、「クリスマスから数えて13日目」のことです。

スウェーデンでは、クリスマスはこの日まで続くと言われているのですが、これは「東方の三賢者」が12日間かけてベツレヘムまでやってきて、13日目のこの日、赤ん坊のイエスを祝った(イエスの誕生を祝った)ことから来ており、この日は「公現祭」とも呼ばれ、クリスマスの終わりの日でもあるそうです。

Österlandー東の国、東の地

また、「Österland」(エステルランド/ウステルランド)で調べると、「昔のスウェーデン領だったフィンランド南部の呼び方」というのが出てくるのですが、おそらくこの歌詞の場合は、フィンランドのことではなく、単純に「東の国」「東の地」(東方の三賢者がいた所、キリスト教の文脈での「東の地」)という意味ではないかな?と思います。

(öster=東の、lan=国、土地)

「星が輝く東の地に、イエスの誕生の知らせが届く…」という内容の歌詞ではないかと思うんですね。

私はキリスト教関係の用語に全く詳しくないのですが、この歌も、イエスの誕生を祝う三賢者の様子が歌われているように思います。ヨセフとか、マリアなどの単語が出てきます。

曲を聞いているだけだと、「クリスマスの歌」というのは全くわからなかったので、おもしろいなと思いました。

この曲の歌と歌詞を紹介しているページ

歌について紹介しているページや動画を2つご紹介します。

・Gunillas visa var dag(=グニッラの毎日の歌)「I Österland, en trettondedagsvisa från Hälsingland」(個人で歌の音源と歌詞を紹介しているみたいですが、とても素敵なHPです。ちょっと南部のなまりがある方のような気がします)

・Miranda SamuelssonのYouTubeの動画「Trettondedagsvisan – Hälsingland」(スウェーデンや北欧の歌をアカペラでたくさん紹介しているYouTubeチャンネル)

こちらお二人とも、色々な歌を紹介されているので、興味のある方はスウェーデンの歌を調べる時にぜひ使ってみてください。

今回は10・11曲目をご紹介しました。

特に11曲目の方は、調べて初めてわかったことがたくさんあったので、おもしろかったです。BGM8の写真が夏っぽい雰囲気なので、クリスマスの歌が入っているとは思わなかったですね。

10曲目のSchedinの方も、知ってはいたのですが、書くことで頭の中の情報が整理されて良かったです。

では、良い週末をお過ごしください。