今回は、ウップランド地方の昔のニッケルハルパ奏者「Olof Hellstedt」(オーロフ・ヘルステッド)についてご紹介します。

この人の名前は、息子のPer Hellstedt(ペール・ヘルステッド)というニッケルハルパ奏者の名前と合わせてよく聞くかなと思います。

現在のニッケルハルパモデルを作ったAugust Bohlin(アウグスト・ボリーン)という演奏家の祖先にもあたる人であり、

さらに、ニッケルハルパ奏者として有名なByss-Calle(ビス・カッレ)より1つ前の世代の人で、特にOlofの息子PerはByss-Calleともよく一緒に弾いていたそうなので、知っておくとおもしろいかなと思います。

ネット上にはあまり情報が無かったので、本(Uppländske spelmän under 4 århundraden)の記述をかなり参考にさせていただきました。

(今回はOlof Hellstedtだけですが、明日は息子のPer Hellstedtについてご紹介したいと思います)

Olof Hellstedt(オーロフ・ヘルステッド、1745-1819)

Olof Hellstedt(オーロフ・ヘルステッド)、1745~1819年。

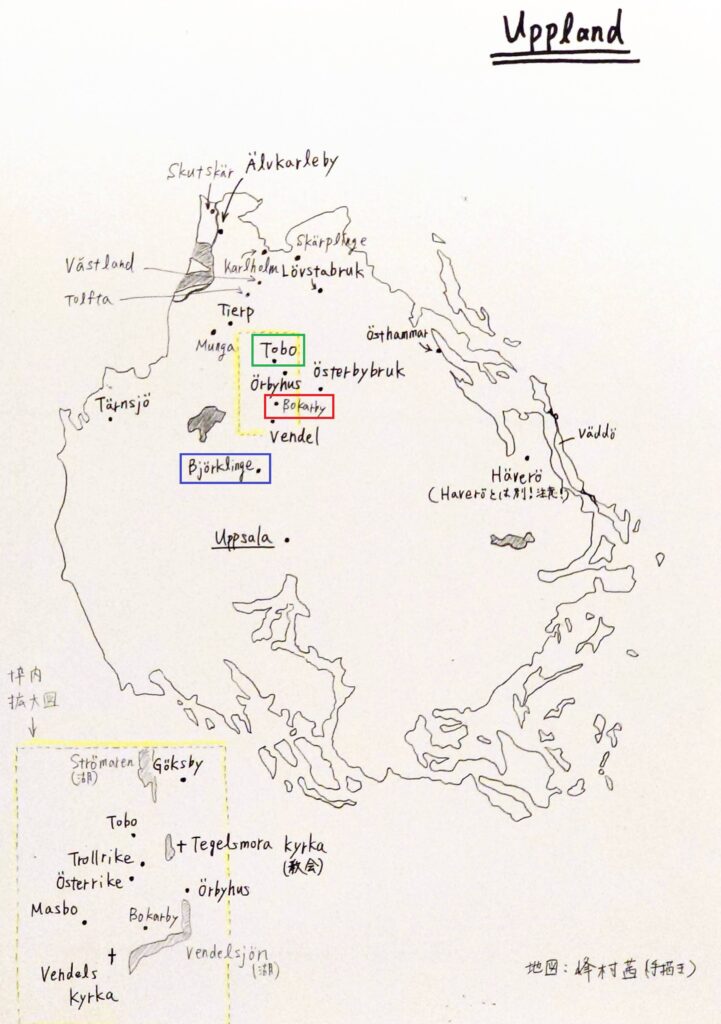

ウップランド地方のBjörklinge(ビョルクリンゲ)出身。ニッケルハルパ奏者です。

父はPeter Helgstedt(ペーテル・ヘリィステッド)、母はHelena Linman(へレーナ・リンマン)。

彼はVendel(ヴェンデル)地区のBokarby(ボーカルビー/ボーカビー)という所で靴職人として働いたあと、Tobo(トーボー)にある厩舎(馬術などを教えるための馬の、お世話をする所)のリーダーとしても働いていたそうです。

(地図がごちゃごちゃしていて見にくいかもしれませんが…名前が出てきた所は印をつけています。出身地のBjörklinge(青)、働いていたBokarby(赤)、Tobo(緑)です)

演奏家としてのOlof Hellstedtですが、彼もまた結婚式やパーティーの演奏家として活躍していました。

当時の結婚式では、演奏家も含めて、人々が教会へ(もしくは教会から別の場所へ)行く際に「馬に乗る」ことがよくあったのですが、

Olof Hellstedtは、この乗馬の際に、「いつも演奏する乗馬行進曲(ryttaremarsch/ridmarsch)」があったそうです。(※おそらく自作の曲ではないかと思います)

(※結婚式について、参考記事→スウェーデンの昔の結婚式について、「Ingen som jag」(演奏家From-Olleの劇)解説④)

1765年(20歳頃)に、彼はCajsa Persdotter(カイサ・ペーシュドッテル)と結婚し、子どもが3人生まれます。

そのうちの1人がPer Hellstedt(ペール・ヘルステッド)で、彼もニッケルハルパ奏者として有名になります。

August Bohlin(アウグスト・ボリーン)による語り

Hellstedtの孫の孫(sondotters sonson。息子の娘の息子の息子)が、ニッケルハルパ奏者のAugust Bohlin(アウグスト・ボリーン)だそうで、彼による語りを紹介します。

(※August Bohlinについてはこちら→August Bohlinについて)

Bohlin:「私が演奏を得意とするのは、私のご先祖様がフィドルやニッケルハルパの偉大な演奏家たちだったからだろう。

私が知る限り、(先祖の中で)最も古い演奏家はToboのOlle Hellstedt(※Olof Hellstedtのこと)だ。

彼は、ネッケン(Näcken)に教わったと言われている。なぜなら、彼の曲は独特でとても変わっていたから。

(※ネッケンについての説明→ネッケン(Näcken)について)

彼が当時作った曲が、今では“Storsvarten”(シュトール・スヴァッテン)と呼ばれる、あのポルスカだよ。

皆は、あの曲は『Byss-Calleが作った』と言うじゃないか。Byss-Calle(ビス・カッレ)、Älvkarleby(エルヴカーレビー)の偉大な演奏家だね。

でも違う。Byss-Calleは、この曲をOlle Hellstedtの息子Per(ペール)に教わったんだ。Perも演奏が得意だよね」

(※そしてこの後、Storsvartenの曲名の由来についてAugust Bohlinが話しているのですが、Olof Hellstedtとはあまり関係がないので、また後日別の機会に紹介します)

StorsvartenはByss-Calleの伝承曲として今も有名ですが、Bohlinによれば、これはOlof Hellstedtが作った(もしくは弾いていた)、ということだそうです。

Gustafs skål(グスタフス・スコール)

また、Olof Hellstedtは、Lövsta(ルーヴスタ(地名))の伯爵Carl de Geer(カール・ドゥ・ヤール)のもとへよく招かれたそうですが、ある時、この伯爵のもとにグスタフ3世(Gustaf Ⅲ)が来ていました。伯爵とともに狩りに行くために。

そこで、Olof Hellstedtがグスタフ3世のために演奏したのが、あるSkänklåt(フェンクロート。結婚式やお祝いの席などで弾いたりする曲)だったのですが、それがあの「Gustafs skål」(グスタフス・スコール)のメロディに、さらに装飾を付け加えたものでした。

この記述の解説:上記だけだとよくわからないと思うので解説しますが、「Gustafs skål」(グスタフス・スコール)というのは、有名なスウェーデンの王室歌です。当時宮廷詩人であったCarl Michael Bellman(カール・ミカエル・ベルマン)がグスタフ3世のために作った歌で、グスタフ2世アドルフの栄誉をたたえた内容になっています。

メロディはシンプルで、日本の体育のフォークダンスの授業でも使われることがあるそうです。

(※ベルマンについては、こちらもご覧ください→「Gubben Noach(グッベン・ノア)」というスウェーデンの曲(ドリンキング・ソング)について)

で、この「Gustafs skål」をOlof Hellstedtがアレンジした曲もまた、「Gustafs skål」という名前で呼ばれているのですが、ウップランド地方の伝統音楽界隈では有名な曲です。

なので、伝統音楽の演奏家のなかで「Gustafs skål」というと、むしろOlof Hellstedtのこちらのバージョンを指すことが多いと私は思っているのですが、この曲のいきさつについての話、ということでした。

Olof Hellstedtについては、これ以上の情報を見つけることが(今のところは)できませんでしたが、また見つけたら追加で記事を書きたいと思います。

音源

さて、Olof Hellstedt関連の曲ですが、さきほど話題に出てきた曲をご紹介したいと思います。

まずは「Storsvarten」です。この曲はバリエーションがあり、おそらく人によって曲のキーやメロディが違うかと思いますが、こちらはOlov Johanssonの演奏です↓

Eric Sahlströmの演奏↓

次に、「Gustafs skål」です。

こちらはAnders Mattson(アンダーシュ・マッツソン)が、さきほどのエピソードをより詳しく話してくれた後に、演奏をしています↓

他にもOlov Johanssonの演奏↓

(他の方の演奏も紹介しようと思ったのですが、YouTubeにはありませんでした)

ちなみに、Olof Hellstedtバージョンではない、オリジナルの王室の方の歌がこちらです↓

確かにメロディやモチーフは同じような感じもしますが、もはや別の曲という感じもします。

また、息子のPer Hellstedtが伝えたと言われる曲もいくつかあるのですが、それらも、もしかしたら父Olof Hellstedtが弾いていたものかもしれないので、そう考えると色々な曲が彼によって伝えられているのかなと思います。

参考

今回、メインで参考にしたのはこちらです。

“Uppländske spelmän under 4 århundraden” Lars Erik Larsson, Upplands Grafiska(本)

その他、参考ページ

Wikipedia「Carl De Geer」(スウェーデン語)

Wikipedia「グスタフ3世」(日本語)、「Gustav III」(スウェーデン語)

Wikipedia「グスタフススコール」(日本語)、「Gustafs skål」(スウェーデン語)

Wikipedia「カール・ミカエル・ベルマン」(日本語) 、「Carl Michael Bellman」(スウェーデン語)

今回はOlof Hellstedtについて、ご紹介しました。

息子のPerも一緒に紹介しようと思ったのですが、今回の内容だけでも調べるのに時間がかかってしまったので、そちらは明日にまわしたいと思います。

(今回出てきた地名の地図なども、できればあとで追加します→追加しました。8/24)

ちなみに、「HellstedtとBohlinが親戚同士」というのは、なんとなく聞いてはいたのですが、全然よくわかっていなかったので…

今回調べて頭の中が整理された気がして、良かったです。

他の地方の演奏家にももちろん興味がありますが、やはりウップランド地方の演奏家(特にニッケルハルパ奏者)のことは、もっと知りたいし、知らないことがたくさんあることにわくわくします。

では、また明日。