昨日に続き、ニッケルハルパが伝わっているウップランド地方で有名な、昔の演奏家たちを紹介していきたいと思います。

昨日の記事→ウップランド地方の演奏家たち①(Byss-Calle、Gås-Anders)

演奏家たち

昨日書いた演奏家のリストです。

- Byss-Calle (1783-1847) NH

- Gås-Anders (1815-1896) F

- Hjort Anders (1865-1952) F

- August Bohlin (1877-1949) F/NH

- Viksta-Lasse (1897-1983) F

- Eric Sahlström (1912-1986) NH

- Ceylon Wallin (1922-1984) NH

昨日は1・2の人について書いたので、今回は3と4です。

3.Hjort Anders (1865-1952) (フィドル奏者)

ヨット・アンダーシュ、フィドル奏者です。

1865-1952なので、日本の時代感覚で言うと「江戸~明治~大正~昭和」まで生きていた人ですね。元号4つまたいでいます。

名前ですが、Hjortというつづりなので、「ヒョット」だと思いがちなのですが、最初のHはほとんど(全く?)発音しません。最後の「ト」も「t」って感じで、あまり強く「ト」と言わなくても良い感じです。

この人も、とても有名な人ですね。

伝統音楽関係のスウェーデン人なら、ウップランド地方の人でなくても、「知ってる!」という人が多いのではないでしょうか。

ダーラナ地方ビングショー育ち

Hjort Andersはダーラナ地方のビングショー(Bingsjö)という所で育ったので、ビングショーのフィドル文化や伝統をたくさん知っていました。

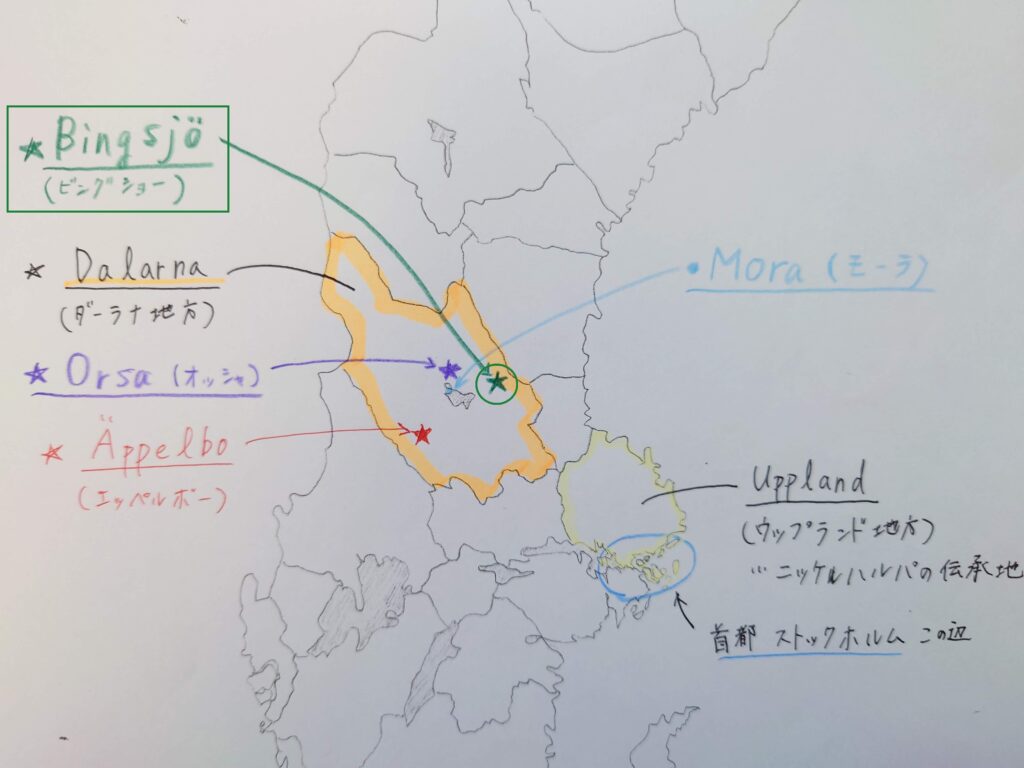

ビングショーはこの緑の所です。

ビングショーの伝統音楽文化の中でも、特に「ペッコス・ペール(Pekkos Per)」という演奏家の演奏から大きく影響を受けたそうです。

ビングショーは、以前、ステンマ(というイベント)の話でも動画を紹介したのですが、

このビングショーステンマが開催されている場所が、「ペッコス・ゴーデン(Pekkosgården)」という所で、ペッコス一族が管理・保存してきた家々や場所(=農場的な所)になっています。

Hjort Andersは、ダンスや結婚式での演奏などをたくさんしていました。

ウップランド地方に引っ越す

さて、その後Hjort Andersは40歳頃(1906年)に、ウップランド地方に家族で引っ越します(妻と、妻の母と、8人の子どもとともに)。

それが転機になり、色々なことが起きます。

まず、引っ越し先で出会った人物(Nils Andersson)が伝統音楽の蒐集家で、その人にたくさん曲を演奏して聞かせたのですが(楽譜に記録するために)、その際、その人から演奏家のコンテストに出ることをすすめられます。

(ちょうど上のダーラナ地方の地図の水色の、「Mora」(モーラ)の辺りで行われたコンテストです)

そのコンテストで、Hjort Andersは優勝します。

また同時に、ウップランド地方に来て、それまでのビングショーとは異なる伝統音楽の文化(異なる音楽)にふれたことで、「ウップランド地方の音楽スタイルを取り入れた曲」をたくさん作曲するようになったと言われています。

そして、コンテストでの優勝をきっかけに、彼はスウェーデン中をツアーでまわるようになります。

一応、家では農場を持っていて、そちらが家業だったようなのですが、Hjort Anders自身は音楽活動で忙しく、演奏家として活躍していたそうです。

(高齢になってもなお弾き続けていたそうで、亡くなったのが87歳。昨日のGås-Andersよりも長生きですね)

また、彼に演奏や曲を教わった人たちの中には、のちに有名な演奏家になる人もいて、Hjort Andersの演奏スタイルや弾いていた曲が、ウップランド地方の伝統の系譜の1つになっています。

(参考:Wikipediaの該当ページ)

ということで、Hjort Andersは

- ダーラナ地方ビングショーの伝統を各地に伝えた

- ビングショーとウップランド地方の演奏スタイルを混ぜたような演奏スタイルや曲を伝えた

- それがウップランド地方の伝統の1つの系譜になっていった

こんな感じの人です。

Hjort Andersについても、以前の記事にも詳しく書いているので、そちらもどうぞ↓

ちなみに、この過去記事を今サッと読み返したら、私が知らないことがたくさん書かれていました。

書くのに必死過ぎて、自分で調べた内容を覚えていませんでしたね(笑)

この3年前の記事にも載せているのですが、Hjort Andersご本人の映像がこちらです。

本人だけでなく、色々と説明や写真が出てきますね。Hjort Andersのお母さんの写真もあります。

また、Hjort Andersの曲でとても有名な曲の1つ「Trettondagsmarschen」です↓

なんとなく「ウップランド地方の陽気な感じがある曲」という感じがしますね。

この映像は前に紹介した「17分でわかるスウェーデン伝統音楽」の動画の中でも一瞬出てきた動画です。

その時の記事→思いついたこと、最近見た動画など

また、コンサート動画の参考が2つあります。

まず1つ目は、「ウップランド地方に伝わるビングショーの曲」というテーマのコンサートです。Hjort Andersが伝えた文化がその後どういう風に伝わっていったのか、音楽的に知ることのできるコンサートです。

「Bingsjölåtar i Uppland Erika/Robert/Örjan」(2022)コンサート和訳①

私がわかる範囲で訳をつけているので、参考にどうぞ。

2つ目は、Hjort Andersの弟子だったOle Hjorthが亡くなった際に開かれた、Oleにまつわるコンサート動画です。

Konsert till Ole Hjorths minne(Bror Hjorths Hus, 2022)の和訳①

(どちらのコンサートも、初回のリンクだけ載せておきます)

Hjort Andersについては以上です。

4.August Bohlin (1877-1949) (フィドル・ニッケルハルパ奏者)

続いて、アウグスト・ボリーンです。

彼はフィドルとニッケルハルパを両方弾いていました。

(昔の人のことはよくわかりませんが、ニッケルハルパを弾く人の中で「フィドルも弾ける」という人は、現代だと結構多いですね)

Hjort Andersよりも一回り年下ですが、少し早めに亡くなっていますね。それでも72歳です。

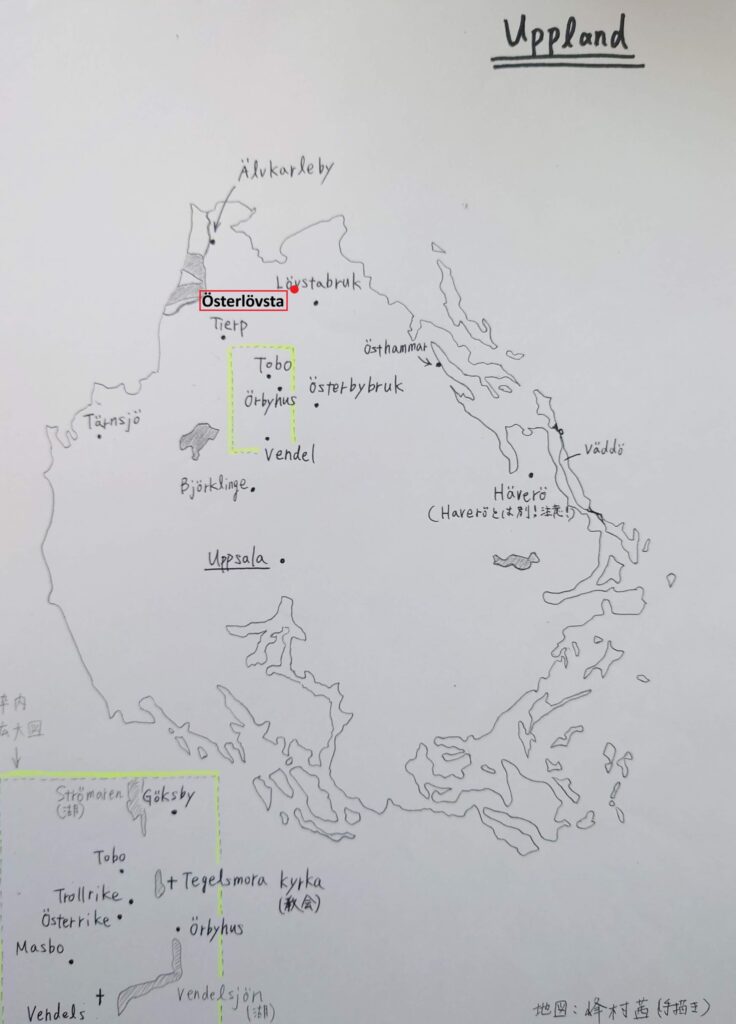

ウップランド地方のウステルルーヴスタ(Österlövsta)出身です。

手描き地図に無かったので、書き足しました。上の方の赤い丸のあたりです。

名前ですが、Bohlinというつづりなので「ボーリン」だと思われるかもしれないのですが、「ボリーン」と読みます。

今まで書いてきた演奏家たち(Byss-Calle、Gås-Anders、Hjort Anders)は、名前(あだ名)をあまり省略して呼ぶことは無い気がするのですが、

(Byss-CalleをByssと呼んだり、Gås-AndersをGåsと呼ぶことは無いのですが)

August Bohlinに関しては、名字だけ「ボリーン」と呼ぶことがわりと一般的です。たとえば、「ボリーン・ポルケット」(=Bohlinが伝えたポルケット)とか。

さて、この人もとても有名で、たくさんの曲を伝えてきたので、「August Bohlin伝承の○○」という曲が無数にあるのですが、

1つお伝えすべきことを挙げるなら、「今の(キーが3列あるタイプの)ニッケルハルパを作った人」ということですね。

現在のタイプのニッケルハルパモデルを作った人

今、私が弾いているタイプのニッケルハルパは、スウェーデンでは昔のニッケルハルパと区別する際に、「キーが3列並んでいるタイプのニッケルハルパ」とか「クロマチックタイプのニッケルハルパ」と呼ばれています。

Byss-Calleの記事の時に「コントラバスハルパ」という昔のニッケルハルパについて少し紹介しましたが、

Byss-Calleの時代はコントラバスハルパ、そしてその後も「シルベルバスハルパ」(Silverbasharpa)などがありましたが、

いずれも、ニッケルハルパで弾ける曲のキー(音階)が限られていたんですね。

それをもどかしく思ったAugust Bohlinが、「フィドルと同じように半音階(クロマチック)で色々な音階が弾けるものを」ということで考案したのが、今私が弾いているタイプのニッケルハルパ(の原型)です。

それが1930年頃(1929年)の話です。

August Bohlinの功績として、この話は必ずされますね。

たくさんの曲を伝えた

また、もちろん演奏家としてもとても活躍していたので、それでたくさんの曲が伝えられています。

たとえば、以前書いたGås-Andersですが、彼が伝えた曲なども、実はAugust Bohlinを介して伝わっているものがあり、

しかも伝わる過程でGås-Andersのメロディが無くなってしまって(忘れてしまって)、1パートまるまるAugust Bohlinが自分で付け加えた、という話なども聞きます。

それはもはや合作なのでは?と思いますが(笑)

August Bohlinについても、過去に記事にしています↓

過去記事では、主に彼の生い立ちについて、家族のエピソードなどを中心に書いています。音源なども少し紹介していますので、もしよければどうぞ。

ちょっと時間になってしまったので、最後少し駆け足になってしまいましたが、Hjort AndersとAugust Bohlinの紹介でした。

明日、また続きの演奏家を紹介していきたいと思います。