今回は、From-Olle(フロム・オッレ)の記事を書いている時に名前が出ていた、ダーラナ地方の演奏家「Pekkos Per」(ペッコス・ペール)と、

彼の子孫にあたる演奏家「Pekkos Gustaf」(ペッコス・グスタフ)について、ご紹介したいと思います。

(最初はPekkos Perだけについて書いていたのですが、Pekkos Gustafのことも書いた方がわかりやすいかなと思ったので、まとめました)

Pekkos Per(ペッコス・ペール、1808-1877)

Pekkos Per(ペッコス・ペール)、正式な名前はPekkos Per Olsson(ペッコス・ペール・オールソン)、1808~1877年。

ダーラナ地方のBingsjö(ビングショー/ビングフェー)のフィドル奏者です。

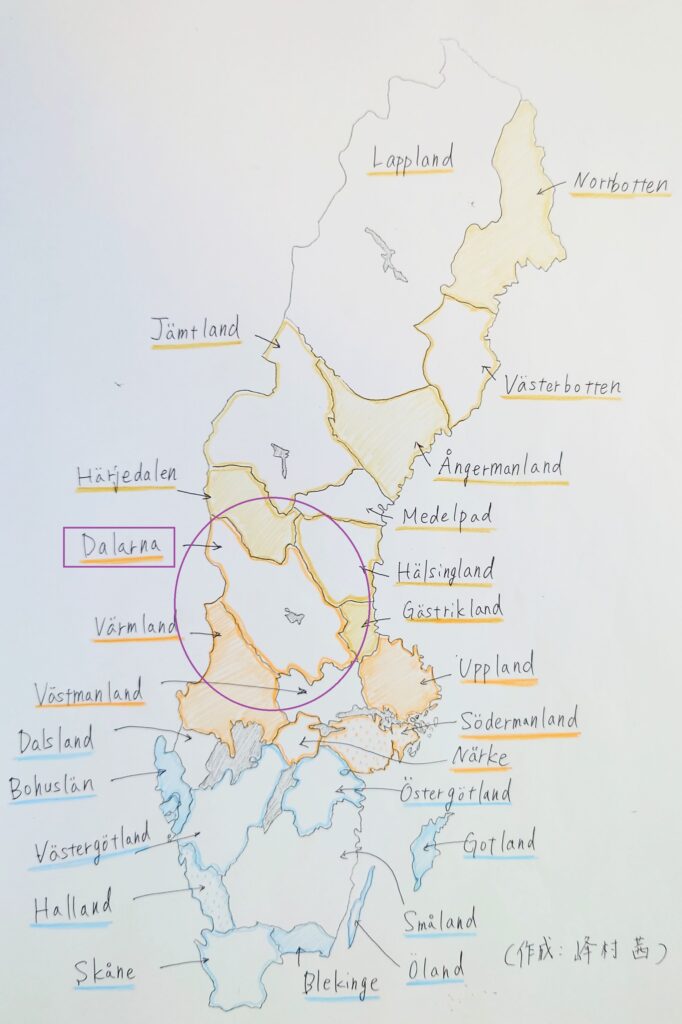

ダーラナ地方↓

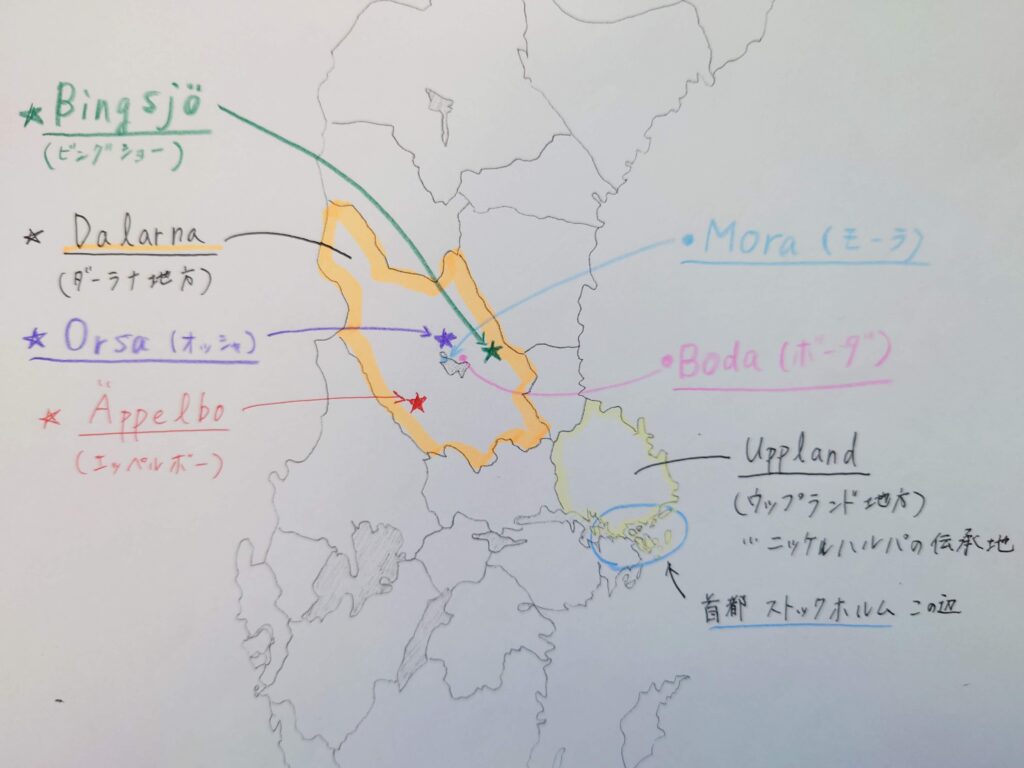

こちらは数年前に描いた地図なのでごちゃごちゃしていますが、Bingsjöはだいたいこの緑の★印の辺りです↓

BingsjöはRättvik(レットヴィーク)という地域に属しているのですが、中でもRättvik finmark(レットヴィーク・フィンマルク)と呼ばれる、ダーラナ地方とヘルシングランド地方の境目のあたりの地域になるそうです。

(※finmark(フィンマルク)というのは、以前少し出てきたfinskog(フィンスコーグ)と同じものを指していて、17世紀の初め頃にフィンランドから人が移り住んできたエリアのことです。「fin=フィンランド人の」「mark=土地」といった意味があります。以前finskogが出てきた記事→Lomjansguten(ロムヤンスギューテン)について)

「Pekkos」の表記ですが、「Peckos」「Päckos」「Päkkos」など様々な表記があります。

これはフィンランドにルーツのある名前だそうで、Pekkos Per以外にも、親族にはPekkosの名前のついている演奏家が何人もいます。

今回、一緒に書く「Pekkos Gustaf」(ペッコス・グスタフ、1916-2000)も、ペッコスを名字として使っていますが、彼はPekkos Perの「兄弟の孫の孫(兄弟のやしゃご)」にあたるそうです。

(※Pekkos Perは、Pekkos Gustafの「farmors morfars bror(=父方の祖母の、母方の祖父の、兄弟。祖母の祖父の兄弟)だそうです)

たくさんの演奏家に影響を与えた人

Pekkos Perは当時から有名な演奏家だったそうで、ダーラナ地方を中心に、たくさんの演奏家に(直接・間接的に)影響を与えました。

以前書いたHjort Anders(ヨット・アンダーシュ)もそのうちの1人です。彼は子どもの頃にPekkos Perの演奏を聞き、(直接教わったかどうかはわかりませんが)彼の演奏を真似したりして学んだそうです。

Pekkosgården(ペッコス・ゴーデン)

Pekkos Perは「Pekkosgården」(ペッコス・ゴーデン(=ペッコス家の屋敷))と呼ばれる所に住んでいました。

「Pekkosgården」は、当時のBingjsöの中でも最も大きかった家(屋敷)の1つだそうで、この建物は今も、ペッコス一族によって保存されています。

(Pekkosgårdenのすぐそばに、「Danielsgården」(ダニエルス・ゴーデン)という別の家があるのですが、そちらは今は財団が管理しているそうです)

この2つの屋敷は、以前、「ステンマ」(伝統音楽やダンスのイベント)の記事で紹介した動画にも出てきていた建物ですね。サムネイルにもちらっと映っていますが、19:50~(再生箇所)の部分で、左下に映っているのがおそらくDanielsgården、右上の方がPekkosgårdenかなと思います。

ステンマの記事→伝統音楽のイベント「stämma(ステンマ)」

(この動画は、「Bingsjöステンマ」というイベントについての紹介動画で、色々な人が演奏したりインタビューされている様子が映っています。こちらの内容もとてもおもしろいです)

動画の中で、女性2人が「Danielsgården」について紹介していますが、こちらの屋敷もフィンランドから来た人たちによって建てられたものだそうです。中には、ダーラナ地方の美しい壁画も描かれています(20:39~21:50)。

Pekkos Gustaf(ペッコス・グスタフ、1916-2000)

Pekkos Gustaf(ペッコス・グスタフ)、本名はGustaf Herman Pekkos(グスタフ・ヘルマン・ペッコス)。1916~2000年。

Pekkos Perの時代は、「ペッコス」というのが名前(ファーストネーム)に使われていましたが、20世紀頃から、名字として使われるようになったそうです。

彼はフィドル奏者で、農家としても働いていました。

父はPekkos Hans(ペッコス・ハンス)。

Pekkos Gustafは、12歳の時に初めて自分のフィドルを手にし(※それ以前にも親族のフィドルなどを弾いていたかもしれませんが)、村でよく弾かれるメロディを耳で覚えて(楽譜は使わずに)弾き始めたそうです。

Pekkos Gustafの生きていた時代には、Bingsjöでは様々な演奏家がいて、彼らはそれぞれのレパートリーや演奏方法で演奏していたそうです。

たとえば、Pekkos Olle(ペッコス・オッレ)、Nylands Erik(ニーランズ・エリック)とNylands Jonas(ニーランズ・ヨーナス)の兄弟、自分の父Pekkos Hans、そのいとこでありPekkos Olleの息子のPekkos Helmer(ペッコス・ヘルメル)など。

彼らの広大なレパートリーは、それぞれ何かしらの形で、19世紀のBingsjöの演奏家たち(Pekkos Per、Junkas Jonas(ユンカス・ヨーナス)、Nylands Olle(ニーランズ・オッレ)など)に繋がっていたそうです。

また、Pekkos Gustafは他にも、同じくダーラナ地方のEnviken(エンヴィーケン)の曲や、Rättvik(レットヴィーク)の他の地域の曲、そしてヘルシングランド地方南部の曲も弾いていたようです。

さきほど、Pekkos Perに影響を受けた演奏家として「Hjort Anders」(ヨット・アンダーシュ)のことを書きましたが、Pekkos GustafはHjort Andersの演奏がラジオで流れると、Bingjsöの村に3つしかないラジカセのうち1つへ急いで行って、Hjort Andersのラジオでの演奏を熱心に聞いていたそうです。

父からPekkosgården(屋敷)を受け継いだ後は、妻のSvea Pekkos(スヴェア・ペッコス)と一緒に農業を営みながら、屋敷を管理していたそうです。

音源

私はこの辺りの曲や演奏家について全然詳しくないのですが、いくつか音源を載せたいと思います。

こちらは、Pekkos Per伝承の曲をPekkos Gustafらが演奏しているものです。

同じ曲が、以前紹介した「17分でわかるスウェーデンの伝統音楽」という動画の最後でも演奏されていました↓現代風にアレンジされたものと伝統曲バージョンです(16:34~)。

Pekkos Gustafと、ダーラナ地方のOrsaの演奏家Ellika Frisell(エッリカ・フリセッル)の演奏↓曲はPekkos Per伝承の結婚行進曲です。演奏は0:40~始まります。

あと、こちら↓はHjort Andersについて様々な演奏家がインタビューに応えたり演奏している映像で、Pekkos Gustafも出ています。Pekkos Per伝承の曲も何曲か演奏されていると思います。

また、過去に紹介した配信コンサートでもBingsjöの曲が演奏されているものがいくつかありますので、もしよければそちらもどうぞ。

Johan Nylander(Boda, 2021)のコンサート和訳①

「Bingsjölåtar i Uppland Erika/Robert/Örjan」(2022)コンサート和訳①

参考

Wikipedia「Pekkos Per」(スウェーデン語)

Wikipedia「Päckos Gustaf」(スウェーデン語)

Wikipedia「Rättviks finmark」(スウェーデン語)

今回は、Pekkos PerとPekkos Gustafの2人についてご紹介しました。

「後の世代の演奏家」についても調べると、昔の演奏家の伝統が実際にどういう風に伝わっているのかがわかって、おもしろいかなと思ったのですが、いかがでしたでしょうか。

今回も、私が書いていることはすべてでは無いので(間違っている可能性もありますので)、1つの情報として参考にしていただけたら幸いです。

昔の演奏家のことが少しでも身近に感じられると、嬉しいですよね。

私自身、Pekkos Perの曲は今までに何度も聞いているはずですが(それくらい有名なので)、それぞれの曲や情報が自分の頭の中であまり結びついていない感じがするので、今回書いてみて、少しだけ頭が整理されたような気がして楽しかったです。